初中时期是孩子社交能力发展的重要阶段,当发现女儿在校园里形单影只时,很多家长会陷入焦虑:孩子是否被孤立?这种状态会持续多久?会不会影响心理健康?作为从事青少年教育研究15年的专家,我接触过大量类似案例,通过系统观察发现,初中生的社交困境往往不是单一因素造成,需要家长以科学态度进行多维分析,同时掌握正确的介入方式。

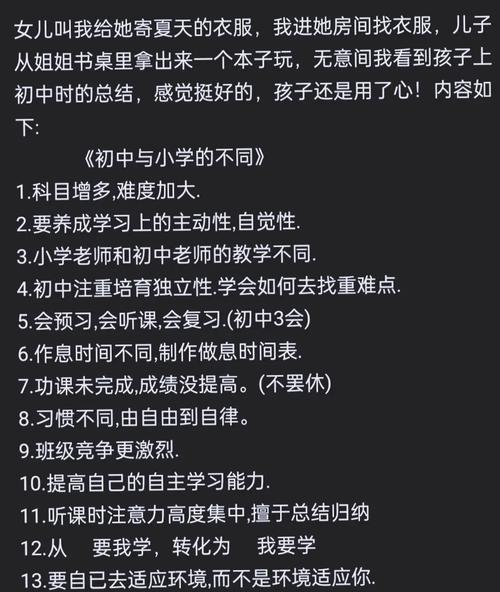

理解初中社交生态的特殊性 初中阶段(12-15岁)的社交模式与小学存在显著差异,此时青少年开始形成稳定的同伴群体,社交结构呈现"金字塔式"分层:顶端是活跃的"社交中心"人物,中间层是各类兴趣小团体,底层则散落着游离个体,这个时期的孩子开始注重"圈子"的归属感,却又普遍存在社交焦虑,某重点中学的跟踪调查显示,约32%的初一新生在入学三个月后仍处于社交适应期。

诊断社交困境的深层原因 面对女儿的社交困境,家长需要像医生问诊般细致观察,常见原因可分为四类:

- 性格特质型:天生内向敏感的孩子在陌生环境更易退缩

- 兴趣错位型:独特爱好导致难以找到共鸣群体

- 技能缺失型:缺乏主动交谈、维系友谊的社交技巧

- 环境压力型:遭遇隐性排挤或校园冷暴力

建议家长通过"三周观察法"收集信息:记录孩子放学后的情绪波动频率、主动提及同学的次数、线上社交活跃度等数据,某位母亲发现女儿每天查看班级群消息27次却从不发言,这个细节帮助咨询师判断出孩子的社交渴望与行动力失衡问题。

家长常见应对误区警示

- 过度干预型:强行安排交友对象或组织聚会,可能加剧孩子的心理负担

- 消极放任型:"长大自然就好了"的思维可能错失干预良机

- 错误归因型:将问题简单归结为"性格缺陷"或"同学不好"

- 情感绑架型:"你这样让妈妈很担心"的表述会增加孩子的愧疚感

某区青少年心理咨询中心的数据显示,因家长不当介入导致社交问题恶化的案例占年度咨询量的19%,这些案例的共同特点是家长忽视了青春期孩子对自主权的强烈需求。

分阶段介入策略指南 第一阶段(1-2周):建立情感安全区 • 创设每日15分钟的"无评价谈话时间",使用"我注意到..."句式开启对话 • 通过家庭游戏培养基础社交技能,如"情景模拟卡牌"训练眼神交流与话题延伸 • 协助制作"社交能量表",帮助孩子量化每日社交消耗与收获

第二阶段(3-4周):构建社交脚手架 • 鼓励参与3人以下的微型社交活动,如共同照顾班级绿植 • 发掘"桥梁型"兴趣点:选择既有个人价值又能引发互动的爱好,如手帐制作、植物观察 • 与班主任建立信息共享机制,及时获取孩子在集体中的真实状态

第三阶段(5-6周):推动自主社交实践 • 设计"社交实验周",每天尝试一个小目标(如主动赞美同学一次) • 创建"社交日记本",用颜色标注不同互动带来的情绪体验 • 引入"社交暂停机制",教会孩子在感到不适时合理退出

特殊情境应对方案 当遭遇明显排挤时:

- 收集具体证据(聊天记录、物品损坏情况)

- 与校方建立三方沟通机制,避免单独对峙

- 培养"心理隔离"技巧,如设计专属减压手环

- 协助建立跨班级/跨年级的备选社交圈

某案例中,家长发现女儿因擅长板绘被贴吧网友恶意攻击后,及时联系学校信息技术老师,通过组织"校园插画展"将孩子的特长转化为正向社交资本,成功帮助其建立新的朋友圈。

长期社交能力培养体系

- 情绪解码训练:通过电影片段分析人物微表情

- 同理心培养:双人角色互换日记

- 冲突解决演练:设计"社交迷宫"游戏

- 自我认同建设:制作"成长优势树"视觉图谱

需要特别提醒的是,家长要警惕将社交能力与受欢迎程度混为一谈,某跟踪研究显示,拥有1-2个深度友谊的青少年,其心理健康指数往往高于表面热闹的"社交达人",建议每季度进行"友谊质量评估",重点关注互动带来的成长价值而非数量。

在这个数字化社交盛行的时代,我们更要教会孩子理解:真正的社交能力,是保持自我的同时与世界温暖相处,当女儿在社交道路上暂时迷航时,家长要做的是成为永远亮着灯塔,而非代替她掌舵的水手,给予适度的引导、充分的信任和温暖的包容,终将帮助孩子找到属于自己的星辰大海。