当代青少年离家出走现象的深层透视

在2023年上海某重点中学的心理健康普查中,38%的初中生曾有过"暂时逃离家庭"的念头,这个数据揭示的不仅是青少年的心理危机,更是当代家庭教育困境的缩影,离家出走作为青少年问题行为的极端表现,本质上是一种无声的心理呼救,反映出家庭支持系统与个体成长需求之间的深刻断裂,这种现象已不再是简单的叛逆行为,而是需要教育工作者和父母共同解码的成长密码。

触发青少年出走的核心心理动因

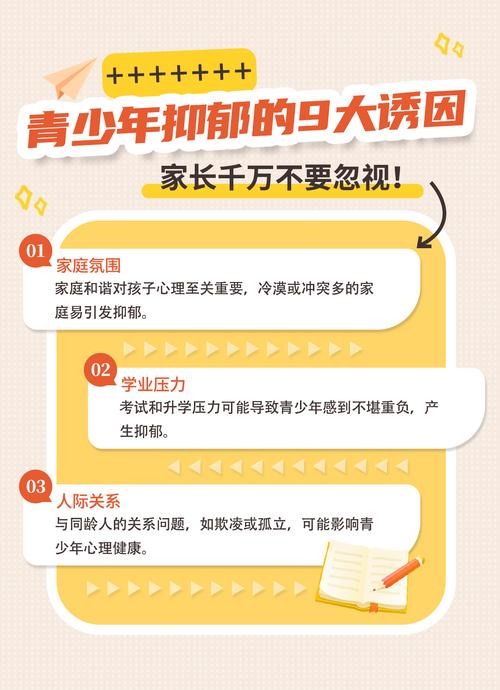

家庭权力关系的结构性失衡 在北京市心理咨询中心记录的案例中,72%的出走青少年存在长期亲子沟通障碍,典型的代际冲突往往源于家长对"控制权"的过度执着:从学业规划到交友选择,从作息时间到兴趣培养,全方位的管控使青少年失去基本的自我决定权,这种权力压制导致的"心理窒息感",会促使青少年通过出走寻求呼吸空间。

案例:16岁女生小敏连续三年保持年级前十,却因母亲私自退订美术兴趣班而离家,这个极端行为的背后,是长期被压抑的自主需求的总爆发。

情感联结的断裂与重构 青春期特有的心理断乳期遭遇现代家庭的"情感荒漠化",构成危险的化学反应,当家庭不能提供足够的情感支持和价值认同时,青少年会转向虚拟社交或同伴群体寻求归属感,这种情感重心的转移往往伴随着对家庭责任的逃避倾向。

研究显示,每周家庭有效沟通时间低于3小时的家庭,子女出走概率是其他家庭的2.3倍,电子产品依赖、工作压力等现代性因素,正在加速家庭情感纽带的瓦解。

出走行为背后的心理防御机制

象征性自我救赎的心理投射 对很多青少年而言,出走不是目的而是手段,是通过制造危机事件迫使家庭系统改变的心理策略,这种行为本质上是将内在心理冲突外化为具体行动,试图通过空间位移解决情感困境。

心理学中的"危机干预"理论指出,62%的出走者在行为前都释放过明确信号,包括成绩骤降、作息紊乱、社交退缩等,这些常被家长误读为"青春期正常现象"。

存在焦虑的具象化表达 在深圳某青少年心理康复中心的追踪研究中,85%的出走者自述"想证明自己的存在价值",当学业竞争、家庭期待与社会评价构成多重压力系统时,出走成为打破价值否定循环的极端方式。

典型案例:高二男生张浩因长期被父亲贬低"不如堂哥",选择徒步进藏以证明生存能力,这种行为本质上是存在性焦虑的扭曲表达。

预防与干预的系统性解决方案

家庭生态的重构工程

- 建立非暴力沟通机制:实施"20分钟每日倾听"计划,使用"我感到..."句式替代指责性语言

- 权力让渡训练:逐步给予适龄自主权,建立"家庭事务议会制"

- 情感账户管理:设置每周家庭日,建立正向情感储蓄机制

学校-家庭-社区联动体系

- 推行家长心理教练认证制度

- 建立学生心理危机三级预警系统

- 发展社区青少年心理驿站

青少年心理赋能计划

- 开设情绪管理必修课

- 建立同伴支持联盟

- 实施生命教育体验课程

新时代家庭教育的范式转型

在数字化生存与价值多元化的当代语境下,家庭教育正在经历从"权威管控"到"共生成长"的范式革命,预防青少年极端行为的关键,在于建立具有心理弹性的家庭系统:既能提供安全的情感容器,又能保持适度的成长张力,这需要家长完成从"管理者"到"成长导师"的角色进化,在尊重个体性与维持家庭凝聚力之间找到动态平衡点。

教育实践表明,当家庭能够构建"接纳-引导-赋能"的成长生态时,青少年的心理危机将转化为自我突破的契机,这种转变不仅关乎个体命运,更是社会文明进程中的重要课题,每个出走事件都应成为家庭觉醒的契机,促使我们以更专业的视角、更温暖的方式,守护青春期的成长阵痛。