在浙江杭州某小区,王女士发现12岁儿子用爷爷的身份证注册游戏账号,三个月内累计充值2.3万元,这样的场景正在全国各地的家庭中反复上演:广东佛山13岁少年为购买游戏皮肤刷爆母亲信用卡,河北邢台小学生谎称上网课充值手游近万元……数字支付时代,未成年人游戏充值问题已成为家庭教育面临的新挑战。

游戏充值背后的青少年心理机制 当代游戏设计深度融合行为心理学原理,通过即时反馈机制不断刺激多巴胺分泌,当孩子完成某个任务获得"首充双倍"奖励时,这种正强化的心理效应堪比实验室中的斯金纳箱实验,美国斯坦福大学神经科学中心的研究显示,游戏中的成就系统能够激活青少年大脑的奖赏中枢,其强度是完成作业获得表扬的3-8倍。

在虚拟社交需求的驱动下,孩子们通过购买皮肤、装备来建立社交资本,北京师范大学2023年发布的《青少年网络行为报告》显示,78%的中学生认为游戏外观直接影响社交地位,这种心理需求在独生子女群体中尤为显著,更值得关注的是,游戏充值往往成为孩子应对现实挫折的补偿机制,当学业压力或家庭矛盾加剧时,虚拟世界的成就感便成为逃避现实的出口。

紧急止损的三大法律武器 发现孩子大额充值后,家长首先要保持冷静,根据《民法典》第十九条,8岁以上未成年人的大额消费行为需经法定代理人追认,收集证据时要注意:保留充值记录截屏、银行流水单、游戏账号信息等关键证据,特别注意游戏界面是否标注"未成年人模式"。

与游戏公司协商时可采用"三步法":先通过客服渠道提交退款申请,若遇推诿则引用国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》据理力争,必要时向当地文化执法部门投诉,2023年上海某案例中,家长通过提交孩子登录游戏的校服照片成功追回8万元充值款。

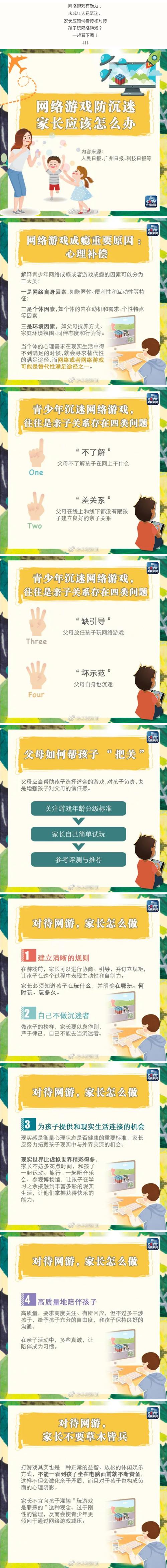

重建信任的家庭教育方案 在处理充值事件时,切忌简单粗暴的责骂,成都家庭教育指导中心建议采用"四阶段沟通法":先处理情绪(家长冷静24小时),再了解动机(倾听孩子充值原因),然后共同复盘(分析充值带来的实际影响),最后制定规则(约定零花钱管理制度)。

建立新型电子消费观需要循序渐进,可将压岁钱分为"储蓄""消费""投资"三部分,通过模拟账户培养财商,深圳某小学推行的"虚拟货币管理课"显示,经过12周训练的学生冲动消费率下降47%,同时要培养替代性兴趣,如将游戏中的策略思维引导至编程学习,把角色扮演转化为戏剧社活动。

数字原住民的教养范式升级 预防性措施比事后补救更重要,建议家长启用"双因子认证":在支付平台设置指纹+密码双重验证,为不同账户设置消费限额,某银行APP的"青少年模式"可将单笔消费限制在50元以内,日累计不超过200元。

家庭需要建立数字素养培养体系,每周举行"科技茶话会",讨论网络热点事件;设置"电子产品使用日志",记录屏幕时间和内容;定期进行"反套路训练",识别游戏中的消费陷阱,杭州某家庭设计的"充值冷静期"制度要求,任何虚拟消费需经48小时思考并填写消费合理性分析表。

游戏充值危机实质是家庭教育体系的压力测试,北京师范大学家庭教育研究中心主任指出:"这个问题折射出现代家庭在财商教育、数字素养培育方面的系统缺失。"处理此类事件时,家长既要守住法律底线,更要把握教育契机,将危机转化为培养孩子责任意识、契约精神的实践课堂。

在技术不断进化的时代,我们无法将孩子隔绝在数字世界之外,唯有构建包含理解、引导、陪伴的新型教养模式,才能帮助青少年建立健康的消费观念,当孩子再次面对游戏充值诱惑时,他们收获的不仅是自制力,更是驾驭数字时代的基本生存智慧。