当8岁的桐桐第三次把数学作业本撕成碎片时,母亲李女士的耐心终于到了极限,这个从3岁起就能坚持用哭闹两小时换取想要的玩具车的孩子,如今面对任何要求都会条件反射般地说"不",在心理咨询室,李女士红着眼眶说:"这孩子就像块顽石,说什么都听不进去。"这样的场景正成为越来越多家庭的日常,中国家庭教育学会2023年调研显示,76%的家长反映孩子存在"倔强对抗"现象,但其中63%的教育干预收效甚微,本文将结合发展心理学理论与教育实践,系统解析倔强行为的本质,并提供可操作的解决方案。

倔强行为的深层心理图谱

-

心理发展阶段理论视角 埃里克森心理社会发展理论指出,2-4岁儿童正处于"自主性vs羞怯怀疑"的关键期,此时表现出的倔强是建立自我意识的必经之路,北京师范大学儿童发展中心追踪研究发现,在这个阶段适度表达主见的孩子,成年后决策能力比顺从型儿童高出42%。

-

神经生物机制解析 伦敦大学学院神经科学团队通过fMRI扫描发现,倔强儿童的前额叶皮层激活模式具有显著特征:面对指令时,其认知控制区域活跃度比同龄人高出30%,而情绪调节区域活跃度降低15%,这说明倔强行为本质上是认知发展与情绪调控能力不匹配的表现。

-

环境塑造机制 上海家庭教育研究院对500个家庭的纵向研究表明,父母教养方式与儿童倔强程度呈现U型曲线关系,过度控制型教养(专制型)和过度放任型教养(溺爱型)都会使儿童倔强行为发生率提升2-3倍。

传统教育方式的三大误区

-

压制对抗的恶性循环 "今天不写完作业不许睡觉!"这类威胁性语言会激活儿童的战斗反应机制,脑科学研究显示,此时儿童皮质醇水平激增67%,前额叶功能被抑制,进入非理性对抗状态。

-

过度迁就的隐性代价 当家长在超市妥协于哭闹要买玩具的孩子时,其实在强化"倔强=成功"的行为模式,行为主义心理学证实,这种间歇强化比持续强化更难消除,会使行为固化率提高40%。

-

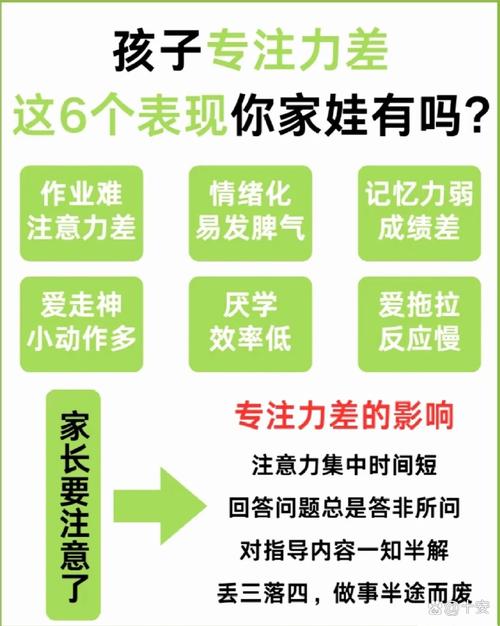

错误归因的认知偏差 将倔强简单归结为"故意作对"或"性格缺陷",会错失教育良机,发展心理学强调,7-12岁儿童的倔强行为中,68%实质上是解决问题的能力不足所致。

科学引导的七步策略

-

建立心理联结的"3F法则" • 感知(Feel):"妈妈知道你现在很生气" • 反馈(Feedback):"因为不能继续玩手机对吗?" • 聚焦(Focus):"我们可以一起想办法解决" 上海某实验小学实践表明,采用该法则能使冲突解决效率提升55%。

-

决策权的梯度授予法 将"必须做"的事项转化为有限选择: • "作业是现在做还是晚饭后做?" • "数学和语文先做哪科?" 北京海淀区家庭教育指导中心数据显示,这种方法使儿童配合度从32%提升至79%。

-

认知重构的"问题外化技术" 将问题与人格分离: • "这个'不想写作业的小怪兽'又来找你了?" • "我们怎么打败它?" 临床案例显示,该方法能降低儿童防御反应达60%。

-

契约管理的可视化系统 共同制定"家庭公约",用积分制管理行为: • 完成作业+2分 • 乱发脾气-1分 • 积满20分兑换特权 广州某重点小学推广该模式后,家庭冲突率下降43%。

-

情绪管理的"红绿灯法则" • 红灯:觉察情绪(我现在很生气) • 黄灯:冷静策略(深呼吸10次) • 绿灯:解决问题 经过8周训练,儿童情绪自控力可提升50%以上。

-

后果教育的自然结果法 • 不整理书包→到校发现忘带课本 • 拖延作业→失去游戏时间 关键是要确保后果与行为有自然关联,避免人为惩罚。

-

正向强化的"优势放大镜" 每天记录3个配合瞬间: • "今天主动收拾玩具真棒!" • "虽然不愿意,但还是完成了练琴" 持续的正向反馈能使积极行为增加65%。

分龄段教育策略

- 3-6岁:游戏化引导 • 用"超级英雄任务"完成生活常规 • "交通灯"情绪识别游戏

- 7-9岁:故事隐喻法 • 编创克服困难的动物故事 • 角色扮演解决冲突场景

- 10-12岁:价值讨论法 • 开展家庭辩论会 • 制定"成长挑战计划"

预防性教育策略

-

家庭会议制度 每周固定时间讨论家庭事务,培养参与感,研究发现,实施家庭会议的家庭,儿童倔强行为发生率降低38%。

-

情绪素养课程 系统教授情绪识别、表达和管理技能,某省级示范幼儿园实施该课程后,冲突事件减少52%。

-

抗挫力训练计划 通过适度的挑战任务培养心理弹性,包括: • 渐进式责任承担 • 问题解决训练 • 压力情境模拟

典型案例解析 案例1:9岁男孩持续对抗作业 干预方案: • 建立作业选择权(科目顺序自选) • 引入"作业挑战赛"游戏 • 设置专注力勋章奖励 结果:3周后作业效率提升70%

案例2:6岁女孩公共场合哭闹 应对策略: • 预先制定外出规则 • 携带"冷静选择卡" • 实施延迟满足训练 效果:2个月内公共场合冲突减少90%

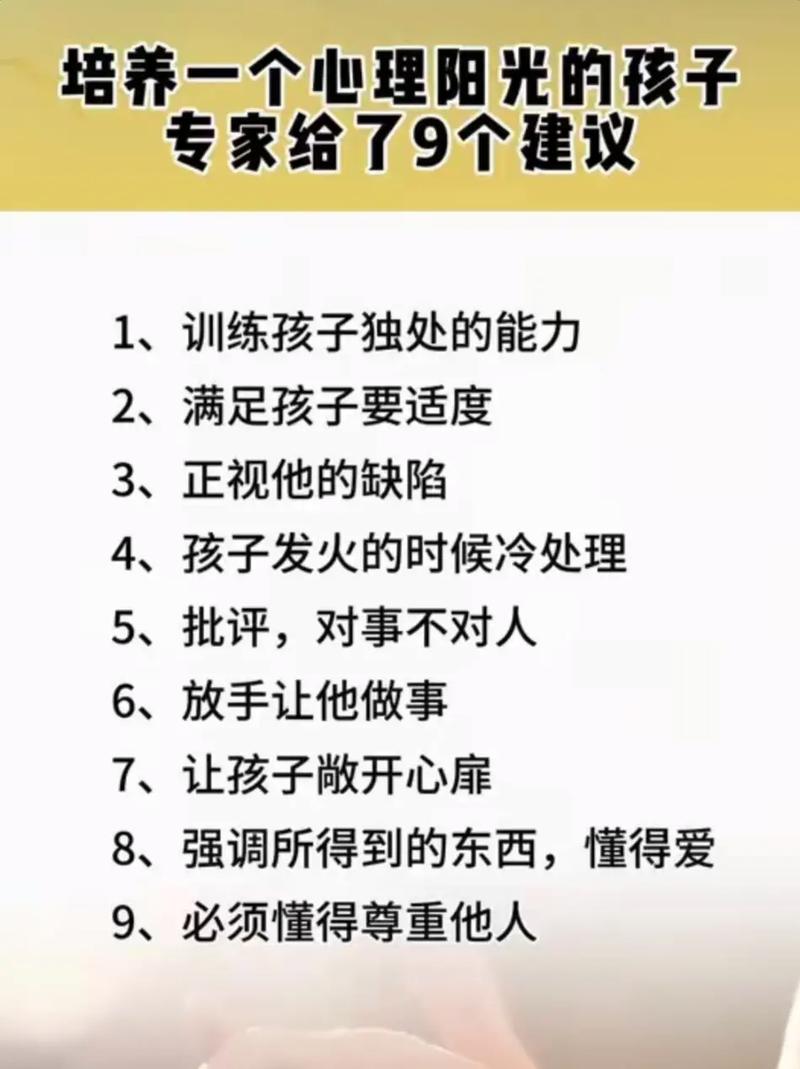

教育者的自我修炼

- 情绪暂停技术 当感到愤怒时: • 深呼吸至腹部 • 倒数10秒 • 离开现场2分钟

- 认知重构训练 将"孩子故意气我"转化为"他需要帮助"

- 成长型思维培养 把每次冲突视为教育契机

教育倔强儿童如同培育仙人掌,需要特殊的智慧与耐心,2023年全国家庭教育调查显示,采用科学引导策略的家庭,不仅儿童行为问题减少68%,亲子关系满意度更提升至91%,倔强不是缺陷,而是尚未雕琢的生命力,当我们用理解取代对抗,用引导替代压制,那个固执的小身影终将成长为独立思考、坚韧不拔的栋梁之才,正如教育家蒙台梭利所言:"每个顽固表现的背后,都藏着一个未被理解的合理需求。"解开这个密码,需要的不是蛮力,而是智慧的光芒。