(全文约1600字)

初三学生手机需求背后的教育命题

面对孩子提出的手机购买请求,许多初三家长都会陷入两难境地:既担心过度使用影响学业,又害怕简单拒绝伤害亲子关系,这个看似普通的消费决策,实际上折射出家庭教育中的多重教育课题,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,全国初三学生智能手机持有率已达78%,但其中超过60%的家长表示存在管理困惑。

初三学生的心理发展特征

正处于14-15岁阶段的青少年,其心理发展呈现三个显著特征:

- 独立意识觉醒:渴望摆脱儿童期依赖,通过自主决策证明成长

- 社交需求激增:同伴关系重要性首次超越亲子关系

- 认知控制未完善:前额叶皮层仍在发育,自控能力相对薄弱

某重点中学班主任王老师分享的案例颇具代表性:学生小林因同学都有手机而自己仍用老年机,产生强烈自卑心理,甚至出现逃课行为,这个案例揭示出,手机问题往往只是表象,深层涉及青少年的身份认同和社交需求。

智能手机的双刃剑效应

积极价值:

- 即时通讯工具:保障家校联系安全

- 学习辅助平台:错题整理、在线课程等数字化学习

- 信息获取窗口:拓展知识边界

- 社交维系媒介:维持同龄人社交网络

潜在风险:

- 注意力碎片化:短视频平台平均每8秒切换内容的设计机制

- 睡眠质量下降:屏幕蓝光抑制褪黑素分泌

- 网络依赖倾向:多巴胺奖励机制导致的成瘾风险

- 网络安全隐患:隐私泄露、网络暴力等潜在威胁

北京师范大学教育学部曾跟踪调查300名初三学生发现,合理使用手机的学生群体,其信息素养得分比完全禁用群体高出27%,但日均使用超过3小时的学生,学业成绩平均下降11%。

家长决策的四个评估维度

使用动机评估

- 真实需求识别:是否涉及校园社交压力、学习需要或纯粹娱乐

- 替代方案验证:现有通讯方式是否确实无法满足需求

自控能力诊断

- 作业完成效率:能否按时保质完成学习任务

- 时间管理能力:看电视、玩游戏的自律表现

- 契约遵守记录:既往承诺的履行情况

家庭支持系统

- 家长示范作用:父母自身手机使用习惯

- 监管时间保障:是否具备监督引导的客观条件

- 应急处理预案:网络问题的应对准备

学业阶段特殊性

- 中考冲刺节奏:当前学业压力指数

- 个性化学习需求:是否需要移动端学习支持

- 作息时间安排:每日可用于自主支配的时间段

教育智慧的五个实践路径

构建沟通桥梁

- 采用"积极倾听+引导表达"的对话模式,避免先入为主的批判

- 通过"你觉得手机能带来哪些改变?"等开放式提问了解真实需求

- 分享家长自身对科技产品的使用体验,建立平等对话基础

制定成长契约

- 明确每日使用时段(建议控制在60-90分钟)

- 划定使用禁区(如23:00后自动锁屏、课堂禁用)

- 约定违规条款(如成绩下滑后的使用权限调整)

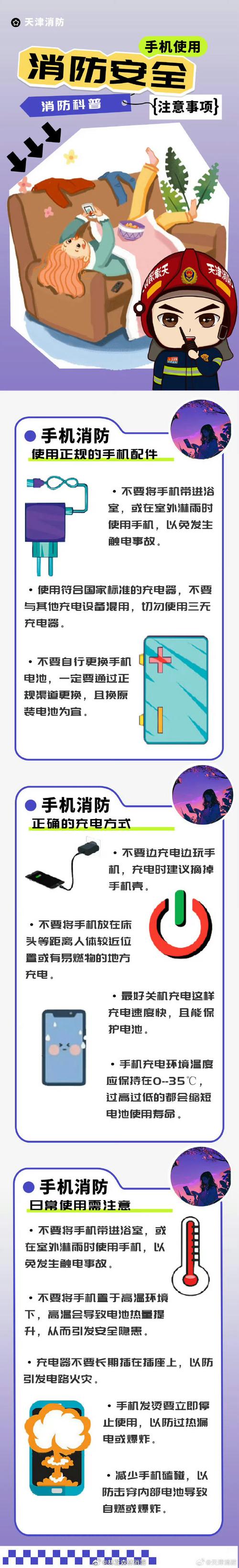

技术管控辅助

- 安装家长监护软件(需提前与孩子达成共识)

- 设置独立学生账户(限制应用安装权限)

- 开启使用时长统计(每周共同查看分析)

培养数字素养

- 开展网络安全教育(个人信息保护、网络礼仪)

- 组织家庭数字断食日(每月固定无屏幕日)批判思维(识别网络谣言、虚假广告)

建立替代满足

- 创造线下社交机会(家庭聚会、运动俱乐部)

- 提供实体学习工具(纸质词典、习题册)

- 丰富课余活动(手工制作、户外探索)

特殊情境应对策略

-

中考冲刺阶段 建议采取"备考特需"模式:仅保留通话、查题等必要功能,移除娱乐应用,考后恢复完整功能。

-

已有沉迷倾向 实施"渐进式脱敏":从完全禁用过渡到定时使用,配合心理咨询师介入。

-

学业表现优异 可尝试"自主管理模式",但需保持月度使用评估,警惕隐性时间消耗。

教育时机的延伸思考

智能手机的引入不应止步于物品给予,而应转化为教育契机:

- 财商培养:引导参与手机购买预算制定

- 责任教育:强调数码产品的养护义务

- 公民意识:讨论科技伦理与数字公民责任

广州某中学开展的"21天手机管理计划"显示,参与家庭的孩子在时间管理能力测试中得分提升41%,家长教育效能感提高33%,证明科学引导能产生积极溢出效应。

在数字化转型不可逆转的时代背景下,完全禁止手机已非明智之选,教育者的智慧在于将挑战转化为成长资源,通过手机使用权的授予过程,培养青少年的自我管理能力、契约精神和数字素养,建议家长秉持"有限开放、循序渐进、共同成长"的原则,让智能设备成为助力成长的工具而非障碍,我们不是在管理一部手机,而是在培养未来数字时代的合格公民。