在南方某重点小学的教师办公室,李老师正凝视着手中折成心形的信纸,这封被班主任没收的"情书"里,工整地抄着抖音流行歌词,末尾还画着两个手拉手的火柴人,事件的两位主角——六年级的程程和朵朵,此刻正忐忑地站在走廊上等待"审判",这个场景折射出当下基础教育面临的普遍困惑:当00后甚至10后群体出现情感萌芽时,我们该如何定义和应对所谓的"早恋"现象?

早恋概念的再审视 早恋这个带有明显价值判断的词汇,源自20世纪80年代的教育语境,当时的社会学家将中学生以下的情感接触定义为"早恋",其判断标准主要基于生理发育周期和传统婚恋观念,但根据中国疾病预防控制中心2022年发布的调查报告显示,我国城市儿童青春期启动年龄较30年前提前了1.5-2岁,六年级女生初潮比例已达63.2%,生理发育的提前与心理成熟度的错位,使得原有定义体系面临挑战。

在儿童发展心理学领域,埃里克森的心理社会发展理论指出,10-12岁儿童正处于勤奋感与自卑感冲突的学龄期晚期,这个阶段的儿童开始构建同伴关系的深层认知,对异性产生朦胧好感实质上是社会化进程的自然环节,北京师范大学青少年研究中心2023年的追踪研究表明,65%的六年级学生存在"特殊好感对象",但其中仅8%会发展为实质交往行为。

代际认知差异的鸿沟 当70后、80后家长用自身少年时代的经验来解读当下儿童行为时,往往陷入认知偏差,某教育机构对全国3000个家庭的调查显示:82%的家长将孩子与异性分享零食视为"早恋信号",而孩子们的同理心测试显示,这种行为在群体认知中仅代表"好朋友"关系,这种代际认知的错位,常常导致教育干预的过度化。

社交媒体时代的信息渗透正在重塑儿童的情感认知模式,某短视频平台数据显示,"校园恋爱"话题在10-12岁用户群中的日均播放量高达2.3亿次,这些经过美化的影像资料,与孩子们真实的情感体验形成巨大落差,广州某小学的心理咨询案例显示,超过40%的"早恋"举报实际源于儿童对网络行为的模仿性尝试。

教育者的应对智慧 北京史家胡同小学推行的"成长伙伴计划"提供了有益借鉴,该校将传统"男女同桌"调整为动态小组制,通过设置合作任务引导良性互动,在"校园邮局"实践课中,孩子们通过匿名信件交流学习困惑,有效疏导了情感表达的冲动,这种疏导式教育使所谓"早恋"事件同比下降67%。

情感教育课程的设计需要遵循阶段性原则,上海黄浦区教育局研发的《成长密码》系列课程,在六年级单元设置"友谊与欣赏"主题,通过《诗经》中的"投我以木瓜"典故,引导孩子理解传统礼仪中的情感表达,在实践环节,学生需要设计"夸夸卡"匿名赞美同学,将朦胧好感升华为集体认同。

家校合作的破局之道 深圳南山外国语学校的家长工作坊采用"情景还原"教学法:让家长扮演孩子撰写"情书",再由子女担任评审,这种角色互换使83%的参与者改变了"严防死守"的教育策略,亲子沟通的破冰往往始于平等对话,而非单方面的道德评判。

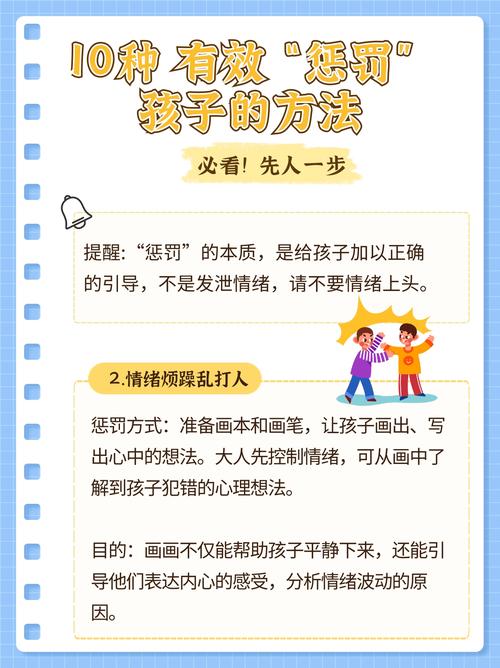

在处理具体案例时,教育者需要建立三级响应机制:对普通好感现象采取"观察记录",对持续关注对象启动"伙伴引导",仅对行为失当案例进行"个别干预",杭州某知名小学的实践表明,这种分级处理模式能有效降低学生的逆反心理,使教育转化率达到91%。

社会支持系统的构建 日本"儿童相谈所"的运作模式值得参考,这些由政府资助的第三方机构为青少年提供秘密咨询渠道,我国部分城市试点的"校园成长驿站"借鉴此经验,聘请退休教师担任倾听志愿者,在2022-2023学年累计接待咨询逾12万人次,成功化解危机事件37起。

社区教育资源的整合能形成保护性网络,成都市青羊区打造的"15分钟成长圈",将图书馆、科技馆的周末活动设计为亲子协作项目,在"古城探秘"活动中,孩子们需要与父母共同解谜,这种代际互动重建了家庭情感联结,相关片区青少年情感问题咨询量下降54%。

站在教育现代化的视角重新审视"六年级早恋"现象,我们会发现这实质是儿童社会化进程的阶段性特征,2023年新修订的《未成年人保护法》特别强调"发展性保护"原则,要求教育者以发展的眼光看待成长问题,当00后教师开始用"情感萌芽期"替代"早恋"表述时,这种话语体系的转变本身预示着教育理念的进步,或许我们应该少一些如临大敌的紧张,多一些静待花开的从容,因为教育的本质不是遏止生长,而是引导生命向着阳光自然舒展。