一个不容忽视的教育困局

在某重点小学的入学现场,我们目睹了令人震惊的场景:超过60%的一年级新生无法独立系鞋带,75%的孩子需要教师帮助整理书包,更有家长试图将保姆带进教室协助孩子完成课堂活动,这些数据并非个案,根据教育部2022年发布的《基础教育阶段学生自理能力调查报告》,我国城市地区6-12岁儿童中,完全具备基础生活自理能力的比例不足35%,这个触目惊心的数字背后,折射出现代家庭教育中一个深层次的危机——自理能力教育的系统性缺失。

走出教育认知的三大误区

"学习至上"的功利主义教育观 许多家长将"学习成绩"与"未来发展"直接划等号,认为孩子的时间应该全部投入知识学习,但哈佛大学教育学院长达20年的追踪研究表明,在幼年时期具备良好自理能力的孩子,其学业表现后期反超"纯知识型"学生的比例高达48%,这种能力迁移效应源于自理过程中培养的时间管理、任务分解等核心素养。

"年龄决定论"的认知偏差 "孩子还小,长大了自然就会"是常见的教养托词,但发展心理学研究证实,3-6岁是培养生活技能的关键窗口期,蒙特梭利教育理论强调,儿童在敏感期获得的能力将内化为终身习惯,错过关键期则需要付出7-10倍的努力弥补。

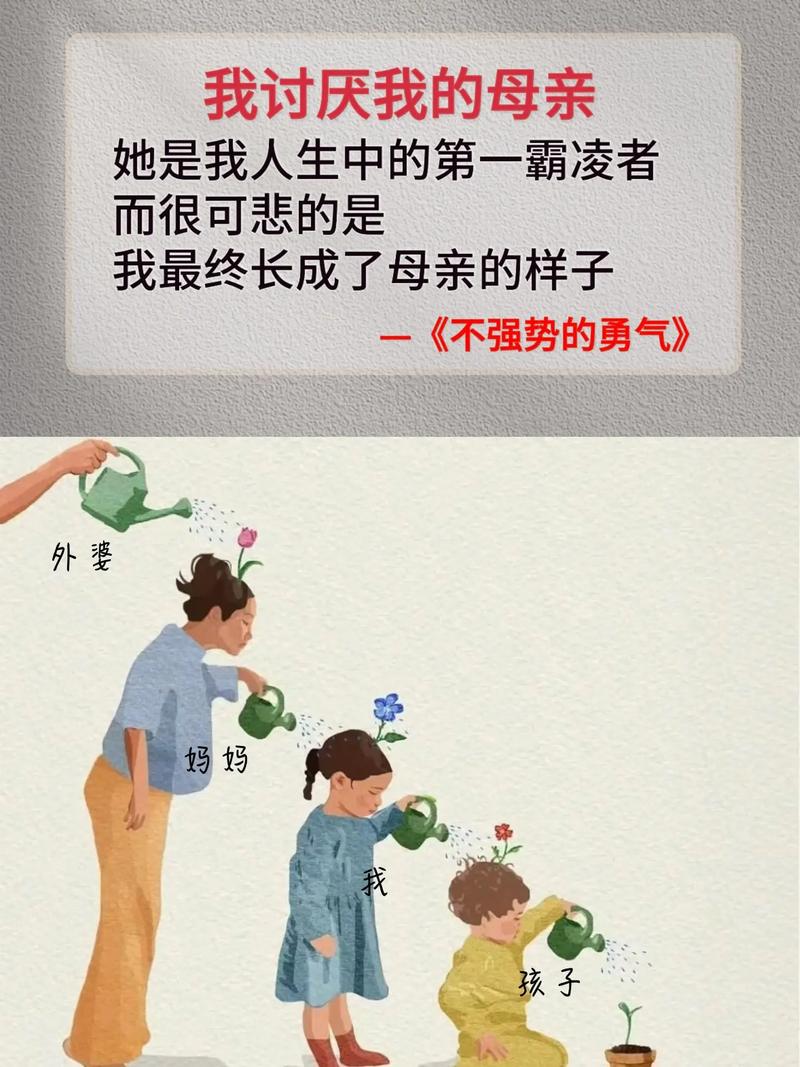

"替代即关爱"的情感补偿心理 部分家长通过包办代替来表达爱意,这种过度保护实则剥夺了孩子的成长机会,儿童心理学家艾里克森指出,在学龄前阶段未能完成自主性发展的个体,成年后出现依赖型人格障碍的风险将增加3.2倍。

自理能力培养的四大核心价值

-

独立人格的奠基工程 当孩子学会自己扣纽扣、整理书包时,他们不仅在掌握生活技能,更在构建"我能行"的自我认知,北京师范大学附属幼儿园的对比实验显示,持续参与自我服务训练的儿童,在问题解决能力测试中得分高出对照组41%。

-

责任意识的培养皿 从管理个人物品到参与家庭劳动,这些日常实践是责任感培养的最佳场景,日本文部科学省的长期跟踪数据显示,小学阶段承担固定家务的学生,成年后在职场中获得晋升的概率提高27%。

-

抗挫能力的训练场 在系鞋带失败30次后终于成功的经历,比任何说教都能教会孩子坚持的意义,斯坦福大学棉花糖实验证明,具有较强自理能力的儿童在延迟满足测试中表现更优异。

-

心智发展的催化剂 看似简单的穿衣服动作,实则整合了空间感知、顺序逻辑、精细动作等多项认知功能,fMRI脑成像研究显示,经常完成自理任务的儿童前额叶皮层活跃度提升19%。

分阶培养的实践路径

幼儿期(3-6岁):

- 建立"自己的事情自己做"基础认知

- 从穿脱衣裤到餐具使用的基础技能训练

- 通过角色扮演游戏强化生活场景模拟

- 采用"任务分解法"分步骤教学

学龄初期(6-9岁):

- 个人物品管理系统化培养

- 引入简单家务劳动(整理床铺、浇花等)

- 建立每日任务清单制度

- 运用"渐进式放手"策略

青少年期(10岁以上):

- 独立完成周末餐食准备

- 自主管理零用钱与时间

- 参与家庭事务决策

- 社会实践项目参与

家庭教育的实施策略

-

创设支持性环境 将儿童房设计为自主管理空间,配置适宜矮柜、可视化收纳盒,某国际学校案例显示,环境改造使学生的物品归位率从32%提升至89%。

-

建立激励系统 采用"能力勋章"制度,每掌握新技能授予对应徽章,深圳某家庭教育中心实践表明,该体系使儿童学习新技能的主动性提升65%。

-

示范与陪伴原则 家长应展示而非代劳,如共同整理时的"我做你看→你做我看→独立完成"三阶段教学法,研究表明,家长示范组的技能掌握速度比单纯说教组快2.3倍。

-

容错机制建设 允许孩子在安全范围内试错,记录"成长失误本"而非指责,芝加哥大学实验证明,具有容错教育的儿童创新尝试意愿提升54%。

教育者的反思与行动

在上海某知名私立学校的教育改革中,我们将生活技能课程纳入正式学分体系,设置"21天自理挑战计划",跟踪评估显示,参与学生在组织协调、应变能力等维度显著提升,家长焦虑指数下降38%,这个成功案例印证了自理能力培养的可操作性。

当我们为孩子系上最后一双鞋带时,可能正在解开他们未来人生的安全带,培养自理能力不是简单的技能传授,而是关乎人格完整的教育工程,在这个充满不确定性的时代,让孩子掌握照顾自己的能力,才是给予他们最可靠的人生铠甲,教育工作者和家长需要共同构建"有温度的放手"教育生态,让每个孩子都能在生活实践中完成对自我的建构与超越,这不仅是教育的智慧,更是对生命成长规律的敬畏与尊重。