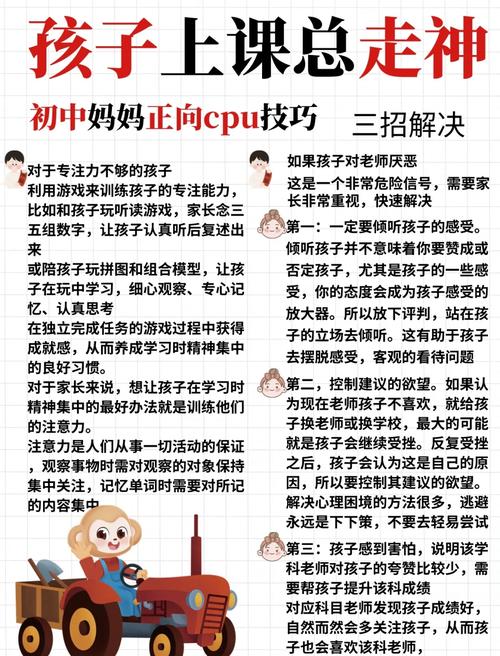

初中阶段是青少年认知发展的关键时期,也是厌学情绪的高发期,某重点中学班主任王老师发现,班上15%的学生存在不同程度的厌学表现,从课堂走神到拒交作业,甚至出现逃学现象,这种现象并非个例,根据2023年全国基础教育调研报告显示,约38%的初中生存在间歇性厌学情绪,其中14%发展为持续性厌学,面对这些数字,教育工作者和家长需要掌握科学有效的疏导策略。

理解厌学本质:青春期心理的深层密码 初中生的厌学行为本质上是心理发展危机的显性表现,这个阶段的学生正经历大脑前额叶皮质的快速发育,导致情绪控制能力与认知发展不均衡,北京师范大学青少年心理研究中心追踪研究发现,典型的厌学发展轨迹呈现"兴趣减退-效能感下降-预期焦虑-行为回避"的四阶段特征。

案例:初二学生小张原是班级前十名,因一次数学考试失误被家长严厉批评后,逐渐发展为拒绝参加任何测验,心理辅导发现其已形成"失败预期"的心理防御机制,通过逃避来维护自尊,这种案例揭示出,看似懒散的厌学行为背后,往往隐藏着复杂的心理保护机制。

建立有效沟通的四个维度

-

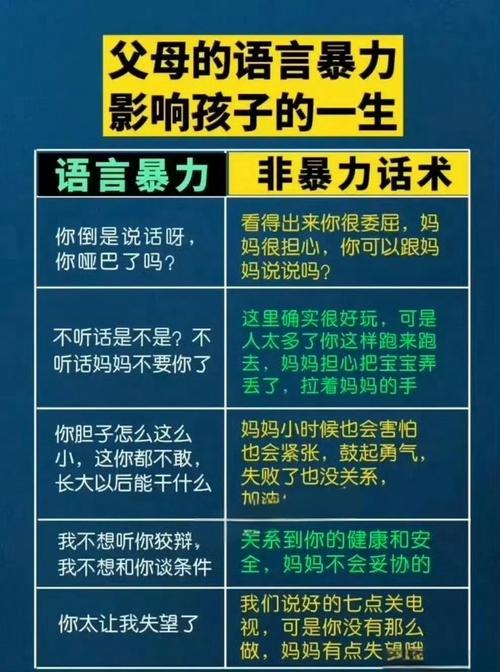

倾听的艺术:放下评判姿态 教育者需要掌握"3F倾听法"(Fact事实、Feeling感受、Focus关注),当学生说"作业太多了"时,不应立即反驳,而是回应:"听起来作业量让你感到压力很大?"这种回应方式能建立情感联结。

-

共情式对话技巧 使用"情感反射"技术,将学生的抱怨转化为情感认同。"我能理解每天重复做题确实容易让人烦躁,当年我学几何时也有过类似感受。"

-

非言语沟通的魔力 适当运用肢体语言:保持视线平行、身体前倾15度、点头频率控制在每分钟12-15次,这些细节能增强学生的安全感。

-

问题外化技术 引导学生将问题与人分离:"这个'不想学习的小怪兽'是什么时候开始出现的?它最常什么时候来打扰你?"这种隐喻能降低学生的防御心理。

重燃学习动力的实践策略

-

目标可视化工具 指导学生制作"成长阶梯图",将大目标分解为可量化的阶段性目标,例如背诵50个单词分解为每天5个+周末复习,某实验班使用该方法后,英语及格率提升27%。

-

学科兴趣唤醒计划 • 语文:开展"经典作品角色扮演"活动 • 数学:设计"超市物价调查"实践课 • 物理:组织"鸡蛋保护装置"制作比赛 上海某初中通过学科融合项目,使学生对课堂的期待值提升40%。

-

能力正反馈系统 建立"微进步记录本",引导学生每天记录三个学习小成就,哪怕只是"记住了两个公式",神经科学研究表明,这种正向强化能促进多巴胺分泌,增强学习愉悦感。

家校协同的心理支持网络

-

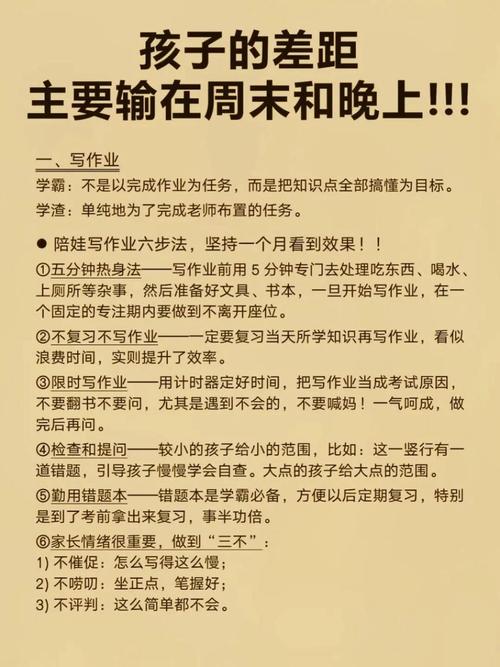

家庭环境调适指南 建议家长设置"学习缓冲区",放学后给予1小时自主时间,创建"家庭阅读角",家长以身作则参与学习,某跟踪调查显示,实施该方案的家庭,孩子作业效率提升35%。

-

学校支持系统建设 建立"学长导师制",让高中生志愿者分享成长故事,设置"学科体验日",邀请不同职业人士讲解知识应用,某实验校通过职业启蒙课程,使72%的学生重拾学习目标。

危机干预的五个信号灯 教育者需警惕这些预警信号:

- 连续3天作业未完成

- 回避所有学科讨论

- 出现躯体化症状(头痛、腹痛)

- 社交退缩

- 自我评价持续走低 发现上述情况应及时启动"三级响应机制":班主任谈话→心理老师介入→专业机构转介。

教育不是强行填塞的容器,而是点燃心灵的火种,面对初中生的厌学问题,我们需要保持"静待花开"的耐心,秉持"因材施教"的智慧,某位成功转变厌学生的教师说得好:"每个孩子心里都住着个探险家,我们的任务是帮他找到属于自己的藏宝图。"当我们用理解取代指责,用引导代替说教,那些暂时蒙尘的求知欲,终将绽放出耀眼的光芒。

(全文约1260字)