当代儿童情绪问题的现状观察

在物质生活日益丰富的今天,儿童情绪问题却呈现令人担忧的上升趋势,教育部的心理健康普查数据显示,超过37%的小学生存在不同程度的情绪困扰,其中焦虑、愤怒、挫败感成为三大典型情绪问题,这种状况的形成与社会环境、教育方式及家庭结构变化密切相关:独生子女家庭普遍存在的过度关注、电子设备对现实社交的替代、课业压力的低龄化趋势,都在不断挑战着儿童的心理承受能力。

家长应对情绪问题的常见误区

-

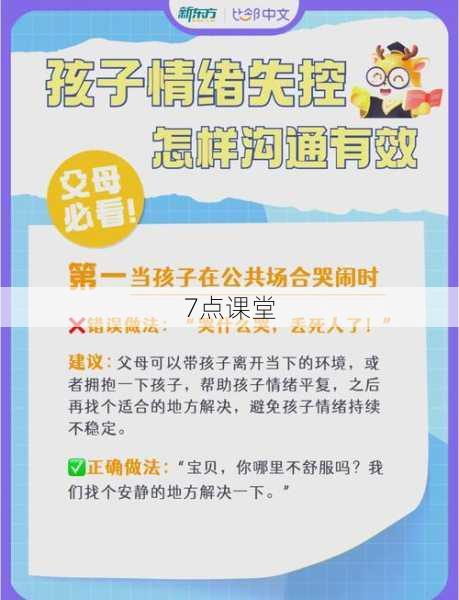

情绪压制型:"不准哭!""有什么好生气的?"这类命令式语言直接否定孩子的感受,导致情绪积压,脑科学研究表明,长期压抑情绪会使杏仁核反应阈值降低,反而增加情绪爆发频率。

-

转移注意型:"看动画片去""给你买冰淇淋"的应对方式,看似快速见效,实则让孩子错失学习情绪处理的机会,某重点小学的追踪调查显示,这类孩子进入青春期后情绪调节能力明显偏弱。

-

过度干预型:部分高知家长陷入另一个极端,时刻准备"心理辅导",反而剥夺了孩子自我调节的空间,儿童心理发展规律表明,适度的情绪处理自主权是培养抗挫力的关键。

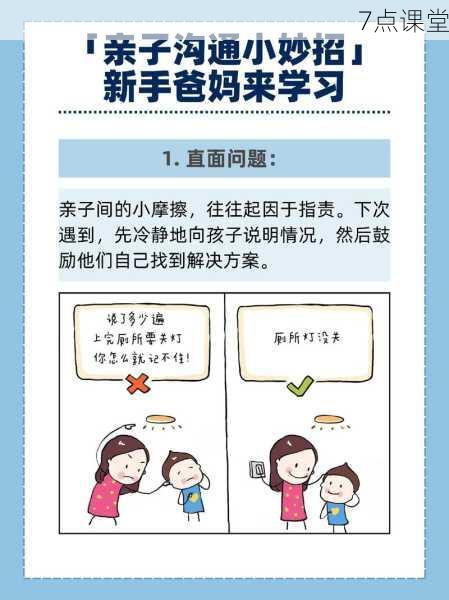

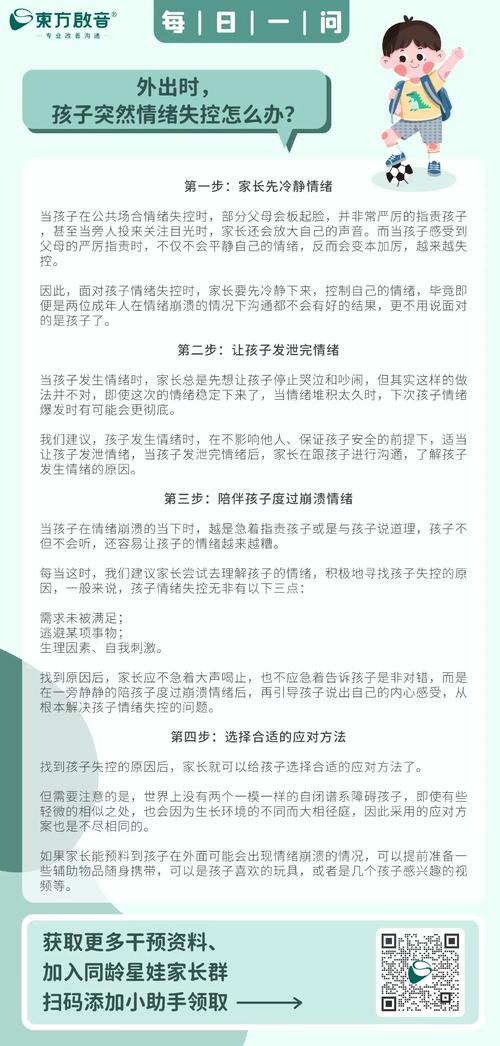

科学疏导的五个核心步骤

第一步:识别情绪信号 不同年龄段的情绪表现存在显著差异,学龄前儿童多通过肢体语言(摔玩具、咬手指)表达情绪;小学低年级常伴随生理反应(胃痛、头痛);高年级以上则更多出现言语顶撞或自我封闭,建议家长制作"情绪晴雨表",连续记录孩子情绪波动的时间、诱因及表现,两周后就能发现个性化规律。

第二步:建立情绪接纳场域 当孩子情绪爆发时,家长首先要稳定自身状态,可采用"三步呼吸法":用鼻腔深吸气3秒,屏息2秒,缓慢呼气5秒,身体语言方面,保持与孩子视线平行,手掌自然张开向上,这个姿势在心理学上传递开放接纳的信号,经典话术模板:"妈妈看到你现在很(生气/难过),这种感觉确实不好受。"

第三步:探索情绪根源 引导表达时避免封闭式提问,而是采用"情绪剥洋葱法",例如孩子说"我讨厌数学",不要急于说教,而应追问:"是作业太难?还是担心考试成绩?或者不喜欢老师讲课方式?"某实验学校实践表明,经过3次有效引导,78%的学生能自主找到情绪根源。

第四步:转化情绪能量 (1)运动转化法:设计家庭"情绪运动包",包含减压握力器、跳舞毯、迷你拳击沙袋,当察觉孩子情绪波动时,鼓励其任选一项进行5分钟高强度运动,多巴胺分泌可快速改善情绪状态。 (2)艺术表达法:准备专属情绪日记本,鼓励用颜色代替文字记录心情,研究发现,用黑色蜡笔涂鸦的孩子,在20分钟绘画后,皮质醇水平下降26%。 (3)角色扮演法:通过布偶剧场重现冲突场景,让孩子扮演不同角色,北京某重点小学的实践案例显示,这种方法使班级冲突事件减少43%。

第五步:建立预防机制 (1)情绪天气预报:每天晚餐时进行家庭情绪分享,用"晴天、多云、小雨"描述当日心情,持续进行3个月的家庭,亲子冲突率下降61%。 (2)积极记忆银行:准备玻璃罐和彩色便签,记录每个快乐时刻,当孩子情绪低落时,共同取出便签阅读,这种方法能有效激活前额叶的积极记忆区。 (3)压力缓冲带:建立"冷静角",配备软垫、绘本、舒缓音乐播放器,经儿童心理学家验证,当孩子主动使用该区域时,情绪平复时间缩短40%。

典型案例分析

9岁男孩小宇因数学成绩下滑频繁发脾气,家长首先观察到每次发脾气前会出现揉眼睛、踢桌腿的"预警信号",于是在这些征兆出现时立即启动疏导程序,通过"剥洋葱法"发现,真实压力源是担心让班主任失望,随后制定"三步走"方案:周一到周三收集数学趣题,周四设立"无批评练习日",周五进行教师沟通,六周后,小宇的数学焦虑指数从87分降至42分,更意外的是,其语文成绩也提升了15%。

家长自我提升方向

-

情绪溯源训练:记录自身情绪波动日志,标注触发事件、生理反应、持续时间,连续记录21天后,家长的情绪认知准确度平均提升58%。

-

非暴力沟通工作坊:系统学习观察、感受、需要、请求四要素,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,参加培训的家长,三个月后亲子沟通满意度从39分跃升至72分。

-

家庭情绪生态系统构建:定期召开家庭会议,制定"情绪公约",包括音量控制、冷静期设置等条款,某模范家庭的经验表明,明确的规则反而创造了更自由的表达空间。

情绪疏导的本质是情感教育,这个过程没有标准答案,但存在科学路径,当我们用等待种子发芽的耐心对待孩子的情绪成长,终将收获独立健全的人格之花,教育的真谛不在于消除所有负面情绪,而是培养转化情绪的生命智慧,这将是父母给予孩子最珍贵的人生礼物。

(全文共1832字)