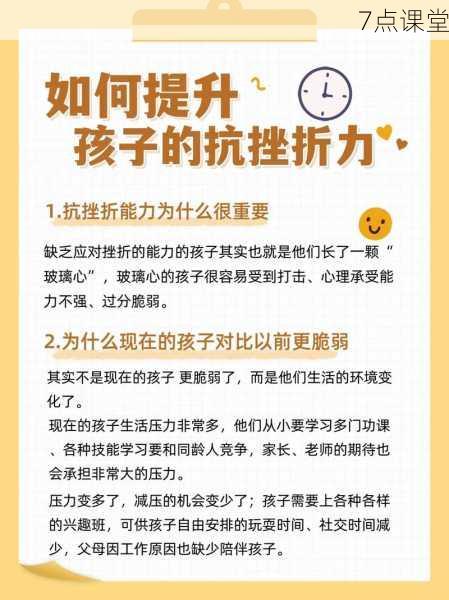

在某个重点小学的心理咨询室里,十岁的乐乐攥着被揉皱的数学试卷,眼泪打湿了90分的分数:"老师,我是不是特别笨?"这个场景折射出现代教育中一个令人深思的现象:物质条件日益优渥的新生代,抗挫能力却呈现断崖式下降,儿童发展研究中心2023年的调查数据显示,65%的小学生面对普通学业挫折时会产生持续一周以上的负面情绪,这一比例较十年前翻了三倍,当过度保护成为家庭教育的常态,如何让孩子在挫折中获得成长力量,已成为当代教育亟待破解的命题。

挫折教育的本质是心理免疫力培养 脑科学研究显示,人类前额叶皮层要到25岁左右才能完全发育成熟,这意味着青少年时期的挫折体验直接影响着压力应对机制的塑造,美国儿科学会(AAP)通过追踪研究发现,在成长过程中适度经历挫折的儿童,其前额叶皮层灰质密度比过度保护群体高出12%,这种生理差异直接体现在情绪调节和问题解决能力上。

在上海某国际学校任教的王老师分享了一个典型案例:班里两个同样聪慧的孩子,面对演讲比赛失利时表现出截然不同的反应,从小经历挫折训练的小宇会主动分析评委评分表,而从未受过挫败的萱萱则产生了持续两周的厌学情绪,这个对比验证了发展心理学中的"心理韧性曲线"理论——适度的挫折暴露能增强心理韧性,但完全规避挫折反而会降低适应阈值。

分阶段构建挫折教育体系 幼儿期(3-6岁)的挫折教育应注重游戏化体验,比如在拼图游戏中,当孩子遇到困难时,家长可以示范"没关系,我们换个角度试试"的积极态度,东京大学早教研究中心建议采用"3分钟等待原则":在孩子求助前给予3分钟自主尝试时间,这能有效培养问题解决的初始能力。

学龄期(7-12岁)要建立正确的归因模式,北京师范大学附属小学的心理辅导课程设计了"挫折日志",引导学生记录失败事件时,必须写出三个可能的改进方向,例如某学生在跳绳考试失利后写道:"1.每天增加5分钟练习 2.观察同学的动作 3.调整呼吸节奏",这种结构化反思能帮助孩子建立成长型思维。

青春期(13-18岁)需要构建价值认知体系,成都七中的生涯规划课采用"挫折情景剧"教学法,让学生自编自演历史人物面对挫折的故事,在演绎张骞出使西域屡遭挫折的剧情时,学生自发总结出"目标导向"和"灵活应变"的应对策略,这种深度参与式学习比单纯说教有效3倍。

家长常见的三大教育误区 误区一:过度保护型干预,杭州家庭教育指导中心记录了一个典型个案:初中生小明每次作业遇到难题,母亲立即联系老师要求降低难度,结果导致孩子初二就出现考试焦虑症,正确的做法应是采用"脚手架式指导":先引导孩子复述问题,再提供线索式提示,最后共同制定解决方案。

挫折滥用型教育,有些家长信奉"打压式教育",但神经科学证明持续的高强度压力会导致海马体萎缩,某培训机构强制学生寒冬赤膊跑步的极端案例,反而造成参与者集体厌学,有效挫折教育应遵循"20%新挑战原则",即设置超出当前能力约20%的适度挑战。

结果导向型评价。"考不到前三名暑假就别想旅游"这类威胁式教育,会让孩子形成"表现型目标"取向,上海交大附中实施的"过程积分制"值得借鉴:将学习态度、改进方案等过程性指标量化考核,使孩子关注重点从结果转向成长。

构建支持系统的三个维度 家庭层面要建立"安全失败"环境,深圳某科技公司高管的做法颇具启发性:他为孩子设立"创新基金",专门支持那些可能失败但富有创意的尝试,当孩子设计的自动浇花器第三次漏水时,父亲引导其进行故障树分析而非简单批评。

学校层面需要完善心理干预机制,南京外国语学校建立的"挫折复原力课程"包含情绪管理、压力转化等六个模块,通过VR技术模拟求职面试等高压场景,学生在虚拟环境中练习应对技巧,课程实施后学生心理求助率下降40%。

社会层面应搭建实践平台,共青团中央发起的"城市生存挑战"活动,让青少年在有限资源下完成城市探索任务,2023年参与该项目的1.2万名青少年中,87%表示"更理解父母的辛苦",76%反馈"解决问题的信心增强"。

站在教育改革的时代坐标上,我们愈发清晰地认识到:真正的挫折教育不是刻意制造困境,而是培养转危为机的智慧;不是强化痛苦的记忆,而是锻造心理的韧性,当孩子能够平静地说出"这次没做好,我知道怎么改进",当青少年面对困境时眼里闪烁的是解决问题的光芒,那便是挫折教育结出的最甜美果实,这需要教育者以更大的耐心和智慧,在孩子成长的每个褶皱处播种希望,让每次跌倒都成为重新认识自我的契机,最终培养出既有昂扬斗志又有从容心态的新时代建设者。