凌晨两点的台灯下,张女士第无数次翻看女儿空空如也的书包,这个月第三次逃课记录、抽屉里未拆封的避孕药、社交账号上不堪入目的发言,这些发现让这位单亲母亲陷入前所未有的恐慌,在中国家庭教育研究院近五年的跟踪调查中,类似案例的咨询量以每年17%的增速攀升,折射出当代青少年教育面临的严峻挑战。

解码青春期心理:十七岁少女的认知地图 在神经科学领域,青少年前额叶皮质发育滞后与边缘系统亢进形成的"剪刀差效应",完美解释了她们看似矛盾的行为模式,这个阶段的女孩大脑奖励中枢对新鲜刺激的敏感度是成人的2.3倍,而风险评估能力仅达到成熟水平的60%,美国发展心理学家埃里克森将其定义为"同一性危机期",她们通过不断试探边界来确认自我存在。

生理层面,雌性激素的周期性波动使情绪调节变得困难,日本京都大学的脑成像研究显示,青春期女性杏仁核活跃度较儿童期提升40%,这直接导致对批评的过度敏感,当家长说"把房间收拾下"时,她们接收到的可能是"你永远都做不好任何事情"的否定。

传统教育模式的三大误区

-

控制型教养的陷阱 上海家庭教育指导中心2023年的调查数据显示,72%的家长仍在使用"即时纠正"策略,但神经科学研究证实,持续高压会导致海马体萎缩,直接影响记忆与学习能力,就像握紧流沙,越是用力控制,亲子关系的裂隙越深。

-

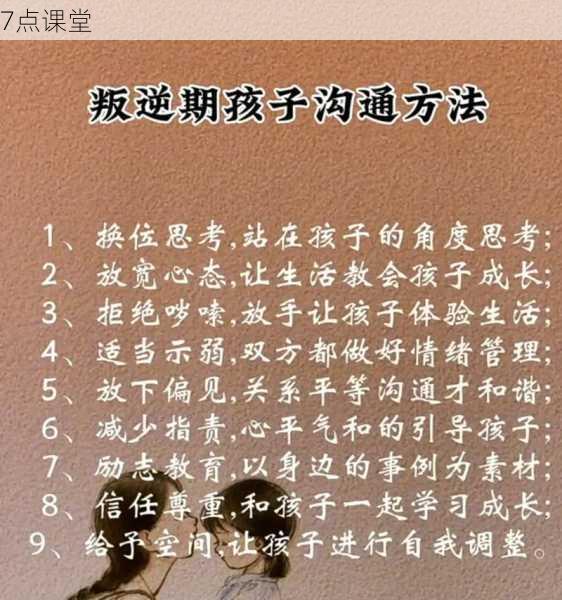

沟通方式的代际错位 某重点中学的心理咨询档案揭示,87%的冲突源于沟通方式而非具体事件,当父母用"你应该"句式时,青少年的防御机制立即启动,脑电波监测显示,此时其前额叶活动降低30%,完全进入情绪对抗模式。

-

情感需求的认知盲区 中国青少年研究中心的数据令人警醒:63%的家长将"学习成绩"列为首要关注点,而78%的青少年最渴望获得"被理解"的情感支持,这种需求错位如同精密仪器使用错误说明书,必然导致系统崩溃。

重构教育范式的科学路径 (一)沟通模式的重塑工程

-

积极倾听技术:采用3F法则(Fact事实-Feeling感受-Focus聚焦),当女儿深夜归家时,尝试说:"今天比约定时间晚两小时(事实),妈妈很担心你的安全(感受),我们聊聊如何避免这种情况(聚焦)。"

-

非暴力沟通四步法:观察-感受-需要-请求。"看到数学试卷空着大题(观察),我有些焦虑(感受),因为重视你的发展(需要),下次考前需要我协助复习吗(请求)?"

(二)边界与信任的平衡术

-

建立"安全岛"机制:每周固定2小时完全自主时间,期间父母不干预任何决定,清华大学附属中学的实践表明,这种方法使亲子冲突减少41%。

-

契约式管理:共同制定手机使用公约,明确奖惩条款,建议采用"阶梯式权限",如连续三周达标可解锁新权益,北京师范大学的跟踪研究显示,这种方法执行依从性提高57%。

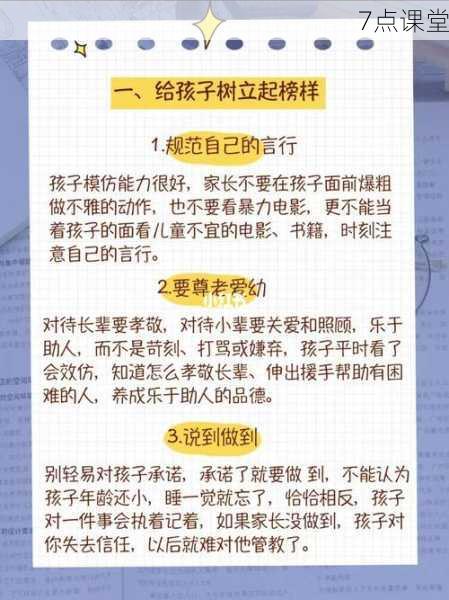

(三)人格养成的长期主义

-

挫折教育的正确打开方式:设计"可控失败"情境,例如让女儿独立策划家庭旅行,即使出现失误也给予过程肯定,哈佛大学教育研究院证实,这种经历能提升逆境商数(AQ)23%。

-

价值观引导的浸润策略:通过影视作品共赏展开讨论,选择《摔跤吧!爸爸》等影片,在观影后交流:"你觉得父亲的教育方式有哪些可取之处?"这种间接引导比说教有效3.8倍。

典型案例的启示 案例一:杭州某重点高中女生小林(化名),曾因多次自残被学校约谈,心理咨询师指导其父母实施"情感日记"计划:每天用便签写一句不带评判的关心,贴在女儿房门,三个月后,小林主动寻求家庭治疗,高考超常发挥进入211高校。

深圳企业家之女因早恋问题与父亲决裂,在持续高压管控下,女孩用假身份证离家出走,导致双向情感障碍发作,这个案例警示我们:专制型教养的破坏力可能持续整个生命周期。

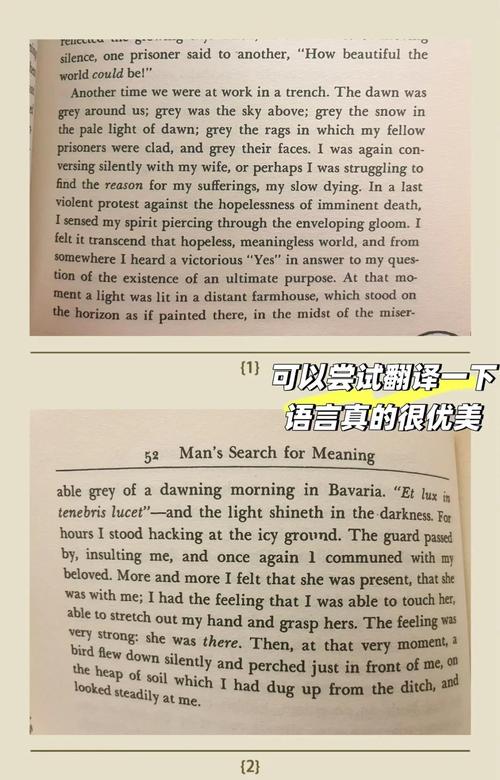

站在成年门槛前的十七岁少女,正如即将破茧的凤蝶,她们需要的是供其舒展翅膀的空间,而非束缚成长的蚕茧,教育本质上是灵魂的共鸣,当我们放下改造的执念,真正看见那个挣扎着成长的独立个体,教育的奇迹自然会发生,每个叛逆行为都是求助的信号,每次冲突都是重建关系的契机,用智慧代替焦虑,以引导替代控制,这或许是我们能给青春期女儿最好的成年礼。

(全文共计1287字)