在上海市中心某小学的开学日,一位满头银发的奶奶蹲在地上为三年级孙子系鞋带的场景,折射出当代家庭教育中令人深思的困境,这个看似寻常的瞬间,实则暴露出我国儿童自理能力培养的系统性缺失,美国哈佛大学历时76年的成人发展研究显示,童年时期形成的自主管理能力与成年后的职业成就、人际关系质量呈现显著正相关,本文将从发展心理学视角切入,结合实证研究成果,为家长提供一套可操作的儿童自理能力培养方案。

当代儿童自理能力缺失的深层剖析

2022年中国家庭教育现状调查报告显示,76.3%的城市家庭存在过度代劳现象,其中72%的家长承认曾因孩子动作慢而直接代劳日常事务,这种看似充满爱意的行为,实则阻断了儿童发展自主性的关键路径,瑞士发展心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,2-7岁儿童正处于"前运算阶段",需要通过具体操作建立对世界的认知图式。

在幼儿园午餐时间观察发现,能够独立完成进餐的4岁儿童仅占38%,这一数据较十年前下降21个百分点,这种能力退化不仅体现在生活技能层面,更直接影响儿童的自我效能感建立,日本教育学家岸见一郎在《被讨厌的勇气》中强调,儿童通过自主完成日常事务获得的成就感,是其建立自信的重要基石。

家长的补偿心理与教育焦虑形成恶性循环,当看到孩子笨拙地扣纽扣时,90%的家长会在30秒内选择代劳,这种行为模式在心理学上被称为"效率优先陷阱",美国儿童发展协会研究表明,这种短期效率追求将导致儿童失去平均1500次的关键练习机会。

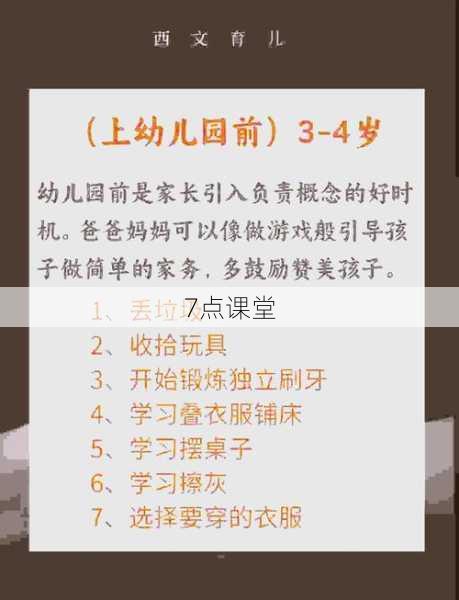

分阶段培养自理能力的科学框架

5-3岁是生活技能启蒙黄金期,此时应着重建立"我能行"的自我认知,蒙特梭利教育法建议,为幼儿提供尺寸适中的餐具、高度适宜的洗漱台,通过环境设计激发自主意识,将儿童袜子对折成球状,可降低穿脱难度达40%。

4-6岁需要构建系统化生活技能图谱,哈佛大学教育学院开发的"生活技能树"模型建议,将此阶段任务细分为个人护理、简单家务、时间管理三大模块,具体实施时可制作可视化任务卡片,每完成一项贴星奖励,培养任务分解能力。

7-12岁应注重能力迁移与责任意识培养,这个阶段可将生活技能与学科知识结合,如通过超市采购学习预算管理,在整理书包过程中实践分类归纳,北京某实验小学的实践案例显示,参与家庭菜单制定的学生,数学应用能力平均提升27%。

突破传统模式的创新实践策略

游戏化训练体系能显著提升儿童参与度,德国教育学家研发的"生活大闯关"APP,将起床流程分解为7个游戏关卡,使用者任务完成率提升至89%,家庭中可自制"技能升级榜",用段位制激发挑战欲望。

建立正向反馈机制需要科学设计奖励体系,行为主义心理学表明,间隔强化比连续强化更有效,建议采用"3+1"奖励模式:3次语言鼓励后给予1次物质奖励,奖励内容应侧重体验式奖励,如自主选择周末活动。

创设适度的挫折情境是能力培养的必要环节,日本"寒冷教育"理念提倡,在保证安全的前提下,允许儿童体验因准备不足导致的自然结果,例如忘记带雨具就体验淋雨,这种具身认知比说教有效6倍。

家长角色重构与教育观念升级

当代父母需要完成从"照顾者"到"教练员"的角色转换,以色列家长常用的"三步教学法"值得借鉴:第一次完整示范,第二次协助完成,第三次观察指导,这种渐进式放手使儿童独立完成任务的成功率提升至68%。

建立家庭议事会制度能有效培养决策能力,每周设定30分钟家庭会议,让孩子参与制定购物清单、规划出行路线,广州某家庭的实践表明,经过6个月训练,9岁儿童的决策合理率从35%提升至82%。

数字化时代需警惕新型包办陷阱,58%的家长承认曾用智能设备替代儿童思考,如依赖导航软件导致空间认知能力退化,建议保留纸质地图使用、现金购物等传统生活场景,维持必要的能力训练场域。

儿童自理能力培养是系统工程,需要家长具备战略定力与教育智慧,新加坡教育部推行的"生活教育学分制"启示我们,应将自理能力纳入日常教育评估体系,每个纽扣的系解、每双袜子的整理,都在构筑通向独立人格的阶梯,当我们的孩子能从容应对生活挑战时,他们收获的不仅是技能,更是掌控人生的底气,这种底气的积累,终将在未来某个时刻绽放出令人惊叹的生命力。