傍晚的社区花园里,7岁的阳阳把同伴的玩具车摔坏了,面对周围大人的劝说,他梗着脖子大喊:"我没有错!是车子自己坏的!"这样的场景让无数家长头疼不已——孩子明明犯了错,却像块顽固的石头般拒不认错,甚至用哭闹、摔东西等方式激烈对抗,这种看似简单的行为偏差背后,实则隐藏着儿童心理发展的深层密码。

倔强背后的心理图景:不是叛逆,而是成长 现代儿童心理学研究发现,3-12岁儿童出现倔强不认错的行为,本质上是其自我意识发展的必经阶段,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,学龄前儿童正处于"自我中心主义"阶段,他们难以站在他人立场思考问题,就像阳阳坚信"车子自己坏的",这种认知局限导致其无法客观认识错误。

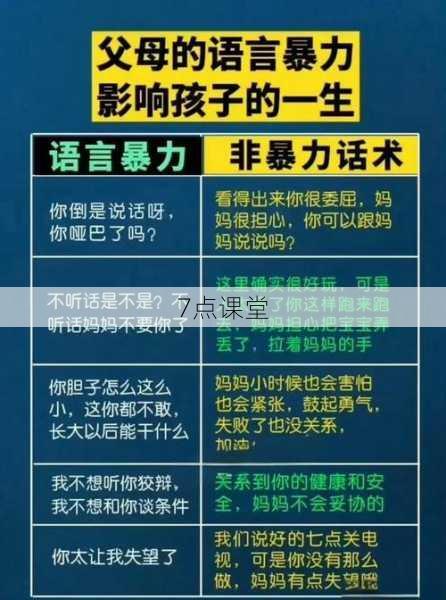

哈佛大学教育研究院的追踪调查显示,62%的"倔强儿童"在家庭中经历过过度保护或过度控制,当家长习惯性地替孩子道歉,或者用强制手段逼迫认错,反而会催生孩子的心理防御机制,就像被压紧的弹簧,外界的压力越大,孩子内心的抗拒就越强烈。

年龄分水岭:不同成长阶段的应对策略 面对幼儿期(3-6岁)的孩子,我们要理解其语言表达能力尚未完善,就像4岁的朵朵打翻牛奶后躲在桌底,她并非故意对抗,而是被强烈的羞愧感淹没,此时蹲下平视、轻抚后背的肢体语言,比说教更能化解僵局。

学龄期(7-12岁)儿童开始建立自尊体系,这个阶段的不认错往往源于对自我形象的维护,10岁的小航拒绝承认数学作业抄袭,深层恐惧是"承认错误就等于承认自己笨",这时需要创造安全的沟通环境,可以说:"这道题确实很难,爸爸小时候也总被类似题目难住。"

青春期(13岁以上)的倔强则带有身份认同的探索意味,14岁的晓敏坚持"纹身是自己的权利",实质是在建立独立人格边界,此时的教育应转向平等对话:"我们可以聊聊你为什么喜欢这个图案吗?"

四维破解法:从对抗到对话的转变路径

-

建立情绪安全空间 在南京某小学的实践案例中,教师设置"冷静彩虹角",当孩子出现对抗情绪时,引导其通过捏压力球、涂鸦等方式平复情绪,数据显示,这种方法使班级冲突后主动道歉率提升47%,家长可在家设置"情绪帐篷",配备绘本和毛绒玩具,让孩子知道"有情绪是正常的,我们可以先平静再沟通"。

-

游戏化化解冲突 将认错过程设计成角色扮演游戏:用布偶重现冲突场景,让孩子以第三方视角观察,杭州家庭教育指导中心研发的"错误侦探"游戏,通过寻找"线索卡"引导孩子发现自身问题,使86%的参与儿童在一个月内改善认错态度。

-

分解错误责任 把"认错"拆解为具体步骤:承认事实→理解后果→弥补措施,例如孩子打碎花瓶后,可以引导:"我们看看花瓶是怎么掉下来的?碎玻璃可能会划伤脚对吗?现在用什么工具打扫最安全?"这种结构化处理能减轻孩子的心理负担。

-

示范性认错教育 家长主动示范认错过程至关重要,当妈妈不小心弄坏孩子的画作时,可以蹲下来说:"妈妈整理书桌时没注意,把你的画弄皱了,这让你很难过对吗?我可以用画框帮你修好它吗?"这种示范能让孩子直观学习如何承担责任。

文化基因与时代症候的碰撞 中国传统文化中的"人前教子"观念,与现代儿童心理需求产生剧烈冲突,调查显示,当众被训斥的孩子,事后出现攻击性行为的概率是私下沟通的2.3倍,这提醒我们要在尊重传统和科学育儿之间找到平衡点——可以保留"知错能改"的文化精髓,但需革新教育方式。

数字化时代带来的即时反馈文化,正在改变儿童的错误认知模式,电子游戏中的"无限重来"机制,使部分孩子形成"错误可以轻易抹去"的认知偏差,因此需要建立"现实世界规则课堂",通过种植观察(记录植物生长)、手工制作(体验材料损耗)等活动,培养对现实因果关系的认知。

长期塑造:从认错到担责的能力培养 建立"家庭责任银行"制度,将日常小错误转化为"责任积分",例如主动整理弄乱的客厅+5分,忘记关灯-2分,积分可兑换家庭活动选择权,北京某社区推广该方法后,亲子冲突投诉量下降63%。

实施"错误成长日记",鼓励孩子记录"今天我学到了什么",9岁的乐乐在日记中写道:"把妹妹的娃娃弄脏后,我帮她洗了三次才干净,原来补救比犯错需要更多耐心。"这种反思能促进心智的真正成长。

教育学家蒙特梭利曾说:"每个错误都是自我修正的指南针。"当我们放下"必须立即认错"的执念,转而去理解孩子倔强背后的成长诉求,教育就会从对抗走向共建,就像雕刻玉石,需要顺着纹理耐心打磨,最终让每块"小石头"都绽放出独特的光彩,在这个过程中,家长要成为情绪教练而非裁判,用智慧把每次冲突转化为成长的契机,培养出真正具有责任感和同理心的未来公民。