在社区公园的长椅上,经常能听到这样的对话:"我家孩子把玩具扔得到处都是,说了八百遍都不听""刚收拾好的绘本又被翻乱了,这孩子怎么这么不省心",这些看似平常的抱怨背后,折射出当代家庭教育中普遍存在的困惑:为什么我们的孩子总是不听话?当我们撕掉"不听话"这个简单粗暴的标签,会发现每个看似任性的行为背后,都藏着一串亟待破译的成长密码。

被误读的成长信号

2岁半的豆豆在超市收银台前突然躺地哭闹,年轻的母亲满脸通红地斥责"你这孩子怎么这么不听话",这个被称作"可怕两岁"的阶段,正是儿童自我意识觉醒的关键期,神经科学研究显示,此时幼儿前额叶皮层开始快速发展,他们通过说"不"来确认自我存在,就像雏鸟第一次振动翅膀般笨拙却坚定。

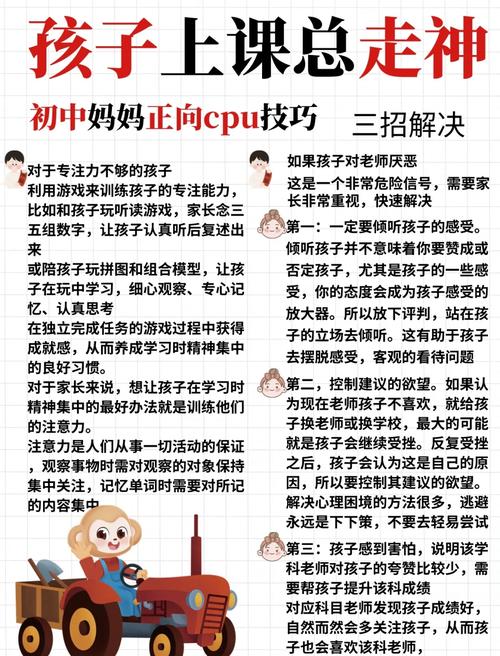

7岁的乐乐拒绝完成数学作业,父母认为这是"故意作对",发展心理学研究指出,学龄儿童正处于自主意识觉醒期,他们的反抗往往是对机械重复的反抗,美国儿童发展中心追踪调查显示,63%的"不听话"行为实质是对创造性思维被压抑的无声抗议。

12岁的初中生小美开始锁房门、顶撞父母,这些被视作叛逆的表现,实则是青少年构建独立人格的必经之路,哈佛大学教育研究院的长期观察发现,适度反抗的青少年在成年后表现出更强的决策能力和抗压能力。

家庭镜面中的行为倒影

专制型家庭里,5岁的昊昊用打翻水杯对抗父亲的命令,这种看似顽劣的行为,实则是儿童在高压环境下寻求自主权的本能反应,就像被按压的弹簧,过度控制反而会激发更强烈的反弹,日本亲子关系研究所的数据显示,专制教养下成长的儿童,青春期出现行为问题的概率高出平均水平47%。

溺爱型家庭中的小公主朵朵,用哭闹要挟父母买玩具,这种"不听话"其实是教养方式失序的产物,当规则界限模糊不清,孩子就像失去导航的船只,只能通过不断试探寻找边界,德国行为学家伯格曼的"温水青蛙"实验证明,无原则的妥协会不断拉低孩子的行为底线。

忽视型家庭里,8岁的阳阳通过破坏物品吸引父母注意,儿童心理援助热线统计显示,76%的"问题行为"本质是情感诉求的表达,就像沙漠中的植物会生出异常发达的根系,被忽视的孩子会发展出非常态的沟通方式。

教育迷思的破局之道

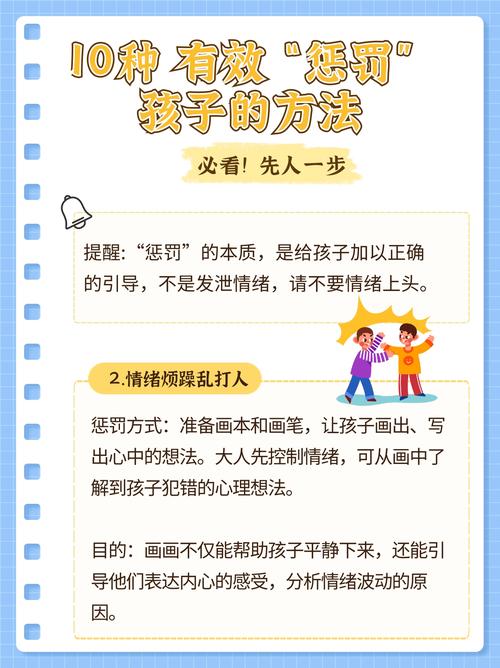

建立情感联结是破解行为密码的钥匙,当4岁的萌萌不肯分享玩具时,智慧的妈妈会蹲下来说:"这个娃娃对你很重要对吗?"儿童心理专家阿德勒强调,共情式沟通能让杏仁核恢复平静,使前额叶重新工作,每天15分钟高质量的专属陪伴,胜过无数空洞的说教。

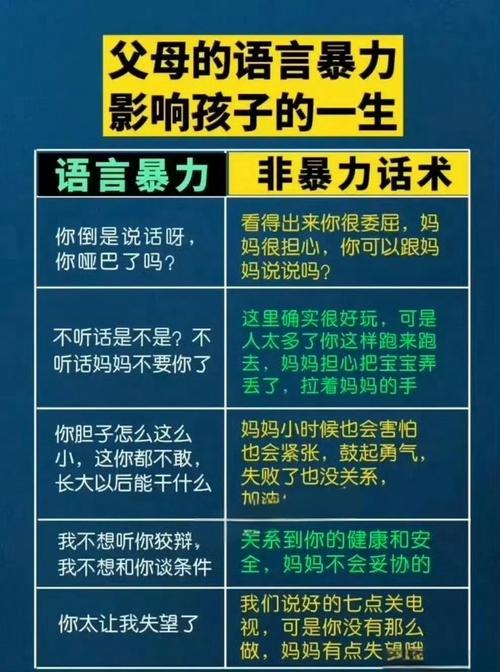

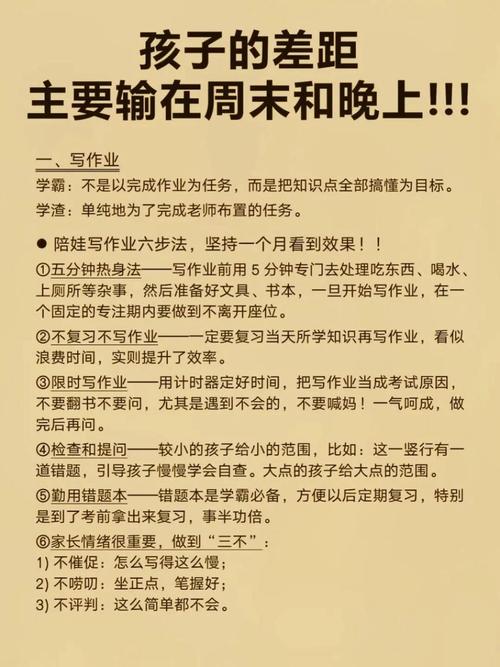

规则制定需要艺术,把"不许玩手机"变成"我们先完成恐龙拼图,再看10分钟科普视频",这种建设性表达能提升83%的配合度,新加坡家庭教育指南建议采用"3C原则":Clear(清晰)、Consistent(一致)、Consequence(自然结果)。

沟通方式的升级迭代至关重要,把命令式"马上去洗澡"转化为选择式"你想用小黄鸭浴球还是泡泡浴",这种策略能让配合度提升65%,美国亲子沟通专家戈登提出的"我信息"表达法(描述事实+表达感受+说明影响),已被证实能有效减少亲子冲突。

在东京塔下的亲子咖啡馆,我见过这样动人的场景:面对打翻果汁的女儿,母亲没有责备,而是递上抹布:"看来我们需要组建清洁小队了",小女孩破涕为笑,认真擦拭桌面的样子,比任何说教都更具教育意义,当我们摘下"不听话"的有色眼镜,会发现每个行为偏差都是成长的请柬,那些被误读的对抗,实则是生命在寻找自己的存在方式;那些被压制的反抗,恰似幼苗在寻找破土而出的方向,教育的真谛不在于培养顺从的木偶,而在于唤醒独立思考的灵魂,当我们学会用成长的眼光重新解码儿童行为,终会发现:世上没有不听话的孩子,只有未被读懂的生命密码。