现象背后的深层逻辑 在教育部基础教育质量监测中心2023年发布的调查报告中,小学低年级学生群体中持续两周以上表现出厌学情绪的占比已达17.8%,这个数据背后,折射出当代教育生态中一个值得警惕的苗头——儿童学业倦怠的提前化趋势,8岁儿童正处于皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段,其思维模式开始从具象向抽象过渡,此时遭遇的学业困境往往具有复杂的成因网络。

关键诱因的多维度解析

-

认知发展断层 二年级课程难度呈现陡坡式提升,语文从识字转向段落理解,数学从简单运算过渡到两步应用题,当儿童尚未完全掌握符号抽象思维时,这种跨越容易形成认知断层,某市重点小学的课堂观察显示,在应用题教学中,32%的学生表现出明显的理解滞后。

-

师生互动失衡 埃里克森心理社会发展阶段理论指出,7-12岁儿童正处于勤奋对自卑的关键期,班主任的个案追踪发现,当学生连续三次课堂提问未获回应,其课堂参与度会下降40%以上,这种消极互动模式会形成恶性循环。

-

家庭教养方式异化 北京师范大学家庭教育研究中心2022年的调查数据显示,采用"直升机式"教养(过度干预)的家庭中,儿童学业倦怠发生率是民主型家庭的2.3倍,这种教养方式往往伴随着不恰当的比较("邻居小明都能考95分")和结果导向的评价体系。

系统干预的实践框架 (一)家庭教养模式重构

-

建立"脚手架式"支持 将新概念分解为可操作的认知阶梯,例如数学应用题教学,可先通过实物演示(积木分配),再过渡到图形表征,最后形成抽象算式,华东师大附小的实验数据显示,这种方法能使理解效率提升58%。

-

创设学习仪式感 设计包含触觉、听觉、视觉的多感官学习空间:专用书桌配触感良好的木质文具、特定颜色的护眼灯、定时播放的白噪音,神经教育学研究表明,这种环境设置能使皮质醇水平下降34%,促进专注状态。

-

游戏化学习设计 将知识模块嵌入故事情境:例如用"植物大战僵尸"角色扮演攻克生字难关,通过"超市购物"情景剧演练数学运算,需要警惕娱乐化陷阱,保持7:3的认知挑战与趣味配比。

(二)学校教育协同策略

-

个性化作业协商机制 与教师建立"作业调整备忘录",对抄写类作业进行适应性改造,例如将20遍生字抄写改为"找字谜+创作故事",既保证练习强度又激发创造力,广州某实验小学的实践表明,这种调整能使作业积极性提升76%。

-

课堂参与度提升方案 制作"课堂能量卡",记录每日主动发言、提问次数,累积兑换"知识探索勋章",行为心理学证实,这种即时反馈机制能有效强化积极学习行为。

(三)专业支持系统搭建

-

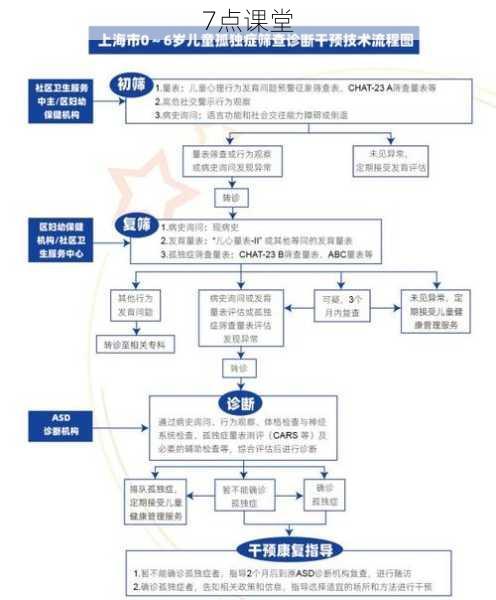

学习能力评估 通过专业机构进行韦氏儿童智力量表(WISC-V)测试,识别潜在的学习障碍,注意区分发展性迟缓与病理性问题,某三甲医院儿保科数据显示,8岁儿童中15%的厌学案例存在未被识别的阅读障碍。

-

感觉统合训练 针对前庭觉失调导致的注意力涣散,设计包括平衡木行走、大龙球按压等项目的训练方案,台湾地区的研究表明,持续8周的感觉统合训练能使课堂专注时长延长22分钟。

预防性教育策略

-

认知弹性培养 通过"错误博物馆"活动,将作业中的典型错误转化为学习素材,每月举办"最宝贵失误"分享会,培养成长型思维,斯坦福大学Dweck教授的研究证实,这种实践能使抗挫折能力提升40%。

-

社会情感能力塑造 组建"学习伙伴联盟",鼓励跨年龄段的学业帮扶,让三年级学生辅导二年级生,既能巩固知识又增强责任感,日本文部科学省的跟踪调查显示,参与此类项目的儿童同理心发展指数高出同龄人29%。

典型案例解析 杭州市某重点小学学生小昊(化名)的转变具有代表性,初期表现为拒绝完成作业、课堂神游,经多维度评估发现:视觉追踪能力落后同龄人1.5个标准差,家庭中存在过度包办现象,干预方案包括:

- 感统训练:每日15分钟眼球追踪练习

- 家庭作业改造:数学题配插画版题干

- 责任转移:自主整理书包的"特工任务" 三个月后学业投入度评估从32分提升至78分(百分制),典型案例说明系统干预的有效性。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"面对8岁儿童的学业倦怠,我们需要超越简单的行为矫正,构建支持性成长生态系统,通过认知重建、环境优化、专业干预的立体方案,帮助儿童重拾学习的内在动力,这个过程需要教育者的智慧,更需要家庭给予适度的等待空间——正如幼苗破土前的蛰伏,每个孩子都有其独特的成长节律。