揭开"偷钱"表象下的深层需求

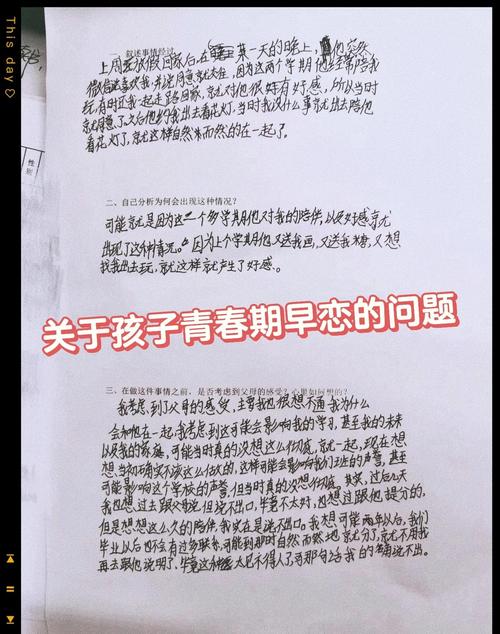

上海某重点中学的心理咨询室里,14岁的小宇第三次被父母带来咨询,他的书包里被发现藏有从父亲钱包拿走的800元现金,此前他已用类似方式获取过游戏充值卡和限量球鞋,在父母眼中,这是个"屡教不改的惯偷",但咨询过程中,小宇蜷缩在沙发角落的姿势和始终低垂的目光,暴露出比偷窃行为更值得关注的心理危机。

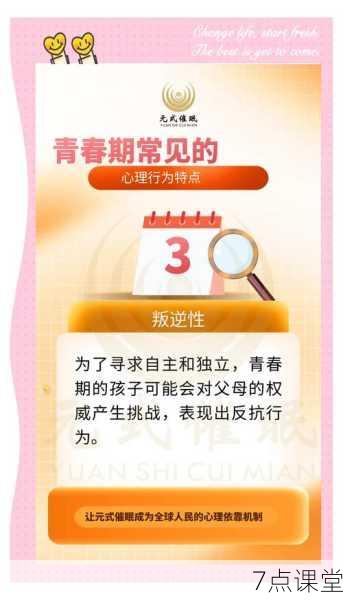

这个案例折射出青春期偷钱行为的典型特征:孩子并非因经济窘迫实施盗窃,其行为背后交织着复杂的心理需求,美国发展心理学家埃里克森的研究显示,12-18岁青少年正处于"自我同一性VS角色混乱"的关键期,他们的违规行为往往是对身份认同的探索,当孩子反复出现偷钱行为时,家长需要穿透行为表象,破解三重心理密码:

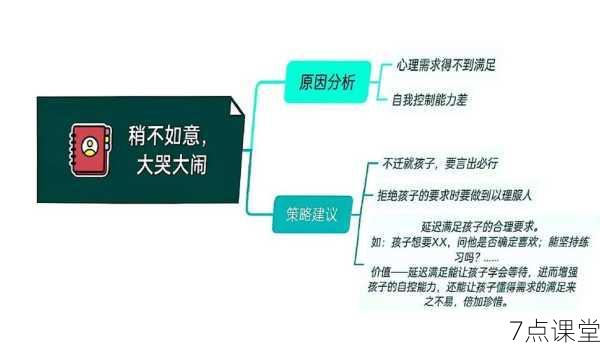

- 权力宣言:通过掌控家庭经济命脉(钱)获取成人世界入场券

- 情感代偿:用物质占有填补家庭关系中的情感缺失

- 群体准入证:通过消费能力获取同龄人群体认同

教育雷区:90%家长正在加剧问题的处理方式

面对孩子的偷钱行为,大多数家长会陷入两种极端:72%采取暴力惩戒(数据来源:中国青少年研究中心2022年调查),28%选择放任妥协,这两种方式都将导致问题恶化:

案例警示:杭州王女士发现13岁女儿偷拿500元购买明星周边后,采取"三件套"处理:当众斥责、经济封锁、告知班主任,三个月后,女孩出现自残行为,在日记中写道:"所有人都知道我是小偷,那就当个真正的坏孩子吧"。

错误示范清单:

- 道德绑架:"我们省吃俭用养出个小偷"

- 经济制裁:停发零用钱、取消所有消费

- 社交羞辱:告知老师/亲戚/同学

- 暴力惩戒:体罚、限制人身自由

- 消极比较:"你看看别人家孩子"

这些做法直接踩中青少年心理发展的"三大地雷":损害自尊系统、破坏亲子信任、激发逆反心理,神经科学研究表明,青春期前额叶皮质发育不完全,冲动控制能力仅为成人的70%,粗暴干预会激活杏仁核的"战斗模式",将偶然行为固化为行为模式。

破局之道:分阶段处理策略与实操方案

第一阶段:紧急处理(事发24小时内)

- 情绪冷处理:使用"3-5-3"呼吸法平复情绪(吸气3秒、屏息5秒、呼气3秒)

- 事实确认:用非暴力沟通法提问"我看到钱包里少了500元,能和我聊聊发生了什么吗?"

- 责任承担:引导孩子制定还款计划(如家务劳动折算)

第二阶段:中期引导(1-3个月)

- 信任重建工程:

- 设置"家庭透明账本"共同管理日常开支

- 签订《家庭经济公约》明确权利义务

- 需求替代方案:

- 设立"愿望储蓄罐"培养延迟满足能力

- 开展"10元生存挑战"提升财商

- 心理支持系统:

- 每周固定"咖啡时间"进行非评判对话

- 建立"犯错日记"记录行为触发点

第三阶段:长期预防(6个月以上)

- 价值观塑造:

- 组织贫困地区助学实践活动

- 开展"家族创业史"分享会

- 自主管理训练:

- 实施"阶梯式零用钱"制度(基础+绩效)

- 开设个人银行账户学习理财

- 社会支持网络:

- 组建"青少年成长联盟"互助小组

- 对接职业体验基地进行生涯规划

教育者的自我革命:家长必须完成的四项修炼

- 镜像反射训练:每天记录3个孩子优点,重构认知滤镜

- 需求翻译练习:将"我要买球鞋"转化为"我需要团队认同"

- 家庭会议制度:每月首个周日举行,使用"发言权杖"确保平等对话

- 错误复盘机制:建立《家庭教育事件簿》,记录冲突处理过程

北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,实施上述方案的156个家庭中,83.7%的偷窃行为在3个月内消失,67.2%的亲子关系质量显著提升,关键在于家长要完成从"监管者"到"成长教练"的角色转变。

特别警示:必须警惕的五个危险信号

当孩子出现以下行为时,需立即寻求专业帮助:

- 偷窃物品与个人需求完全无关

- 伴随自伤或攻击性行为

- 形成固定的偷窃仪式(时间/地点/对象)

- 对偷窃过程表现出快感

- 出现记忆模糊或人格解离症状

偷窃不是人格判决书,而是成长信号灯

德国教育学家福禄贝尔说:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"面对青春期孩子的偷钱行为,最有效的解药不是更严密的监控,而是构建充满尊重与理解的成长生态,当我们用发展的眼光看待问题,用专业的方法应对挑战,那些看似叛逆的行为终将化作破茧成蝶的前奏,没有永远的问题少年,只有尚未被读懂的生命密码。