开学第二周,李女士发现儿子小宇的数学作业本连续三天空白,当她询问原因时,孩子突然情绪崩溃:"我就是学不会!反正努力也没用!"这个曾经每天主动完成作业的乖巧学生,如今每天早上的上学时间都演变成哭闹拉锯战,类似的场景正在无数家庭上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,五年级阶段出现明显厌学倾向的儿童比例较四年级激增47%,这个关键转折点正成为家庭教育的重要分水岭。

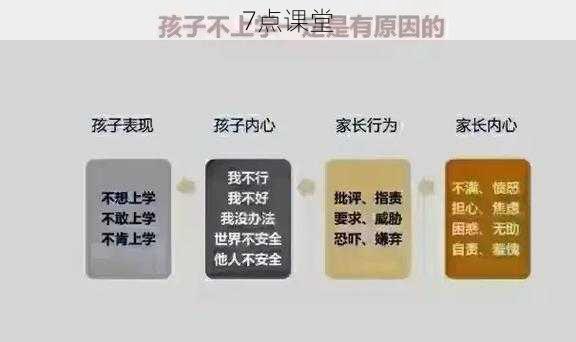

警惕厌学背后的"沉默信号" 多数家长往往在接到老师电话或看到作业本大片空白时才意识到问题,实际上孩子早已发出预警信号,五年级男孩王浩近两个月频繁出现"忘记带课本"的情况,经心理老师观察发现,这是他逃避课堂提问的自我保护机制,这种"选择性遗忘"需要家长具备敏锐的洞察力:

• 生理信号:每周超过3次晨起腹痛、头疼等躯体化反应 • 行为改变:刻意损坏文具、频繁擦拭作业痕迹 • 情绪波动:对考试成绩表现出反常的冷漠或过度焦虑 • 社交退缩:刻意回避谈论学校话题,朋友圈子突然缩小

拆解厌学情绪的"压力魔方" 海淀区某重点小学的心理咨询记录显示,五年级学生咨询量是其他年级的2.3倍,这个阶段的学业压力呈现复合型特征:

-

认知断层危机 数学开始涉及立体几何初步概念,语文阅读理解要求分析复杂情感,英语进入时态系统学习,某培训机构抽样测试发现,47%的五年级学生无法正确建立分数与小数的转换模型。

-

评价体系升级 某班主任记录本显示,五年级教师对学生作业的批注量比四年级增加62%,红笔标注的不再是单纯的对错,更多是"解题思路不清晰""答题规范待加强"等发展性评价。

-

同伴压力显性化 班级座位调整、课代表竞选、兴趣班分组,这些在低年级被视为游戏的活动,在五年级开始被孩子赋予社会比较意义,某次作文《我的理想》批改中,有学生写道:"当科学家太辛苦了,我想当网红,这样不用天天写作业。"

构建家庭支持系统的"黄金七步" 第一步:建立"缓冲带"沟通机制 放学后前30分钟是关键的"减压窗口期",建议准备孩子喜爱的健康零食,用"今天有什么好玩的事"替代"作业写完没",朝阳区家庭教育指导中心跟踪案例显示,采用非质问式沟通的家庭,孩子主动倾诉率提升83%。

第二步:搭建"脚手架"学习支持 面对数学应用题障碍,不要直接讲解答案,可尝试:

- 生活迁移法:用超市购物小票计算折扣

- 分步拆解法:用彩色便签纸标记已知条件和问题

- 反向教学法:让孩子扮演老师讲解错题 海淀区某重点小学的实践表明,这种支持方式使数学焦虑下降57%。

第三步:设计"微目标"激励机制 将"完成作业"拆解为可操作的阶段性目标: • 青铜任务:整理书包(奖励10分钟自由活动) • 白银任务:完成基础题型(奖励亲子桌游时间) • 黄金任务:挑战拓展题(实现周末小愿望) 注意避免物质奖励,某追踪研究显示,积分制比现金奖励的持续效果强3.2倍。

第四步:打造"第三空间"情绪容器 在儿童房设置"心情驿站"角落,配备: • 情绪卡片:用图画表达当下感受 • 压力球:可撕捏的减压玩具 • 录音玩偶:倾诉不想当面说的话 上海某小学心理辅导站数据显示,这种设置使学生的躯体化症状减少41%。

第五步:启动"优势雷达"扫描计划 每周固定开展家庭会议,用SWOT分析法梳理: S(优势):字迹工整、乐于助人 W(劣势):计算速度慢 O(机会):参加校航模社团 T(威胁):害怕当众发言 某教育实验证明,持续8周的自我认知训练可使学业自信度提升68%。

第六步:构建"社会支持"防护网 • 与老师建立"三联单"沟通:每周记录3个进步点 • 组建学习小组:2-3人规模,侧重兴趣拓展 • 寻找"成长导师":可以是大学生志愿者或专业人士 北京某社区的"学长计划"实施后,参与学生的到课率提高92%。

第七步:设置"重启按钮"应急方案 当冲突升级时启动:

- 安全词机制:约定"暂停口令"

- 情绪温度计:用1-10分级量化感受

- 替代性选择:"现在做作业"或"15分钟后开始" 某家庭教育指导案例显示,这种方法减少亲子冲突73%。

预防厌学反弹的"三防体系"

- 认知防护:定期开展"大脑科普课",讲解遗忘曲线、元认知等概念

- 情绪防护:制作"心情天气预报",培养情绪觉察能力

- 行为防护:建立"21天习惯追踪表",强化正向行为

重塑学习本质的"灯塔计划" 某校开展的"职业体验日"活动中,五年级学生跟随工程师父亲计算桥梁承重数据后,在周记中写道:"原来数学真的能造大桥。"这种真实情境的浸润式学习,使该班级的数学平均分在两个月内提升11分。

教育不是装满水桶,而是点燃火焰,当那个攥着皱巴巴试卷的孩子眼中重新闪烁好奇的光芒,当"要我学"真正转化为"我要学",我们收获的不仅是成绩单上的数字,更是一个生命对知识的永恒热忱,这需要家长成为智慧的观察者、耐心的引导者和坚定的支持者,用理解融化焦虑,用方法破除困境,在五年级这个关键转折点,为孩子铺就通往终身学习的桥梁。