在家庭教育咨询室,一位母亲哽咽着诉说:"昨天发现孩子把新买的平板摔坏了,他却坚持说是同学弄坏的,调了监控才承认是自己弄的,这已经是这学期第三次说谎了......"类似场景正发生在无数家庭中,当孩子频繁出现说谎行为时,家长往往陷入焦虑与困惑的双重困境:严厉惩罚可能加剧对抗,放任不管又担心品行滑坡,要破解这个教育难题,需要先解码儿童说谎背后的深层心理机制。

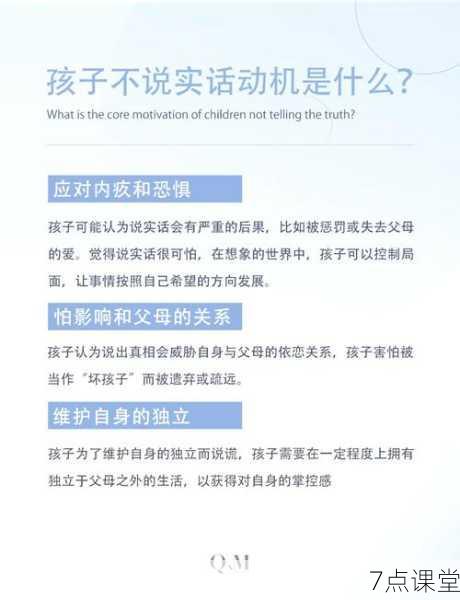

说谎行为背后的心理图景 儿童发展心理学研究显示,5岁以下孩子的"谎言"往往源于认知局限,他们将幻想与现实混淆,将未发生的事当作真实经历讲述,这类"想象性谎言"无需过度焦虑,但当学龄儿童出现刻意说谎行为时,往往折射出复杂的心理动因:

-

恐惧防御机制:对惩罚的恐惧指数与说谎频次呈显著正相关,某重点小学的追踪调查显示,65%的持续性说谎儿童生活在严厉管教家庭,当孩子预估错误行为会招致剧烈反应时,说谎成为首选的"心理安全气囊"。

-

存在感寻求:在二胎家庭中,32%的儿童通过编造离奇经历获取关注,9岁的小雨就曾虚构"帮助迷路老人回家"的故事,只为获得父母难得的赞赏目光。

-

社交模仿效应:当孩子发现成年人为维护面子说"白色谎言",或在网络世界目睹虚构人设的成功案例时,道德判断能力尚未成熟的他们容易产生模仿行为。

四维矫正策略体系

-

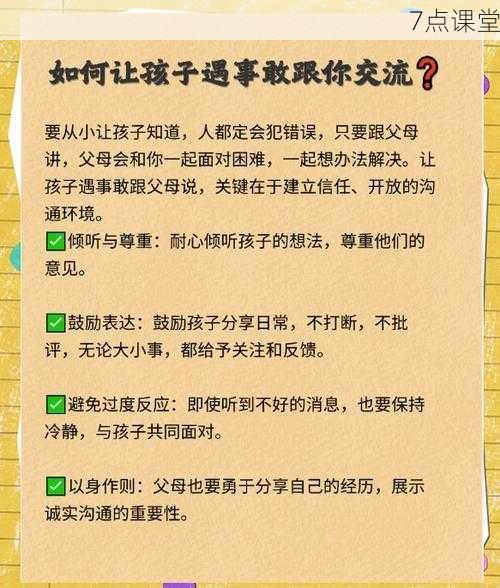

建立安全型沟通场域 某实验教育项目发现,当家长将谈话场景从"审讯式质问"转为"茶歇式对话",孩子主动承认错误的比例提升83%,具体可实施"三要三不"原则:要预留缓冲时间(如饭后半小时)、要选择平等位置(并排坐而非面对面)、要使用开放句式("发生了什么有趣的事吗?");不打断陈述、不立即否定、不翻旧账。

-

构建价值认同体系 在北京市朝阳区家庭教育指导中心的实践案例中,采用"故事共读+情境模拟"方法效果显著,例如共读《狼来了》时,引导孩子站在村民角度思考被欺骗的感受;通过角色扮演模拟考试失利场景,示范"虽然没考好,但主动说明情况让父母很欣慰"的正向反馈。

-

实施渐进式责任承担 对于已发生的说谎行为,可建立"认知-弥补-预防"三级处理机制,首先引导孩子用"事实陈述法"复盘事件(何时、何地、做了什么);然后共同制定补偿方案(如用零花钱分期赔偿损坏物品);最后通过"预防树"游戏,列出下次可能采取的不同选择及后果。

-

重塑家庭诚信生态 家长需要建立"言行透明化"机制,

- 兑现承诺时说明"这是上周答应你的..."

- 推辞不必要的应酬时直言"爸爸今晚想在家陪你"

- 面对知识盲区坦然承认"这个问题我需要查资料再回答"

特殊情境应对指南

-

幻想型谎言处理:当孩子兴奋描述"和恐龙做朋友"时,不要急于否定,可采用"肯定+引导"话术:"你的想象力真丰富!不过如果是真实发生的事情,我们该怎么证明呢?"

-

社交型谎言干预:发现孩子为融入群体而吹嘘时,可通过心理剧形式,分别扮演"说实话被嘲笑"和"说谎被揭穿"两种场景,引导其体会不同选择带来的心理压力。

-

习惯性说谎矫正:对于已形成说谎习惯的儿童,可引入"诚信存折"制度,每天记录真实表达的经历,积累到一定分值兑换奖励,逐步重建说真话的愉悦体验。

教育实践表明,矫正说谎行为的最佳时机出现在第一次发现后的24小时内,某跟踪研究显示,及时采用科学干预的孩子,3个月内说谎频率下降76%,而采取粗暴惩罚的对照组仅下降19%,这提醒我们:孩子的每个谎言都是递交给成年人的特殊信函,里面封装着未被满足的心理需求与亟待引导的成长困惑。

当家长能以解码代替责难,用建设性方案替代情绪化反应时,说谎行为就会转化为珍贵的教育契机,正如儿童心理学家皮亚杰所言:"每个偏差行为背后,都藏着通向健全人格的秘径。"唯有真正理解谎言之下的心灵密码,我们才能帮助孩子搭建起连接真实世界的诚信之桥。