凌晨两点,邻居家又传来摔门声,透过窗帘缝隙,我看到张姐的儿子小杰头也不回地冲进夜色,这个月第三次离家出走,这样的场景正在无数中国家庭上演:曾经温顺的儿子突然变得像刺猬,顶嘴、逃学、沉迷游戏,父母稍加管教就剑拔弩张,某教育研究院2023年的调查报告显示,14-18岁男孩家庭中,86%的家长正经历着不同程度的亲子对抗。

叛逆的本质:被误读的成长宣言

当我们把孩子的叛逆视作洪水猛兽时,往往忽略了这是青春期心理发展的必然轨迹,美国心理学家埃里克森的心理社会发展理论指出,12-18岁是"自我同一性"形成的关键期,男孩们通过挑战权威来确认自我存在,就像雏鸟必须撞击蛋壳才能获得新生。

大脑神经科学的最新研究揭示了这个阶段的特殊性,青少年的前额叶皮层尚未完全发育,这个负责理性决策的脑区要到25岁左右才能成熟,杏仁核(情绪中枢)的活跃度却是成年人的两倍,这种生理构造决定了他们容易情绪化,就像驾驶没有刹车的跑车。

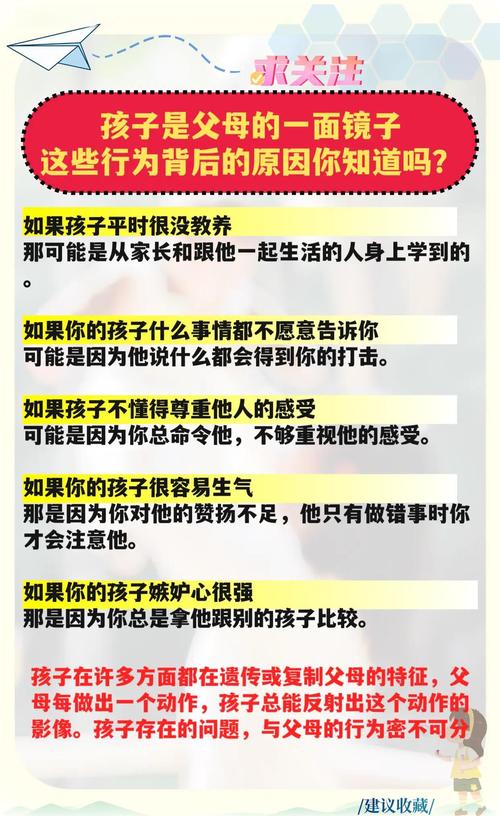

我接触过最典型的案例是高二学生小林,当父亲没收他的手机时,这个身高180cm的男孩失控地将书桌掀翻,但深入沟通后发现,他真正愤怒的不是手机被收,而是父亲总用"我像你这么大时"的说教否定他的全部感受。

家长的三重认知陷阱

-

压制对抗的恶性循环 "再顶嘴就别进这个家门!"这种威胁式教育如同火上浇油,心理学中的"罗密欧与朱丽叶效应"表明,高压管制只会强化孩子的反抗欲望,就像抓住风筝线拼命拉扯,结果只能是断线坠毁。

-

放任自流的温柔陷阱 李女士的案例令人警醒,她信奉"树大自然直",对儿子昼夜颠倒玩游戏不闻不问,三个月后,孩子出现社交恐惧和暴力倾向,适度放手不等于放弃监护,就像园丁不会任幼苗自生自灭。

-

物质补偿的情感荒漠化 王总用最新款球鞋和游戏机弥补缺席的亲子时光,结果儿子在作文里写道:"我的爸爸是ATM机",物质堆砌的情感替代品,终究筑不起心灵的桥梁。

教育突围战的三大战略

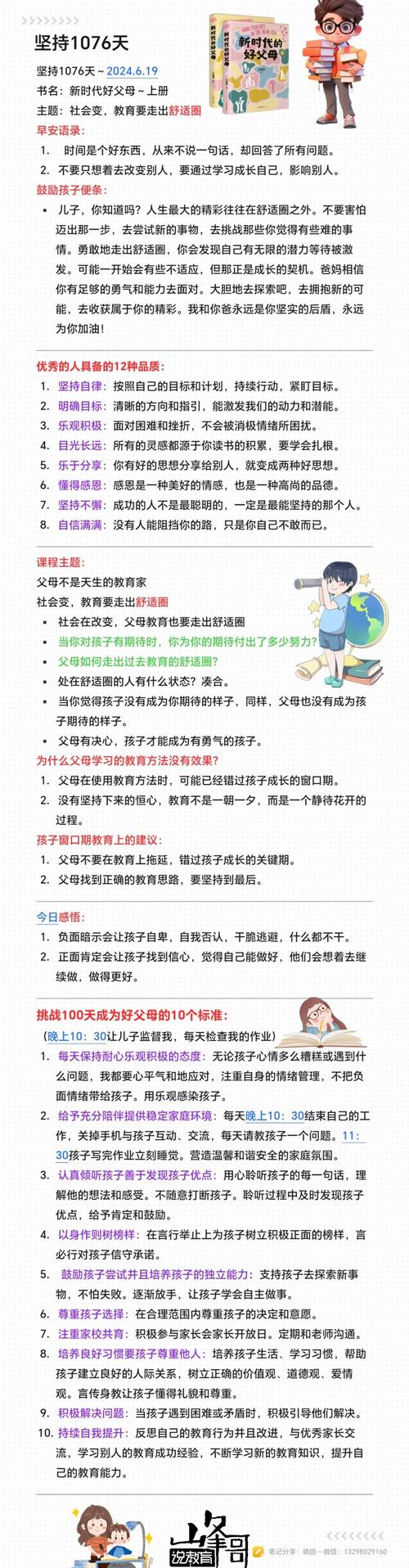

第一战线:重建情感联结 北京某重点中学的心理咨询室记录显示,每周三下午总会出现"神秘访客"——张警官脱下制服,以父亲身份来学习亲子沟通,他从"审讯式提问"转变为"非暴力沟通",用"我注意到你最近常熬夜"代替"你怎么又玩手机"。

实践指南:

- 每日15分钟"纯净对话":关闭电子设备,不评判不指导

- 创设"情绪安全词":当任何一方说出"暂停",立即停止争论

- 开发共同兴趣:篮球、编程或音乐,寻找情感共鸣点

第二战线:设定弹性边界 深圳某家庭推行的"三色预警制度"值得借鉴,绿色区域(按时作息)自主管理,黄色区域(游戏时长)协商约定,红色区域(抽烟酗酒)绝对禁止,配合"家庭议会"制度,让孩子参与规则制定。

具体操作:

- 召开家庭会议,用SWOT分析法探讨行为后果

- 签订书面协议,明确奖惩措施(如完成目标兑换露营旅行)

- 设置"缓冲期",允许每月1次豁免权

第三战线:培育自主决策能力 杭州陈爸爸的"渐进式放权计划"效果显著,他让初三的儿子从管理月度零花钱开始,逐步参与假期规划、选科决策,两年后,这个曾经逃学的男孩拿到了全国商业模拟赛冠军。

能力培养阶梯:

- 12-14岁:时间管理、零花钱支配

- 15-16岁:学业规划、兴趣发展

- 17-18岁:人生目标、价值体系建立

特殊战役的应对策略

网络沉迷攻坚战 面对日均游戏6小时的周同学,我们采用"沉浸式体验法",让他连续48小时玩游戏,记录每小时的愉悦度曲线,第四个小时开始,快乐值断崖式下跌,这种自我觉察比说教更有效。

暴力倾向阻击战 当出现肢体冲突时,必须立即划定底线,可采用"三步隔离法":① 冷静期(各自独立空间) ② 责任认定(书面陈述事件经过) ③ 修复仪式(共同完成某项任务)

学业荒废反击战 对厌学严重的小吴,我们设计了"职业体验周",在汽修厂实习三天后,他主动要求返校:"拧螺丝比做数学题难多了。"这种具象化的生活教育往往能唤醒内在动力。

致正在渡劫的家长们

这场青春期的风暴,本质上是生命力的井喷,那些顶撞的背后,藏着对独立的渴望;那些冷漠的面具下,裹着怕被否定的脆弱,孩子的叛逆不是针对父母,而是成长本身必须经历的阵痛。

作为从业20年的教育工作者,我始终相信:没有错误的幼苗,只有不匹配的培育方式,当我们用理解代替指责,用引导替代控制,叛逆期的惊涛骇浪终将化作托举生命的洋流,此刻您感受到的焦虑与困惑,恰是亲子关系破茧重生的前奏。

(全文共1578字)