在家庭教育中,错误是孩子成长路上的重要路标,著名心理学家皮亚杰的研究表明,儿童通过试错建立认知结构,每一次错误都蕴含着突破现有能力边界的契机,面对孩子犯错,父母的教育方式将直接影响其性格塑造与问题解决能力的培养,本文从儿童发展心理学角度,结合教育实践案例,为父母提供七项科学引导策略。

保持情绪稳定,营造安全沟通场域 当孩子打翻牛奶、弄坏物品或与同伴发生冲突时,父母首先要做的是稳定自身情绪,哈佛大学情绪管理实验室研究发现,父母在情绪激动时进行的教育,60%会转化为对孩子的负面心理暗示,建议采取"三步冷静法":深呼吸三次,默数10秒,用中性语言描述事件本身。"我看到牛奶洒在地板上了",而非"你怎么总是这么不小心"。

案例:8岁的小明在端汤时失手打翻,父亲立即蹲下与他平视:"汤碗有点滑对吗?我们一起想想怎么处理更安全。"这种回应方式让孩子感受到错误可以被修正,而非不可饶恕的罪过。

倾听优先,建立双向对话机制 美国儿童心理学会建议采用"3W倾听法则":What(发生了什么)、Why(为什么发生)、How(你的感受如何),当孩子在学校打架被请家长,不要急于训斥,应先询问:"能告诉我当时的情况吗?"通过开放式提问,往往能发现表象背后的深层原因,调查显示,72%的儿童攻击行为源于恐惧或误解。

案例:12岁女生小雨抓伤同学手臂,母亲通过倾听发现女儿因体型被长期嘲笑而采取过激防卫,在疏导情绪后,共同探讨了更合适的应对方式。

引导自我反思,培养批判性思维 新加坡教育部推行的"问题导向教学法"值得借鉴,当孩子出现行为偏差时,通过递进式提问引导自主思考:"这个行为可能带来什么后果?""如果重新选择会怎么做?"13岁男孩小杰偷拿商店玩具,父亲没有直接批评,而是问:"你觉得店主发现后会有什么感受?"这种引导使孩子主动提出道歉赔偿方案。

树立正确的错误认知范式 神经科学研究显示,人类大脑前额叶要到25岁才完全成熟,这意味着儿童青少年的判断力存在生理局限,父母应传递"错误是学习机会"的理念,可制作"成长错误记录本",定期与孩子回顾:哪些错误带来新认知?哪些应对方式值得改进?这种可视化记录能将负面经历转化为积极经验。

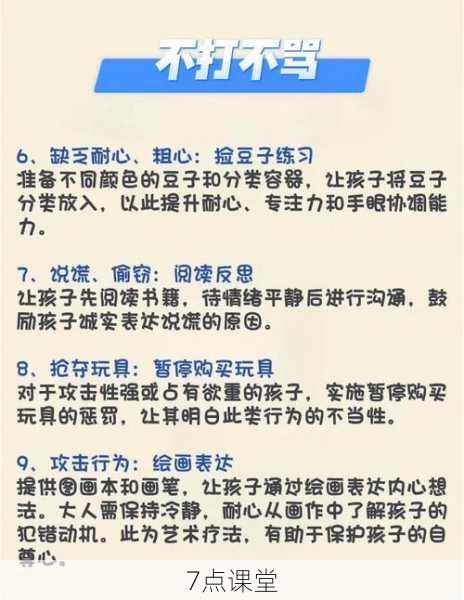

实施适度的教育性惩戒 惩戒的核心应是建立行为认知,而非制造痛苦,建议采用"自然结果法":不写作业就承担老师批评,损坏物品用零用钱赔偿,对7岁以下儿童可采用"计时冷静"(Time-in),即在父母陪伴下进行情绪平复,切记避免当众训斥,维护孩子的尊严感。

案例:5岁朵朵在超市哭闹要玩具,妈妈带她到安静角落:"我知道你很想要,但今天我们只能买清单上的物品,你可以选择继续哭,或者平静后我们一起完成采购。"既设定了界限,又给予选择空间。

及时强化正向行为 当孩子主动承认错误或尝试弥补时,要立即给予具体化肯定,心理学中的"强化理论"表明,描述性赞赏比笼统表扬更有效,可以说:"妈妈注意到你主动整理了弄乱的房间,这种负责任的态度值得肯定。"定期举行家庭会议,共同制定"错误修复方案",培养问题解决能力。

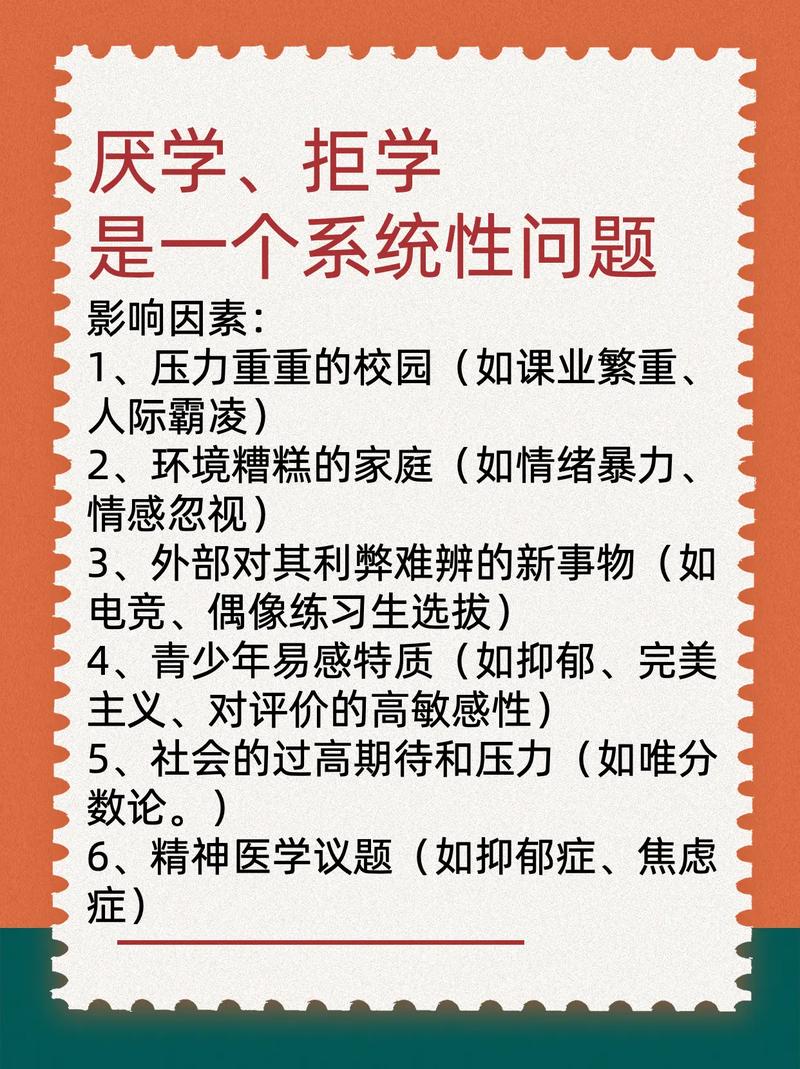

建立持续改进的支持系统 在孩子反复出现同类错误时,需要系统分析深层原因,注意力缺陷、感统失调或社交焦虑都可能导致行为问题,北京师范大学家庭教育研究中心建议采用"行为ABC记录法":记录行为前因(Antecedent)、行为本身(Behavior)、行为后果(Consequence),连续记录两周可发现潜在规律。

案例:10岁男孩反复忘记带作业,父母通过记录发现他总是临睡前匆忙整理书包,遂共同制定"作业三检流程":晚餐前完成、家长签字前检查、睡前二次确认,配合奖励贴纸制度,三周后行为得到改善。

教育学家蒙台梭利曾说:"儿童是成人之父。"每个错误背后都隐藏着成长密码,智慧的父母懂得将错误转化为教育资源,用理解代替指责,用引导替代惩罚,当孩子从错误中获得的是经验而非羞辱,他们就能发展出健康的自我认知与抗挫折能力,这正是家庭教育的终极目标——培养能够自我修正、持续成长的独立个体。