夏日的午后,王女士无意间瞥见女儿手机屏幕上闪烁的暧昧信息,当15岁的女儿坦然承认正在与高年级男生交往时,这场突如其来的对话迅速演变成家庭风暴,类似的场景正在无数中国家庭上演,统计数据显示,近五年青少年情感咨询案例中,涉及亲子情感观念冲突的比例上升了37%,这场代际观念的碰撞,折射出当代中国家庭教育面临的深层挑战。

代际冲突背后的观念断层

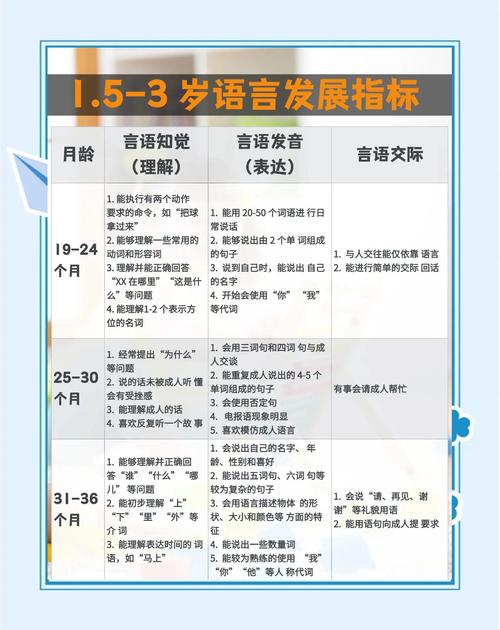

代际情感认知差异源于多重社会变迁,成长于物质匮乏年代的父母,普遍将"早恋"视为影响学业的洪水猛兽;而Z世代青少年成长于信息爆炸时代,网络社交平台日均使用时长达4.2小时,情感启蒙年龄较父辈提前了3-5年,这种认知时差在具体案例中具象化为:父母强调现实条件匹配,子女更看重情感共鸣;长辈关注未来规划,年轻人享受当下体验。

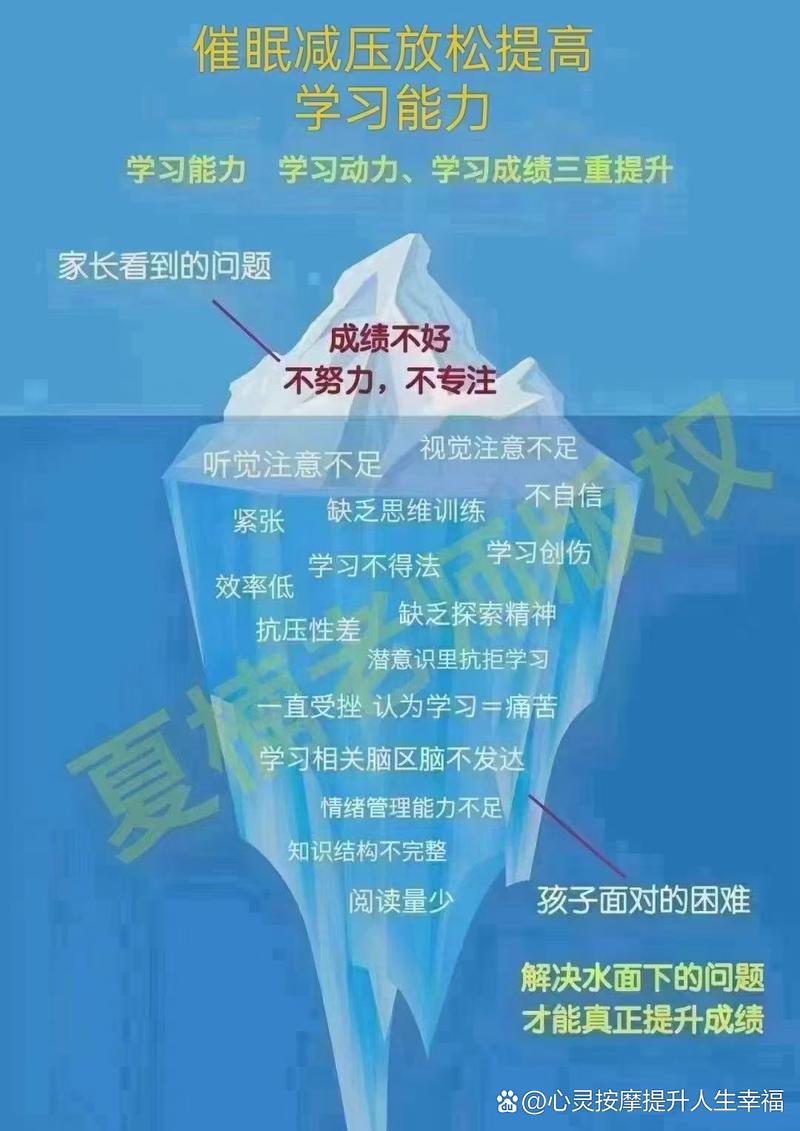

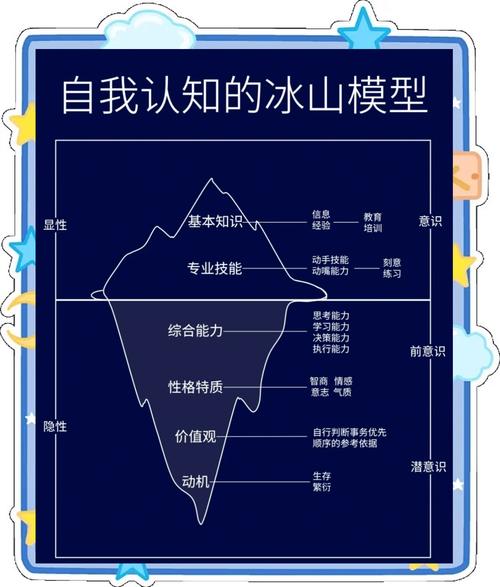

心理学研究显示,青少年在12-18岁进入"心理离乳期",其情感选择实质是自我认同的重要构成,著名发展心理学家埃里克森指出,这个阶段个体通过建立亲密关系确认自我价值,当父母简单否定子女的情感选择时,往往触发逆火效应——某重点中学的跟踪调查表明,粗暴干预反而使68%的青少年关系持续期延长40%。

传统教育模式的现实困境

权威式管教在数字时代遭遇严峻挑战,北京师范大学家庭教育研究中心2022年的调查显示,采用强制手段干预青少年恋情的家庭,亲子关系恶化率达79%,且有31%的子女因此产生社交退缩,更值得警惕的是,38%的受访青少年表示会采取更隐蔽的交往方式。

情感教育的集体失语现象尤为突出,多数家庭存在"成绩单沟通"惯性,日常对话中涉及情感话题的占比不足5%,当子女突然面临情感抉择时,父母往往缺乏必要的沟通技巧和知识储备,上海某心理咨询机构案例显示,76%的情感冲突家庭存在长期情感教育缺位。

重构亲子沟通的实践路径

建立信任基础需要系统性工程,每周固定2-3小时的"无目的对话时间",通过分享父母青春故事消解对立情绪,杭州某示范性家长工作坊实践表明,采用"三明治沟通法"(肯定-建议-鼓励)的家庭,子女主动沟通意愿提升4倍。

沟通方式的革新至关重要,将"绝对禁止"转换为"共同探讨",用"我观察到...我担心..."代替质问句式。"妈妈注意到你这段时间常熬夜聊天,担心会影响身体和学习节奏,我们可以聊聊你的时间规划吗?"这种表达方式使子女抵触情绪降低57%。

边界设定需要智慧,与子女共同制定"情感公约",包括学业底线、安全守则、财务原则等具体条款,成都某重点中学推行的"家庭议事会"制度显示,参与制定规则的学生违约率仅为强制规定群体的1/3。

家庭作为永恒的情感后盾

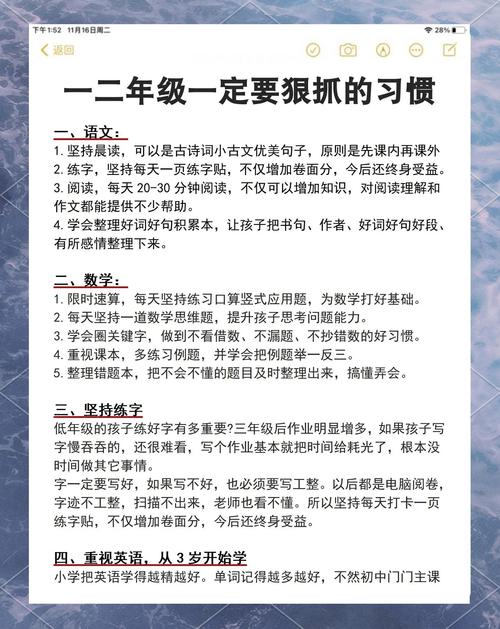

培养独立情感判断力是根本目标,通过影视剧讨论、书籍共读等方式,潜移默化传递健康关系认知,清华大学附属中学的情感教育课采用案例分析法,使学生识别控制型关系的准确率提升至82%。

建立支持系统比简单反对更有效,邀请子女信任的导师、亲属组成"智囊团",某教育实验项目数据显示,这种多维支持体系使青少年主动寻求指导的比例达91%,当危机真正来临,事先建立的信任通道将成为最重要的安全网。

情感教育本质是生命教育的重要组成部分,北京某知名心理咨询师跟踪200个家庭10年的研究发现,青春期经历过良性情感沟通的个体,成年后亲密关系满意度高出平均值42%,这场代际观念的碰撞,终将指向共同的成长:父母学会放下绝对掌控,子女理解责任分量,当家庭成为情感探索的安全试验场,那些年轻的心跳终将在试错与调整中,找到属于自己的成长韵律。

站在时代裂变的交叉点,我们需要以更开放的胸襟重构亲子对话,教育的终极目的不是塑造顺从的复制品,而是培养具有独立人格的思考者,当女儿带着困惑归来时,那个始终亮着灯的客厅,那些准备好的倾听而非训诫,才是家庭教育最温暖的底色。