在南方某市小学门口,一位父亲当众扇了孩子两巴掌,孩子因不愿参加课外班将书包扔进水沟,围观家长举着手机拍摄的视频在家长群引发激烈讨论,有人留言"该打!现在不管以后更管不住",也有人质问"这是教育还是暴力?",这个场景折射出中国家庭教育中持续存在的争议:面对孩子的不服从,体罚究竟该不该存在?

传统教育观中的体罚基因

"棍棒底下出孝子"的俗语流传千年,反映出农耕文明时代的教育逻辑,在物质匮乏、家族伦理至上的社会结构中,体罚是维护权威最高效的方式,明代理学家吕坤在《呻吟语》中直言:"教子七分严,三分慈",将体罚视为必要的教育手段。

这种观念在当代仍具影响力,中国青少年研究中心2020年调查显示,34.7%的家长承认在过去一年中使用过体罚,农村地区比例高达41.2%,在县城某小学的家长座谈会上,一位爷爷的话颇具代表性:"我儿子小时候挨打最多,现在却是兄妹里最孝顺的"。

现代心理学揭开的体罚真相

哈佛大学儿童发展中心追踪研究显示,频繁体罚会改变儿童大脑前额叶皮质结构,这个负责情绪调节的区域在受虐儿童中会出现灰质减少,导致成年后冲动控制能力下降30%,北京师范大学发展心理学实验室的对照实验更发现,经常挨打的孩子在"棉花糖测试"中等待耐心比同龄人少2.3分钟。

广州某心理咨询机构案例档案里记录着这样的故事:14岁的抑郁症患者小林,每当听到钥匙开门声就会发抖,他的创伤源于7岁时因打碎花瓶被父亲用皮带抽打,这种恐惧最终演变为创伤后应激障碍,美国儿科学会2018年已明确将体罚列为"毒性压力源",可能引发焦虑、攻击性增强等9种心理问题。

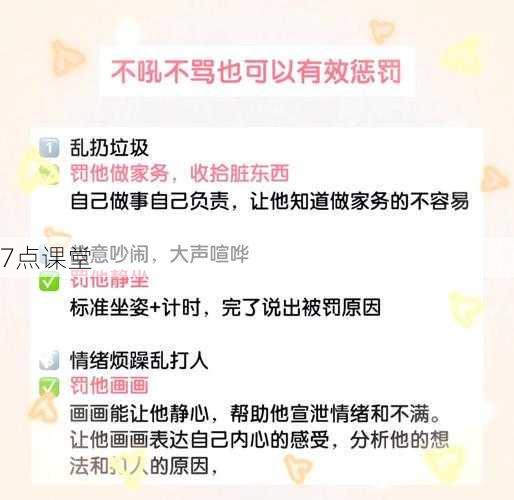

替代性教育策略的实践探索

在深圳某国际学校,教师采用"积极行为支持系统"收效显著,当学生出现不当行为时,教师会引导其到"冷静角"进行情绪调节,同时使用"行为选择卡"帮助孩子理解不同行为后果,该校跟踪数据显示,采用该方法后课堂冲突事件减少67%。

上海家庭教育指导师王敏分享的成功案例中,8岁的浩浩曾因写作业拖拉每周挨打三次,改用"番茄钟工作法"配合积分奖励后,孩子的作业效率提升40%,亲子冲突频率下降至每月不足1次,这种转变印证了蒙特梭利教育理念:儿童的不良行为往往是未被满足的发展需求的外显。

构建新型教育惩戒体系

杭州市某实验小学推行的"三级惩戒制度"值得借鉴,一级惩戒为口头提醒,二级涉及暂时隔离与行为反思,三级则启动家校联合干预,校长李芳介绍,制度实施三年来,学生严重违纪事件下降82%,家长投诉减少91%,这种分级处理方式既维护教育权威,又避免身心伤害。

日本2000年修订《儿童虐待防止法》后,学校体罚率从37%降至4%,韩国2010年禁止校内体罚后,校园暴力举报量反而下降23%,这些国际经验表明,明确的法律界定能有效规范教育惩戒行为,我国2021年实施的《家庭教育促进法》虽未直接禁止体罚,但强调"尊重未成年人人格尊严"的条款已释放明确信号。

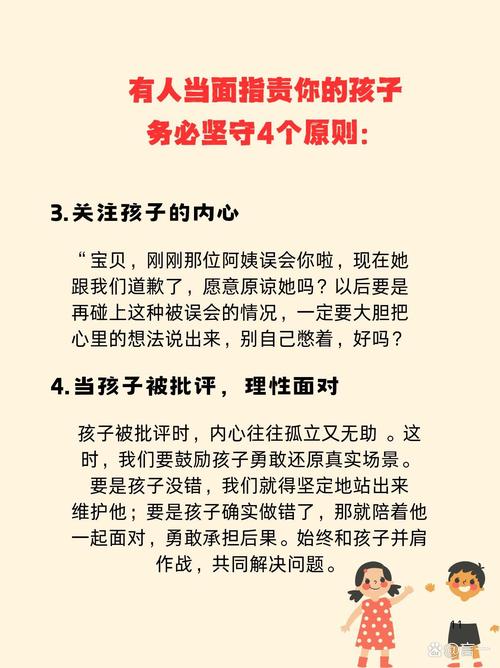

北京中关村某科技公司高管张先生的教育转变颇具启示,曾经信奉"黄金条子出好人"的他,在参加亲子工作坊后改用"情感引导法",如今面对12岁儿子顶嘴时,他会说:"我理解你现在很生气,我们可以先冷静五分钟再讨论。"这种转变背后,是现代教育理念从"权力压制"到"平等对话"的质的飞跃。

教育惩戒的边界不应是皮肤表面的红肿,而应是心灵成长的刻度,当孩子抬头看见的不再是扬起的巴掌,而是伸出的手掌,或许我们才能真正培养出既守规则又有主见的新生代,毕竟,教育的终极目的不是制造顺从的绵羊,而是唤醒独立思考的灵魂。