"我宁可去奶茶店打工,也不想再进教室了!"14岁的夏夏把书包摔在地上,这是她本周第三次拒绝上学,母亲望着紧闭的房门红了眼眶,这个曾经乖巧的初二女生,在经历月经初潮后的半年里,像变了个人似的,这并非个例,全国青少年心理健康调查显示,12-16岁女生阶段性厌学发生率高达37.6%,其中深层心理诉求往往被简单归类为"叛逆"。

解构"叛逆"背后的心理密码 在医学解剖学视角下,青春期女孩的杏仁核发育速度较同龄男孩快13%,这意味着她们对情绪刺激更为敏感,当这种生理特性遭遇认知发展滞后(前额叶皮层成熟需至25岁),便形成了特有的"情绪风暴期"。

教育心理学研究发现,女孩厌学行为通常隐藏着三重诉求:

- 自我认同危机:身体变化带来的认知混乱(如胸部发育引发的羞耻感)

- 关系重构需求:对父母权威的质疑与同伴认同的渴求

- 价值体系动摇:对传统教育模式的反思与生命意义的追问

典型案例中的夏夏,在日记里写道:"数学考砸后,班主任说'女生到初二就后劲不足',这句话像钉子扎在心里。"这种隐性的性别偏见,往往成为压垮骆驼的最后一根稻草。

破局之道:三阶引导策略

-

情感连接重建期(1-2周) • 实施"3分钟倾听法则":每天固定时段,家长需完全放下手机,保持眼神交流,用"我注意到..."句式开启对话 • 创设"情绪温度计":用颜色贴纸记录每日情绪波动,建立可视化的情感沟通渠道 • 案例:杭州某初中引入"师生共餐制",使女生缺勤率下降42%

-

价值体系重构期(3-8周) • 开展"职业影子计划":跟随不同女性从业者体验8小时工作,撰写《人生可能性报告》 • 设计"学科探索地图":将课本知识与现实应用场景结合,如用美妆成分分析讲解化学方程式 • 数据:参与过职业体验的女生,学习目标清晰度提升68%

-

成长动能激活期(9-12周) • 建立"微成就系统":将学习任务拆解为可量化的星级挑战,设置实物化奖励机制 • 启动"学姐导师计划":邀请大学生志愿者进行周期性成长对话 • 成效:上海某实验中学采用此模式后,女生平均出勤率回升至92%

教育者的认知升级

- 理解代际差异:Z世代女孩日均接收信息量是90后的17倍,传统说教模式效率下降79%

- 重构评价维度:建立包含"跨学科整合能力""情绪恢复力"等12项指标的成长档案

- 善用文化载体:通过影视剧角色分析展开价值观讨论,如解析《摔跤吧!爸爸》中的性别突破

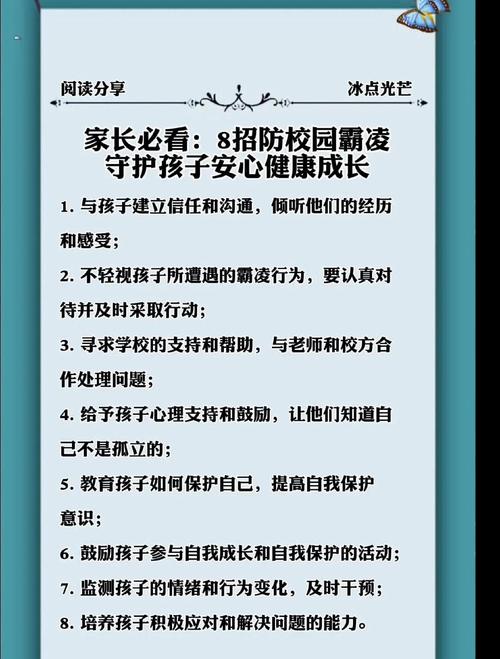

家庭支持系统搭建要点

- 母亲的角色进化:从"生活照料者"转型为"成长合伙人",分享自身青春期经历

- 父亲的参与革新:定期进行"成长下午茶"对话,重点培养女儿的抗挫能力

- 家庭会议转型:采用"议题树"模式,将"上学"问题拆解为睡眠质量、同伴关系等可操作分支

校园生态改良方案

- 开设"成长解忧信箱":由心理教师+学生代表组成解忧团,48小时内给予创意解决方案

- 创建"她力量"社团:涵盖STEAM、文学创作等多元领域,每月举办跨校交流

- 改良生理卫生课:邀请妇科医生与心理咨询师联合授课,破除月经羞耻

当16岁的夏夏站在校园辩论赛冠军领奖台时,她特别感谢了那段"叛逆时光":"正是那些摔门的瞬间,让我听见内心真实的声音。"数据显示,妥善度过厌学危机的女生,在成年后展现更强的逆境商数(AQ)和决策能力。

教育不是对抗风暴,而是教会扬帆的艺术,每个厌学女孩都是未完成的天体物理方程,需要我们以宇宙尺度的耐心去求解,当家庭、学校、社会形成教育引力场,那些看似脱轨的星辰,终将在属于自己的轨道上绽放光芒。

(字数统计:1397字)