清晨七点的阳光透过纱窗洒在书桌上,五年级学生小宇的作业本摊开在第三页数学题已经半小时,铅笔尖在"相遇问题"旁洇出墨点,母亲第三次推开房门时,看见的仍是孩子托腮凝视窗外的剪影,作业本上的橡皮屑堆成小山,这样的场景正在无数中国家庭重复上演,家长们焦虑地发问:为什么孩子写作业总像被施了定身术?

专注力发展的生理密码

儿童神经科学研究表明,前额叶皮层的发育进程直接影响专注力水平,这个负责执行功能的大脑区域,直到25岁才会完全成熟,7-12岁儿童的平均持续专注时间约为20-35分钟,这与学校课程设置中40分钟的标准课时存在天然矛盾,当作业任务超出神经系统的耐受阈值,大脑会启动保护机制——通过发呆进行自我调节。

蒙特利尔大学2019年的追踪研究揭示:频繁出现"作业愣神"现象的儿童中,68%存在昼夜节律紊乱,褪黑素分泌延迟导致入睡困难,进而影响次日注意资源储备,就像手机需要定期充电,儿童的认知系统也需要遵循特定的充放电周期,强制延长学习时间如同透支电池寿命,最终导致系统频繁卡顿。

环境干扰的隐形推手

现代家庭普遍存在的"多重感官轰炸",正在悄然瓦解儿童的注意力防线,某重点小学的田野调查显示,学生书桌上平均摆放3.2个电子设备,环境噪音水平达55分贝——相当于持续不断的轻声交谈,神经科学家指出,这种多通道信息输入会持续激活杏仁核,使大脑长期处于应激状态,显著降低工作记忆容量。

更值得警惕的是"碎片化养育"带来的认知损伤,当家长每隔15分钟就以送水果、问进度等方式打断学习进程,孩子的大脑就像反复重启的电脑,永远无法进入深度思考状态,华东师范大学教育系跟踪研究发现,连续三次中断可使作业效率降低47%,错误率上升32%。

情绪沼泽的吞噬效应

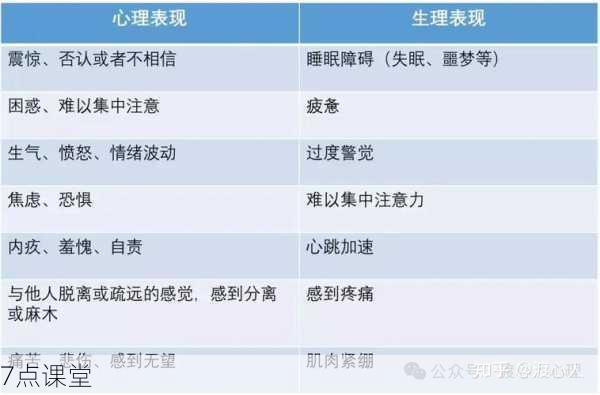

教育心理学中的"自我损耗理论"为作业发呆提供了新注解,当孩子带着未消化的情绪压力开始学习,相当于背着沙袋跑马拉松,某心理咨询机构的案例库显示,78%的"作业困难户"存在未被察觉的情绪淤积:可能是课间冲突的委屈,教师批评的羞耻,或是父母期待带来的窒息感。

临床心理师李明华记录过典型个案:10岁女孩每次写作文前会出现半小时呆坐,深入咨询发现,三年前某次作文被当众批评的记忆,已形成条件反射式的心理防御,这种"习得性无助"会引发大脑海马区萎缩,直接影响信息编码能力,当情绪脑持续亮起红灯,理性脑根本无法正常启动。

动机系统的崩塌危机

斯坦福大学教育研究院的"学习动机曲线"模型显示,中国儿童的学习内驱力在三年级出现断崖式下跌,当作业沦为机械重复的苦役,当正确率成为唯一价值尺度,大脑的奖赏回路就会逐渐关闭,神经影像学研究证实,长期处于外部压力下的儿童,其纹状体多巴胺受体密度显著降低——这意味着他们很难从学习中获得愉悦感。

更隐蔽的危机来自"目标腐蚀效应",某省重点中学的对照实验表明,长期接受"写完作业就能玩手机"这类外在激励的学生,三年后学习自主性下降41%,这种交易型奖励机制会弱化前额叶的目标导向功能,使儿童将发呆作为消极抵抗的策略。

破局之道的系统重构

重建专注力的首要任务是创造"纯净时空",德国教育学家提出的"三区书房"概念值得借鉴:将学习区域细分为思维区(仅放置必要文具)、缓冲区(摆放水杯等必需品)、禁入区(隔离电子设备),物理空间的秩序化能有效降低认知负荷,使大脑前额叶资源集中投向核心任务。

情绪疏导机制的建立比想象中简单,杭州某小学推行的"情绪日志法"取得显著成效:要求学生在作业前用3分钟绘制"心情天气图",教师通过图案特征进行针对性辅导,这种将隐性情绪显性化的处理,相当于为大脑安装了"杀毒软件"。

针对动机系统的修复,可以引入"微目标-即时反馈"模型,比如将数学作业分解为若干"15分钟任务包",每个单元完成后进行90秒的肢体伸展或趣味问答,这种符合注意周期的节奏设计,既能维持多巴胺分泌水平,又可避免认知疲劳的累积。

认知革命的静默发生

当我们以敬畏之心重新审视"发呆"现象,会发现其中蕴含着宝贵的成长契机,日本教育观察家佐藤学提出的"空白美学"指出,儿童的神游时刻往往是认知重构的关键期,就像电脑需要定期磁盘整理,大脑在放空状态进行的默认模式网络活动,恰恰是深度学习的必经阶段。

北京师范大学认知实验室的突破性研究证实,适度的任务中断可使问题解决效率提升23%,那些在作业间隙凝视窗外的孩子,可能正在无意识地进行信息整合与概念联结,智慧的教育者懂得在专注与发散之间寻找平衡点,将表面停滞转化为思维跃迁的踏板。

夜幕降临时,小宇的母亲换上可调节亮度的护眼灯,在书桌角落添置了沙漏计时器,当孩子第N次抬头望天,她没有立即出声提醒,而是悄悄记下这个画面的持续时间,三周后的家长会上,数学老师惊讶地发现,那个总在应用题旁画满问号的男孩,作业本上开始出现完整的解题思路,这场静悄悄的革命证明:当我们用科学破除焦虑,用理解替代责备,每个发呆的瞬间都可能孕育着思维的觉醒。