联合国儿童基金会2021年全球调研显示,7-15岁儿童中,34%存在不同程度的自信心不足问题,在中国家庭教育现状调查中,58.7%的家长坦言孩子常因"害怕失败"而放弃尝试新事物,这种隐性的心理危机不仅影响学业表现,更会形成制约终身发展的性格枷锁,美国心理学家埃里克森的发展理论明确指出,6-12岁是儿童形成"勤奋感"与"自我认同感"的黄金窗口期,此阶段的自信培养将奠定一生的心理韧性基础。

一、自信缺失的深层诱因:被忽视的成长陷阱

1 过度保护型教养的代价

某重点小学班主任曾记录典型案例:10岁的乐乐在手工课上拒绝动手操作,反复确认"这样剪对吗?"经家访发现,其父母长期代劳系鞋带、整理书包等基础事务,神经科学研究表明,这种替代性养育会抑制前额叶皮层的决策功能发育,导致孩子形成"习得性无助"的心理模式。

2 负向反馈的累积效应

华东师范大学跟踪研究发现,每天接收超过5次否定性评价的儿童,3个月后问题解决能力下降42%,诸如"别人都能做到,你怎么不行"的比较式指责,会激活杏仁核的威胁反应机制,形成条件反射式的自我怀疑。

3 虚拟世界的认知错位

抖音、小红书等平台制造的"完美儿童"形象,使现实中的孩子产生认知失调,某初中生心理辅导案例显示,频繁接触网红视频的青少年,自我满意度比对照组低31%,这种数字时代的参照系异化正在重塑儿童的自我评价体系。

二、重建自信的四大支柱:从理论到实践

1 能力感培养的阶梯模型

微成功体验设计:将复杂任务拆解为可完成的5-7个步骤,如学骑自行车先练平衡再练踏板

成长型反馈技术:用"我看到你整理了三次笔记"替代"你真努力"的模糊表扬

胜任感银行:建立"成功储蓄罐",每天记录3件完成事项(哪怕只是系对鞋带)

斯坦福大学Dweck教授团队实验证明,持续6周的阶梯训练能使儿童抗挫折能力提升68%。

2 情绪容错机制的构建

日本"失败教育"实践值得借鉴:

- 每月设立"搞砸日",全家分享失败经历

- 制作"错误宝典",用漫画记录犯错过程

- 开展"反脆弱训练",如故意打翻水杯后共同讨论解决方案

东京大学跟踪数据显示,参与此类项目的儿童,1年后自主决策意愿提升2.3倍。

3 优势雷达的精准激活

采用多元智能测评工具(如MIDAS儿童版),识别孩子的隐性优势,案例显示,被判定为"注意力缺陷"的男孩,经测评发现其自然观察智能位列前5%,转型自然科普创作后成为校刊明星作者。

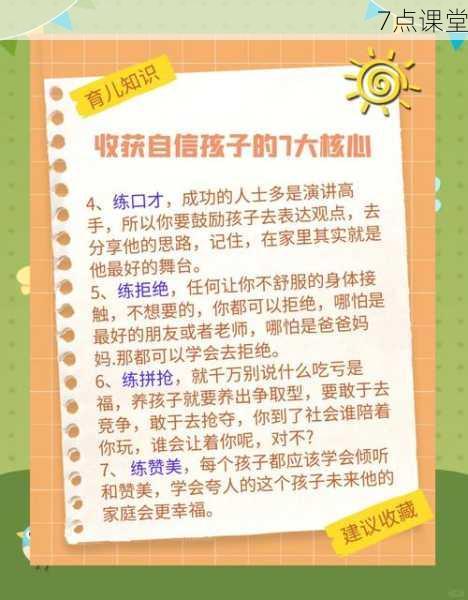

4 社会镜像的正向塑造

家庭剧场法:每周角色扮演,让孩子体验领导者的决策过程

社区导师计划:邀请不同职业人士讲述成长故事,打破单一成功认知

公益实践阶梯:从捐赠旧玩具到组织义卖会,逐步建立社会价值感

三、教育共同体的协同赋能

1 教师的"积极关注"技术

- 开发"进步可视化"系统:用雷达图替代分数排名

- 设置"学科代言人"制度:每个孩子负责特定知识点的讲解

- 创新"错误勋章"奖励机制:表彰最具启发性的错题

2 家校共育的神经科学方案

- 同步实施"5:1积极沟通法":每句指导搭配5句正向反馈

- 共读《成长型思维训练手册》,每月举办教养策略研讨会

- 运用生物反馈仪监测压力值,科学设计挑战难度

3 社会支持系统的重构

- 企业开发"儿童能力护照"认证体系

- 社区创建"混龄成长合作社"

- 媒体设立"平凡闪耀者"专栏

四、警惕自信培养的三大误区

1、虚假赞美陷阱:空洞的"你真棒"反而降低自我认知准确性

2、压力代偿误区:用兴趣班填满日程反而剥夺自主空间

3、社交透支风险:强迫外向可能诱发表演型人格

以色列教育部的"失败周"、芬兰学校的"自我认知课",这些创新实践揭示:真正的自信源于对不完美的接纳,来自持续解决问题的真实体验,当我们用科学的教养框架替代本能式的焦虑反应,用成长型生态取代竞争性评价,每个孩子都能找到属于自己的生命支点,正如儿童心理学家皮亚杰所言:"教育的终极目标,是培养能发明新世界的人。"而这份发明的勇气,正始于童年时期扎根心底的自信力。