### 当理性遭遇风暴:理解叛逆的本质

在某个闷热的午后,王女士发现刚上初二的儿子把校服裤剪成破洞款式,这个场景像一记重锤敲醒了无数家长:14岁孩子的叛逆期不是简单的"不听话",而是一场关乎人格重构的成长革命,神经科学研究显示,青春期大脑前额叶皮层正处于"施工期",负责理性决策的脑区尚未成熟,而情绪中枢杏仁核却异常活跃,这种生理特征造就了青少年特有的"高敏感低控制"状态——他们像揣着炸药包的哲学家,既渴望独立又需要指引。

### 第一策略:建立平等对话的黄金法则

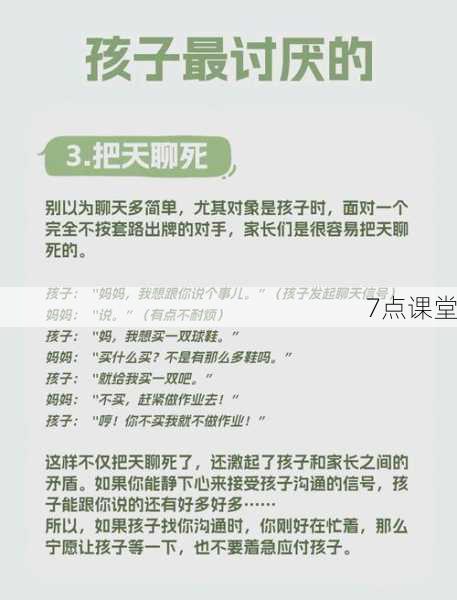

传统家长权威模式在14岁孩子面前往往适得其反,当父亲老张发现女儿偷偷纹身时,他没有怒吼,而是卷起袖子露出年轻时的刺青:"我19岁那年选了和你完全不同的图案..."这个开场白让剑拔弩张的气氛瞬间瓦解,认知心理学中的"自我暴露效应"表明,适度分享自身经历能快速拉近心理距离,建议家长调整沟通姿态:坐下时保持视线平齐,对话前深呼吸三次,用"我注意到..."替代"你应该...",将质问式"为什么"转化为探索式"发生了什么"。

### 第二策略:情绪解码器的正确用法

当孩子摔门而出时,家长常陷入"灭火队员"的角色误区,14岁的脑神经具有独特的情绪解码系统:他们对负面表情的识别准确率比成人高30%,却只能处理字面意思的40%,李妈妈发现,当儿子怒吼"别管我"时,用平静的语气回应"你现在需要空间,我就在隔壁"比追问原因更有效,建议建立"情绪温度计"机制:制作0-10分的情绪量表卡,允许孩子通过数字表达当下状态,当数值超过7分时自动启动"冷静协议"。

### 第三策略:重塑沟通场景的魔法时刻

心理咨询师张老师曾跟踪记录50个叛逆期家庭,发现75%的有效沟通发生在非正式场景,尝试把餐桌变成"无评价区",在接送途中播放孩子喜欢的音乐,周末登山时自然开启话题,神经语言学证实,并肩行走时的对话接受度比面对面提高60%,某位父亲通过在车库和孩子一起组装模型,意外打开了封闭三个月的心门——机械的触感消解了对话的压迫感。

### 第四策略:化解冲突的STOP技术

面对激烈对抗时,家长需要STOP应急方案:Stop(暂停动作)、Take breath(三次腹式呼吸)、Observe(观察身体反应)、Proceed(平和回应),14岁的小林在争执中摔碎水杯后,母亲没有立即指责,而是递上扫帚:"先处理碎片,我们十分钟后再谈。"这个缓冲期让皮质醇水平下降50%,为理性回归创造可能,冲突后记得启动"关系修复仪式",可以是共同做顿晚餐,或是写封不追究对错的和解信。

### 第五策略:构建价值同盟的秘密通道

资深教师陈老师发现,善用"第三空间"能突破沟通壁垒,当14岁游戏少年对父母的说教充耳不闻时,邀请他崇拜的电竞选手(线上讲座)分享时间管理经验,效果远超百次说教,同理,通过纪录片、人物传记等媒介进行价值引导,既能避免正面冲突,又能植入成长理念,每月设立"家庭成长影单",看完《风雨哈佛路》后不必急于讨论,让种子在沉默中发芽。

### 第六策略:非暴力沟通的四步奇迹

马歇尔·卢森堡博士的NVC模型在青春期沟通中展现惊人效果,当孩子抱怨"学校糟透了",不要急于纠正,而是按"观察-感受-需要-请求"四步推进:"你最近三次提到讨厌学校(观察),听起来很沮丧(感受),是希望获得更多自主权吗(需要)?周末我们可以聊聊调整学习方式(请求)",这种结构化表达将对抗转化共情,某实验组数据显示,使用该方法后亲子冲突减少68%。

### 第七策略:重建对话桥梁的工程手册

对于已经出现沟通断层的家庭,"破冰行动"需要分阶段实施,首先通过纸条、短信等低压力方式重启联系,内容限于生活关怀("厨房有炖汤"),然后建立"十分钟法则":每天专注倾听十分钟,期间不评判不打断,最后引入"成长合伙人"机制,把学习目标转化为共同项目,比如家长考取某个证书,孩子攻克学科难点,在互助中重建信任。

### 静待花开:叛逆期的馈赠

日本脑科学家茂木健一郎指出,青春期叛逆是大脑进化的必要代价,那些敢于质疑权威的孩子,25岁后展现创新思维的概率高出42%,当我们用理解代替镇压,用智慧化解对抗,14岁的风暴期终将沉淀为独立人格的基石,每个摔门而出的身影,都在用笨拙的方式练习长大;每次看似荒唐的反抗,都是通向成熟的重要彩排,耐心种下沟通的种子,终将在某个不经意的清晨,收获成长的惊喜。