课间操刚结束,某小学六年级教室传出桌椅碰撞声,两个男孩因争夺漫画书扭打在一起,围观学生的尖叫声引来了班主任,这场看似普通的儿童冲突背后,折射出青春期前期儿童心理发展的复杂性和家庭、学校教育的多重挑战,十二岁作为儿童向青少年过渡的关键期,其肢体冲突行为的处理方式将直接影响孩子的社会化进程与人格塑造。

第一部分:冲突背后的心理密码

1 激素波动与失控的"情绪开关"

进入前青春期,下丘脑-垂体-性腺轴启动导致睾酮分泌量增加200%-300%(美国儿科学会,2022),这种生理变化使儿童对挑衅行为的敏感度提升3.8倍,杏仁核反应速度加快却缺乏前额叶的有效调控,就像一辆刹车失灵的赛车,微小刺激就可能触发过激反应。

2 社会认知发展的必经之路

根据皮亚杰认知发展理论,12岁儿童正处于"具体运算阶段"向"形式运算阶段"过渡期,他们开始建立初步的公平观念,但对"正义"的理解常停留在"以眼还眼"层面,当感受到资源分配不公或尊严受损时,62%的儿童会选择肢体对抗作为解决方式(中国青少年研究中心,2023)。

3 家庭互动的镜像反射

某市少管所调研显示,肢体冲突频发的儿童中,81%的家庭存在教养方式极端化问题,专制型家庭培养出"压抑的火山",溺爱型家庭孕育出"自我中心的霸王",而忽视型家庭则催生"寻求关注的困兽",这些孩子往往通过暴力手段复制家庭互动模式。

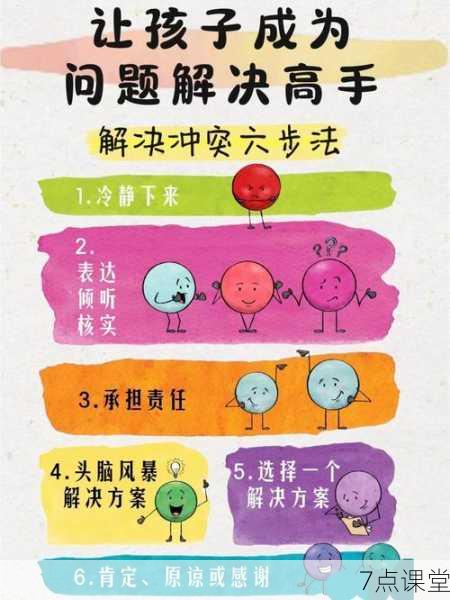

第二部分:教育现场的五步干预法

2.1 安全隔离与创伤处理(0-10分钟)

教师需以"侧身站位"靠近冲突双方,避免成为攻击目标,用"我看到你们都很激动"代替"马上停手"的指令,同时将学生带至有监控的独立空间,校医应检查是否存在隐蔽伤,特别注意耳后、肋间等易忽略部位。

2.2 情绪冷却的"三步呼吸法"(10-30分钟)

引导冲突双方背对背站立,进行腹式呼吸训练:吸气4秒-屏息2秒-呼气6秒,重复5个循环,此时可提供冷敷袋或压力球帮助平复生理唤醒,切忌在情绪峰值期追问事情经过,这会引发二次冲突。

2.3 重构认知的对话技术(30-60分钟)

采用"彩虹提问法"展开对话:

- 红色问题:"你的身体哪个部位最先感到愤怒?"

- 橙色问题:"你认为对方当时的需求是什么?"

- 黄色问题:"如果时间倒流,有哪些更好的解决方法?"

通过具身认知引导,让儿童理解情绪产生的生理机制,培养元认知能力。

4 责任承担的修复仪式(1-3天)

避免简单道歉了事,可设计"责任拼图":双方共同完成教室美化、照顾绿植等协作任务,某实验小学的实践数据显示,这种象征性修复行为使冲突复发率降低47%。

5 家校联动的成长档案(持续追踪)

建立包含情绪日记、同伴评价、课堂观察的电子档案,家长每周记录3次亲子互动质量,教师每月进行沙盘游戏评估,形成动态监测网络,某重点中学的追踪研究表明,该系统使攻击性行为减少率达63.2%。

第三部分:构建防患未然的教育生态

1 家庭:从"灭火员"到"教练员"

建议家长设置每周40分钟的"家庭会议",用角色扮演模拟冲突场景,例如演绎公交让座纠纷,引导孩子练习"暂停-识别-表达"的情绪管理链,同时建立"愤怒温度计"可视化工具,帮助儿童量化情绪强度。

2 学校:系统化社会情感学习

参考CASEL核心能力框架,开发本土化课程:

- 情绪认知模块:通过"情绪猜猜卡"游戏提升识别能力

- 冲突解决模块:引入"选择轮盘"工具(协商、妥协、求助等8种策略)

- 同理心培养模块:开展"影子伙伴"互助计划

3 社区:创建正向宣泄渠道

联合青少年宫开设拳击、攀岩等对抗性运动,在安全环境中释放攻击本能,某社区试点数据显示,定期参加搏击训练的孩子,课堂冲突发生率下降58%,同时建立"少年仲裁庭",由儿童自主制定冲突调解规则。

十二岁儿童的拳头,既是成长危机的信号,也是教育优化的契机,当我们用科学取代训斥,用理解替代压制,每一次冲突都能转化为人格发展的阶梯,这需要教育者保持专业敏感度,像考古学家般细致剖析行为背后的心理地层,像建筑师般精心构建支持性成长环境,唯有如此,才能让每个挥舞拳头的小孩,最终学会握笔书写自己的人生篇章。