清晨六点半的厨房里,李女士将精心准备的营养早餐摆上桌时,迎接她的却是儿子重重摔上的房门,这样的场景正在无数家庭重复上演:曾经粘人的孩子突然变得疏离,温和的对话演变成激烈的争吵,父母困惑于那个牵着手要糖吃的孩子,为何突然像陌生人般充满敌意?这种普遍存在的青春期亲子冲突,实则是人类个体化进程中的必然阵痛。

生理风暴中的心理重构

青春期堪称人类第二次"胚胎期",此时青少年大脑正在进行彻底的重组,哈佛大学神经科学研究中心追踪数据显示,前额叶皮质在此阶段的神经突触修剪量高达40%,这片负责理性决策的脑区,正经历着类似电脑格式化般的系统升级,与之形成鲜明对比的是,掌管情绪的杏仁核活跃度提升30%,这种生理层面的剧烈变化,直接导致青少年陷入理性控制力不足与情绪敏感度超载的双重困境。

当我们看到孩子突然情绪爆发时,实际上是他们大脑中正在上演激烈的"权力争夺战",尚未完成发育的前额叶难以有效抑制边缘系统的原始冲动,这解释了为何青少年会表现出"喜怒无常"的特征,此时父母若沿用童年期的管教方式,就如同给高速运转的处理器强行安装过时的驱动程序,必然引发系统崩溃。

心理断乳期的生存演练

发展心理学家埃里克森将青春期定义为"自我同一性确立"的关键期,这个阶段青少年需要完成从家庭附属品到独立个体的蜕变,就像雏鸟必须顶破蛋壳才能获得生存能力,英国剑桥大学长达20年的追踪研究表明,那些在青春期与父母保持适度冲突的青少年,成年后的社会适应能力普遍优于完全顺从的群体。

这种看似叛逆的行为本质上是生命本能的演练:通过否定父母权威来确认自我边界,用挑战规则来测试社会容忍度,就像小狮子通过打闹学习捕猎技巧,青少年的对抗行为实则是为独立生活做准备,当父母试图维持原有的支配地位,就相当于在破茧成蝶的瞬间强行封住茧壳,这种过度保护反而会阻碍正常的成长进程。

家庭互动模式的代际碰撞

现代教育理念与传统教养方式的冲突,在青春期这个敏感阶段尤为凸显,北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示,68%的家长仍沿用"命令-服从"的垂直沟通模式,而青少年群体中92%的人渴望建立平等对话关系,这种供需错位导致亲子间形成"情感错频"——父母觉得孩子不可理喻,孩子觉得家长专制蛮横。

更值得关注的是,数字原住民一代的认知模式已发生根本性改变,斯坦福大学认知实验室发现,Z世代处理信息的速度比父母辈快3.2倍,他们习惯多线程处理信息,更倾向通过即时反馈建立认知,当父母用线性思维的单向说教应对孩子的网状思维模式,沟通效率自然会断崖式下降。

教育焦虑催生的关系异化

上海社科院2022年发布的《家庭教育白皮书》揭示,我国父母平均每天用于学业监督的时间达4.2小时,是欧美国家的3倍,这种过度介入往往源自深层的生存焦虑:在学历通胀的时代,家长将教育投资异化为阶级保卫战,当孩子的成绩单成为家庭幸福指数晴雨表,亲子关系就不可避免地滑向功利化深渊。

更隐蔽的伤害来自情感绑架式的关心。"我为你付出这么多"的潜台词,在青少年听来却是"你的存在就是我的负担",美国临床心理学家约翰·戈特曼的研究证明,这种愧疚感导向的沟通,会使青少年产生持续的情感负债压力,最终诱发关系中的"情感高利贷"现象。

重建联结的可能性路径

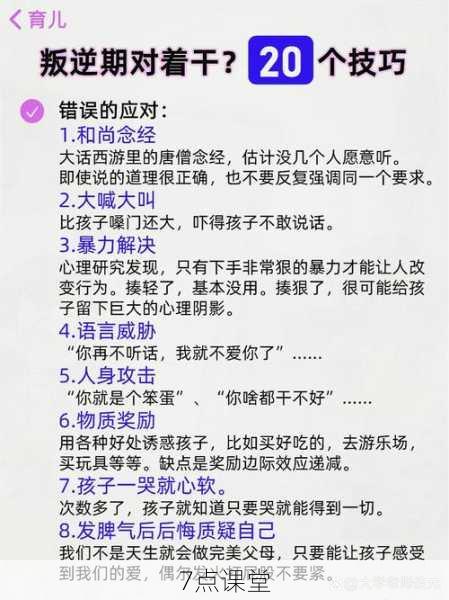

破解青春期亲子困局的关键,在于理解冲突背后的成长诉求,德国发展心理学家卡洛琳·艾尔哈特提出的"脚手架理论"指出:父母应该像建筑支架那样,既提供必要支持,又预留足够的自主空间,具体实践中可以采用"三阶段沟通法":情绪识别(我看到你最近容易烦躁)-需求确认(是不是需要更多自主权)-方案协商(我们可否重新制定手机使用规则)。

建立新型亲子关系更需要父母完成自我革新,东京大学家庭研究所建议实施"双轨成长计划":在要求孩子进步的同时,父母也需要系统学习发展心理学知识,定期进行家庭教育成效评估,当家长能够坦然接受孩子终将远离的事实,反而能创造更健康的依恋关系。

站在生命发展的长河中审视,青春期叛逆恰似春蚕蜕变的挣扎,每一次对抗都在雕刻独立的灵魂,当父母学会用发展的眼光看待冲突,曾经的"讨厌"终将显露出其珍贵本质——那是生命破土而出时的必要阵痛,是雏鹰试飞前必须经历的跌落,理解这些成长密码,或许我们就能在剑拔弩张的对抗中,看见那双渴望被理解的年轻眼睛,听见那句没说出口的"我需要你,但要以新的方式"。