神经系统的生物性差异

儿童性格形成的基础往往深植于生物学特征之中,最新神经科学研究表明,约30%的婴幼儿在出生时即表现出对陌生刺激的过度敏感,这类婴儿的杏仁核(大脑恐惧中枢)活跃度比同龄人高出40%-60%,导致他们对环境变化产生更强烈的生理反应,美国斯坦福大学儿童发展研究中心通过长达12年的追踪观察发现,具有特定基因型(如5-HTTLPR短等位基因)的儿童,在面对新环境时更容易产生退缩行为,这种与生俱来的气质特征虽不必然导致胆怯性格,但为后续发展奠定了重要的生理基础。

家庭温室效应:教养方式的双刃剑

过度保护的教养模式正在现代家庭中悄然蔓延,2023年中国家庭教育现状调查显示,67.3%的城市家庭存在不同程度的"安全焦虑",具体表现为:限制3-6岁儿童的自主探索行为(占比82.1%)、过度干预同伴交往(占比76.4%),这种"真空式保护"直接导致儿童失去试错机会,形成条件反射式的回避机制,更值得警惕的是代际传递效应——具有焦虑特质的父母,其子女出现社交退缩的概率是普通家庭的3.2倍,典型场景包括:当孩子尝试攀爬游乐设施时,父母连续发出7-12次警告;在集体活动中提前为孩子排除所有潜在风险。

镜像神经元的沉默:观察学习的缺失

儿童社会适应能力的发展本质上是观察模仿的过程,意大利帕尔马大学研究发现,缺乏足够社交示范的儿童,其镜像神经元系统的激活水平比正常儿童低34%,现实中表现为:城市独生子女家庭中,32.7%的4-6岁儿童日均有效社交时长不足1小时(WHO推荐标准为2.5小时),这种社交荒漠化环境直接导致儿童无法建立正确的风险认知框架,面对陌生情境时容易产生灾难化想象,典型案例:从未见过父母处理冲突场景的孩子,在幼儿园遇到争执时会选择躲藏而非沟通。

创伤记忆的烙印:负性经验的蝴蝶效应

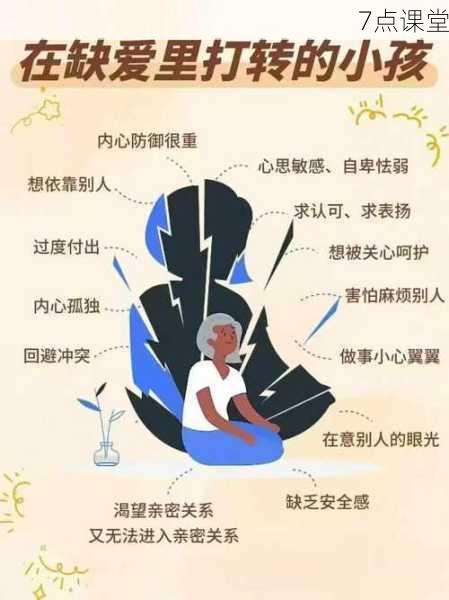

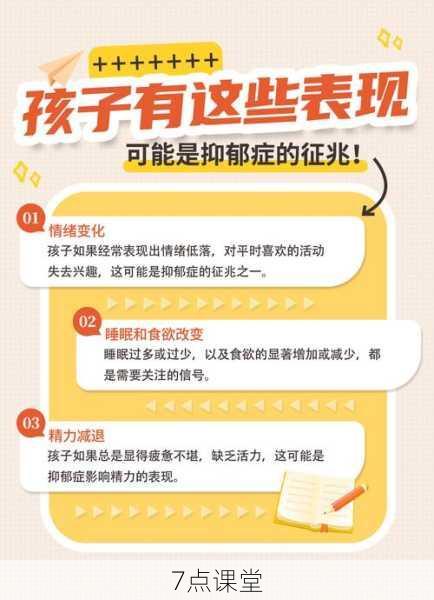

偶发事件对儿童心理的影响常被成人低估,发展心理学研究表明,3-8岁儿童对创伤事件的记忆留存率是成人的2.3倍,且具有"细节强化"特征,某临床案例显示,5岁男孩因在商场走失15分钟(后被保安寻回),后续三个月内出现选择性缄默症状,这种创伤后应激反应若未得到及时干预,可能固化为稳定的行为模式,更隐蔽的是"累积性微创伤"——持续的语言否定(如"你怎么这么没用")会使儿童自我效能感每年下降18.6%,形成习得性无助。

文化滤镜下的认知扭曲:集体无意识的塑造

传统文化中某些价值取向正在无形中强化儿童的退缩行为,东亚文化圈特有的"谨慎教育"(如"枪打出头鸟")使78.4%的学龄儿童将"不犯错"视为首要行为准则,教育现场观察发现,教师对"安静顺从"的过度褒奖(频次是鼓励冒险的5.7倍),间接导致儿童形成回避型认知策略,更值得关注的是性别刻板印象的影响:男孩被要求"勇敢"的压力反而使23.6%的男童采取假装勇敢或彻底逃避的极端应对方式。

六、信息过载时代的认知超载:数字化成长的副作用

智能设备普及带来的感官刺激超量问题正在重塑儿童的反应模式,0-6岁儿童日均屏幕接触时间达到3.8小时(超过WHO建议上限的380%),导致其现实环境中的感官阈值异常升高,神经影像学数据显示,过度接触虚拟刺激的儿童,其前额叶皮层发育滞后同龄人1.2-1.8年,直接影响风险判断能力,典型表现为:能在游戏中自如操作的儿童,面对真实社交场景时却出现肢体僵硬、语言阻滞等退行性反应。

生理发展的迷雾:被误读的成长密码

某些特定发展阶段常被误解为性格缺陷,5-7岁儿童的"二次认生期"现象(发生率61.3%)本质上是认知飞跃期的伴随反应——随着心理理论能力的发展,儿童开始意识到他人可能持有不同想法,这种认知突破反而会引发暂时的社交焦虑,感觉统合失调(城市儿童发生率32.7%)导致的动作笨拙,常常被错误归因为性格软弱,专业测评显示,经过3个月感统训练的儿童,其主动社交意愿可提升54%。

解构这些成因并非要为胆怯寻找借口,而是为科学干预提供坐标,每个数字背后都是鲜活的生命故事,每个百分比都指向具体的教育契机,当我们用显微镜观察胆怯的纹理,用望远镜展望成长的轨迹,终将发现:所谓的胆小,不过是尚未被正确解码的生命密码,理解这些成因的价值,不在于评判过去,而在于照亮未来——因为每个孩子都值得被看见,每个性格特质都需要被理解,每次成长阵痛都应当被温柔以待。