2023年教育部基础教育质量监测中心发布的报告显示,我国中学生日均有效学习时间不足课堂规定的63%,高达42%的青少年存在不同程度的厌学情绪,这个数据背后,折射出的是整个教育生态系统正在经历的深层变革与结构失衡,当我们追问"现在的孩子为什么会厌学"时,答案早已超越简单的"懒惰"或"叛逆",而是一场涉及教育理念、社会变迁和代际冲突的复杂命题。

教育目标的异化与价值迷失

在基础教育阶段,超过78%的学校仍将升学率作为核心考核指标,这种单一的评价体系催生出畸形的教育景观:某重点中学的课表显示,初三学生每周要完成36课时教学任务,外加早晚自习和周末补课,当知识传授异化为竞技训练,学习过程沦为机械重复,求知本能被功利目标取代时,厌学情绪的滋生便成为必然。

教育产业化浪潮中,教辅机构制造的焦虑正在重塑教育生态,某知名培训机构"小升初保过班"的广告语直击家长软肋:"今天少做一套题,明天落后一千名",这种人为制造的竞争恐慌,使得学习不再是探索世界的旅程,而是沦为生存竞争的筹码,当12岁的孩子说出"考不上重点初中人生就完了"时,折射出的正是教育本质的严重异化。

认知过载与学习效能悖论

北京师范大学认知神经科学实验室的研究表明,持续注意力集中时长,初中生已从十年前的40分钟降至23分钟,但与之形成鲜明对比的是,某省会城市初中生的日均作业量达到4.8小时,是教育部规定标准的2.4倍,这种认知资源与学习任务的结构性失衡,导致70%的学生产生"习得性无助"。

数字原住民一代遭遇传统教学模式的排异反应尤为明显,当Z世代青少年习惯碎片化、交互式、即时反馈的信息接收方式时,45分钟单向灌输的课堂模式正在失效,某地教育局的课堂观察报告显示,仅有31%的教师能有效运用多媒体技术,传统讲授仍占据72%的课堂时间,这种代际认知方式的错位,使得教室日益成为"注意力流失"的场所。

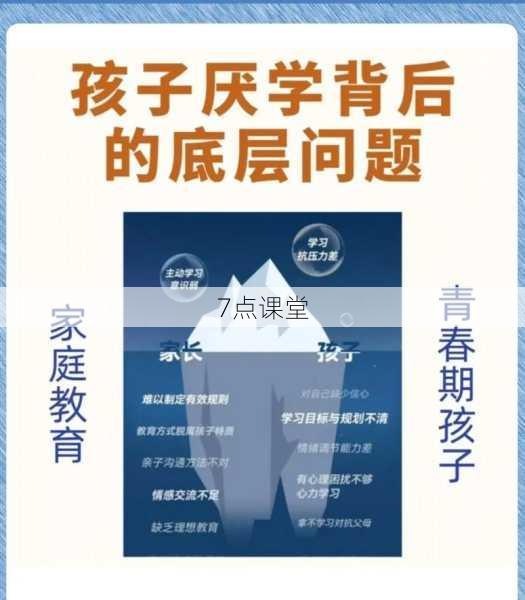

家庭教育的双重困境

独生子女政策的后遗症在家庭教育领域持续发酵,某一线城市的调查显示,87%的家庭将教育投资作为最大支出项目,但仅有23%的家长接受过系统的家庭教育指导,这种高投入与低专业度的矛盾,催生出"直升机父母"和"割草机父母"的极端教养方式,当家长的人生焦虑投射到子女教育时,家庭本该具有的情感支持功能异化为"第二教导处"。

代际认知鸿沟在数字时代持续扩大,00后青少年日均触网时间达5.2小时,但超过60%的家长对孩子网络行为存在误判,某重点中学的心理咨询案例显示,37%的亲子冲突源于网络使用认知差异,当父母用工业时代的思维规训数字原住民时,教育沟通的失效必然导致学习动力的耗竭。

社会支持系统的结构性缺失

青少年心理健康服务体系存在明显短板,我国每10万青少年仅有2.5名专业心理教师,远低于发达国家15名的平均水平,这种支持系统的缺位,使得厌学往往发展为更严重的心理危机,某省精神卫生中心的数据显示,青少年抑郁症就诊量五年增长300%,其中68%伴随学业焦虑。

同伴关系的异化加剧了学习环境的恶化,重点中学的田野调查发现,46%的学生认为班级存在"成绩歧视",39%的学生刻意隐瞒学习方法,当合作学习异化为零和博弈,本该互相支持的同伴关系变成压力来源时,学校就失去了作为社会化场所的核心功能。

突围路径:重建教育生态系统

教育评价改革已进入深水区,上海某中学试点"三维评价体系",将学习品质、实践能力、社会情感纳入考核,两年后学生厌学率下降18%,这种改革昭示着教育正在从"分数锦标赛"转向"成长支持系统",北京某小学推行的"项目式学习"显示,当知识获取与现实问题解决结合时,学生主动学习时间提升42%。

家校社协同育人机制的创新实践初见成效,深圳某区建立的"家庭教育指导中心",通过家长工作坊、亲子对话课程等形式,使家庭冲突率下降35%,杭州某中学的"社区学习实验室"项目,让学生在社会实践中重新建立知识的意义联结,该项目参与者的学习内驱力测评提升27个百分点。

在这个VUCA时代,青少年的厌学现象恰似一面棱镜,折射出快速变迁社会中教育生态的适应不良,解构这个命题需要超越就事论事的表层分析,深入教育理念、社会结构和文化价值的系统层面,当我们不再将厌学简单归咎于个体懈怠,而是视为系统失衡的预警信号时,真正的教育变革才可能发生,这需要教育者保持专业定力,家长重建价值坐标,社会提供包容空间,唯其如此,才能让学习回归启迪智慧的本质,使教育真正成为照亮生命的火炬。