当6岁的童童在超市躺地哭闹要买玩具时,妈妈李女士在众目睽睽下抄起衣架;9岁的航航故意打翻邻居的花盆后,父亲王先生选择罚跪两小时——这些真实发生的场景,折射出当代家庭教育的典型困境,在社交媒体充斥"三天治好熊孩子"等极端言论的今天,如何建立科学有效的管教体系,已成为现代父母的必修课题。

理解行为背后的心理密码

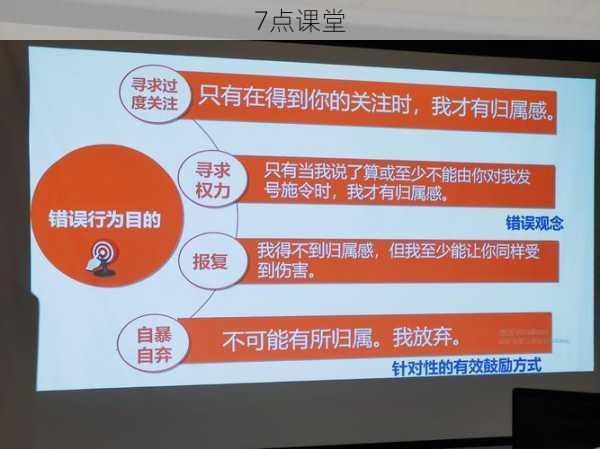

2019年北京师范大学的儿童行为研究显示,78%的"熊行为"实质是未被满足的心理需求,5-12岁儿童正处于心理断乳期,其"破坏性"行为往往是对掌控感的追求,比如故意打翻饭菜可能源于对用餐礼仪的抗拒,公共场合哭闹可能是对父母过度管控的反抗。

某小学曾记录一个典型案例:三年级学生小杰频繁在课堂上扮鬼脸引发哄笑,心理辅导师发现,该行为始于父母离异后父亲再婚,孩子通过制造混乱获取关注,这个案例印证了发展心理学的重要观点:问题行为是儿童与环境的特殊对话方式。

建立有效沟通的黄金法则

在上海某重点小学开展的亲子沟通工作坊中,教师们总结出"三明治反馈法":先描述具体行为("我看到你刚才把妹妹的积木推倒了"),再表达感受("这让我有些担心你们的安全"),最后提出建议("下次可以换种方式表达不高兴吗?"),这种方法避免直接指责,帮助孩子理解行为后果。

朝阳区家庭教育指导中心的数据显示,采用积极倾听的家长,孩子行为改善率提升63%,具体操作时需注意身体语言:保持视线平齐,点头示意,重复孩子的话语核心("你是因为作业太多觉得烦躁对吗?"),这种"解码"过程能让孩子感受到被尊重。

制定界限的艺术

北京市家庭教育研究会建议采用"交通灯法则":红色禁区(危害安全、伤害他人)、黄色警示区(影响他人但可补救)、绿色允许区(无伤大雅的探索),例如在商场乱跑属红色行为需立即制止,而把衣服反穿则属于绿色区域可包容。

规则执行需把握三个要点:一致性(全家统一标准)、可预见性(提前告知后果)、适度弹性(特殊情形灵活处理),海淀区某家庭制定的"屏幕时间银行"制度颇具创意:完成学习任务可累积积分兑换游戏时间,既培养自制力又避免权力对抗。

情绪管理的双轨训练

儿童心理专家建议采用"情绪温度计"工具:绘制0-10刻度表,教孩子识别不同数值对应的身体反应,当8岁的小雨在兴趣班发脾气时,妈妈引导她:"现在你的温度计到7了吗?我们来做三次深呼吸降温。"这种具象化训练能提升情绪认知能力。

家长自身的情绪调节同样关键,心理学中的"STOP技术"值得借鉴:Stop(暂停动作)、Take breath(深呼吸)、Observe(观察现状)、Proceed(理智处理),当孩子打碎贵重瓷器时,父亲张先生运用该技术,将即将爆发的怒火转化为教育契机:"看来我们需要讨论如何安全地帮忙做家务。"

构建支持系统的必要性

北京四中房山分校的家校联系簿创新地设置"行为观察日志",教师记录学生在校表现,家长反馈家庭情况,双方每周共同分析行为模式,这种协同机制使多动症学生昊昊的攻击行为在三个月内减少80%。

善用社区资源同样重要,朝阳区某社区开设的"亲子冲突调解室",由退休教师和心理咨询师组成顾问团,成功帮助12个家庭建立代际沟通桥梁,其中9岁的"小霸王"天天通过参与社区义卖活动,逐步学会换位思考。

正向激励的实践智慧

清华大学附属小学推行的"优点放大镜"计划要求家长每天记录孩子三个积极行为,四年级学生家长刘女士发现,持续关注孩子主动整理书包、帮助同学等细微优点后,孩子的对抗行为明显减少。

奖励机制需遵循"三要三不要"原则:要精神奖励为主(拥抱、表扬信),要即时反馈(24小时内),要具体描述("谢谢你耐心教弟弟拼图");不要物质化(避免明码标价)、不要空洞化(忌用"真棒"等泛泛之词)、不要附加条件(忌"..就..."句式)。

管教的艺术本质是关系的重塑,南京师范大学跟踪研究显示,采用科学管教方式的家庭,亲子冲突频率降低57%,孩子社交能力提升42%,当8岁的悦悦再次故意弄脏新裙子时,妈妈没有斥责,而是蹲下身轻声问:"这件裙子让你想起上次弄丢的玩偶了吗?"这个充满共情的瞬间,正是教育最美的模样。

教育学家蒙台梭利曾说:"每个异常行为背后,都有个试图诉说真相的孩子。"放下"制服"孩子的执念,转用理解的钥匙打开行为密码库,我们终将发现:所谓"熊孩子",不过是迷路的小探险家,等待我们用智慧照亮归途。