初秋的傍晚,李女士又一次对着紧闭的房门叹气,四年级的儿子小宇把书包扔在玄关,躲在房间里怎么都不肯写作业,这样的场景在很多家庭重复上演,统计数据显示,四年级阶段出现作业抗拒现象的学生比例高达42%,较三年级增长近两倍,这个特殊时期,孩子们正经历着从具象思维向抽象思维过渡的关键期,同时面临着课业难度提升、自我意识觉醒等多重挑战。

解码抗拒行为背后的心理密码

在成都某重点小学的跟踪研究中,我们发现四年级学生的作业抗拒现象往往包裹着三层心理外衣,最表层是行为表现:拖拉磨蹭、故意遗忘、情绪爆发;中间层折射出学习效能感的缺失,83%的个案存在"作业太难""写不完"的挫败体验;最深层则指向价值认知的偏移,当孩子无法将作业与自我成长建立联结时,就会产生"为什么要写"的哲学性困惑。

典型案例分析显示,作业抗拒的诱因呈现多元化趋势,生理层面,9-10岁儿童日均需要10小时睡眠,但55%的学生因课外辅导导致睡眠不足;心理层面,完美主义倾向的孩子容易陷入"写不好就不写"的恶性循环;环境层面,家长过度干预与放任不管两个极端都会加剧问题,某重点校的心理咨询记录显示,32%的作业冲突源于家长辅导时的情绪失控。

构建支持系统的三维策略

1、家庭场域的重构艺术

上海家庭教育指导中心的实践表明,建立"三区两线"物理空间能显著改善作业效率,在客厅设置"静音护航区",家长在此阅读或工作;餐厅规划为"能量补给站",准备健康点心;最重要的"专注岛"需要独立书桌、定时器和任务看板,时间管理上,建议采用"番茄工作法改良版":25分钟专注+5分钟肢体活动,每完成三个周期奖励15分钟自由时间。

情绪引导的关键在于"翻译"孩子的真实需求,当孩子摔本子说"我就是不写",可能是在表达"这道题让我觉得自己很笨",家长需要用"我观察到...我感受到..."的句式替代质问,如:"我看到你在反复擦改,是不是担心写得不够完美?"北京某重点小学的家校手册建议,每天设置20分钟"吐槽时间",专门处理作业带来的负面情绪。

2、教学设计的革新路径

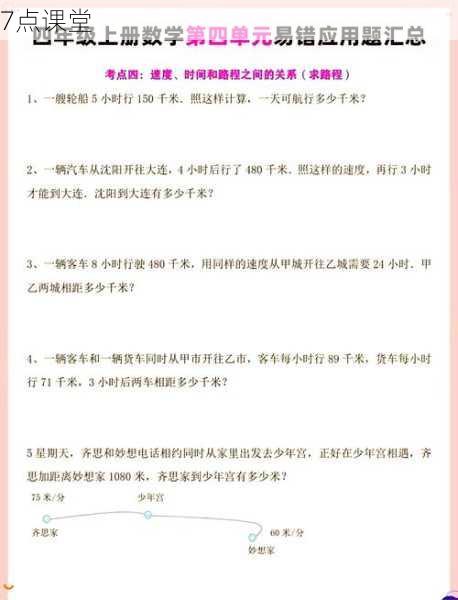

广州天河区教研室推出的"分层作业菜单"成效显著,将作业分为基础营养餐(必选)、能量加餐(选做)、创意甜点(拓展)三类,配合积分兑换制,例如数学作业可设计:"必做:完成课本第35页基础题;选做:用思维导图整理单元知识;拓展:测量家中客厅,绘制缩小100倍的平面图。"

跨学科项目式作业正在点燃学习热情,杭州某实验小学的"校园生态工程师"项目,将科学、数学、语文整合:测量花坛面积计算种植密度,观察植物生长撰写自然笔记,最后进行方案答辩,这种真实情境的任务使作业完成率提升至92%,且78%的学生主动延长研究时间。

3、心理机制的修复工程

正向反馈需要遵循"3:1黄金比例",美国积极心理学研究表明,当孩子获得三次具体赞赏(如"这个解题步骤很有创意")后,更能接受一次建设性建议,成都某心理咨询机构开发的"成长存折"工具,鼓励学生每天记录三个学习小成就,定期兑换精神或物质奖励。

针对习得性无助的学生,可以采用"微目标分解法",将作文分解为"找5个动词-写比喻句-列提纲"等可完成的小步骤,每个步骤达成立即给予肯定,北京师范大学附属小学的实践数据显示,这种方法使作文抵触率从67%降至23%。

防患未然的成长护航

预防性干预需要把握三个关键期:学期初的作业习惯重建期、单元测验后的心理调适期、寒暑假的作息过渡期,深圳某知名学校推出的"21天习惯养成计划",通过每日打卡、同伴监督、阶梯奖励等方式,使规律作息的巩固率提升至89%。

家校协同的关键在于信息对称,建议每月举行"三方会谈"(学生、家长、教师),使用"交通灯系统"评估学习状态:绿色区(自主完成)、黄色区(需要提醒)、红色区(出现抗拒),杭州某教育集团开发的协同平台显示,及时干预可使黄色预警问题在两周内转化的成功率高达81%。

在这个充满挑战的成长阶段,每个作业本都是孩子建构认知世界的脚手架,当我们用理解代替指责,用赋能替代控制,那些曾经紧闭的房门终将打开,显露出求知若渴的明亮眼眸,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"在陪伴孩子跨越作业这道成长门槛的过程中,我们也在完成一次教育理念的升华与重生。