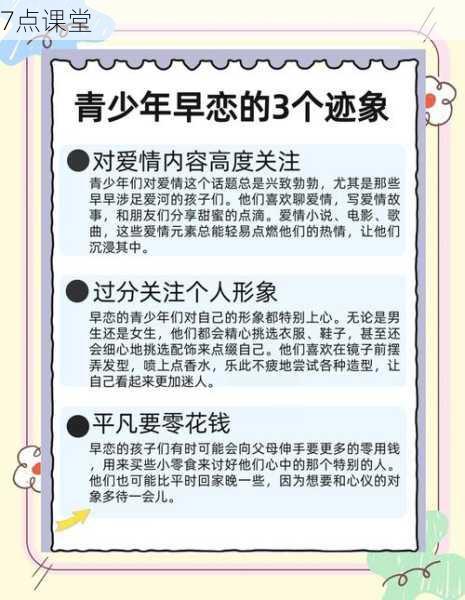

一、当"早恋"遇上童年:社会现象背后的教育困境

清晨的校门口,一群五年级学生嬉笑着将两本作业本塞进一对同桌的书包,起哄声引得路人侧目,这样的场景正在越来越多的城市小学上演,据中国青少年研究中心2023年最新调查显示,34%的小学教师反馈所在班级存在疑似"早恋"现象,这个数字较十年前增长了近三倍,当稚嫩的笔迹在课本上写下"我喜欢你",当课间操队伍里突然牵起的小手引起骚动,我们不得不正视这个曾经被忽视的教育课题。

儿童心理发展视角下的情感萌芽

从发展心理学角度看,6-12岁的儿童正处于埃里克森人格发展理论中的"勤奋对自卑"阶段,此时的情感表达更多是模仿成人行为的社交学习,而非真正意义上的恋爱,北京师范大学儿童发展研究所的跟踪研究发现,90%自述"恋爱"的小学生,其行为本质是寻求同伴认同的表现,就像过家家游戏中的"爸爸妈妈",孩子们通过模拟成人关系来探索社交边界。

值得注意的是,这个年龄段的情感表达具有三个显著特征:短暂性(平均持续2-3周)、模仿性(受影视作品影响占78%)、模糊性(仅有16%能明确说出喜欢对方的原因),上海某重点小学的心理辅导记录显示,大多数所谓的"早恋"案例,实质是孩子将亲密友谊错误标签化的结果。

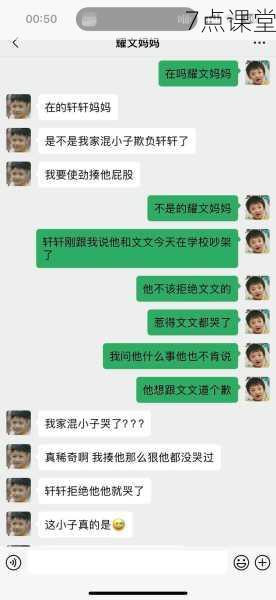

教育者的两难困境:堵与疏的平衡艺术

某省会城市重点小学曾发生典型案例:班主任发现两名学生互传纸条后立即通知家长,结果导致女生出现厌学情绪,这个事件暴露了传统处理方式的弊端——将儿童的情感探索等同于道德问题,华东师范大学教育学部的研究指出,粗暴干预可能引发三种负面效应:叛逆强化(28%案例)、自我封闭(41%案例)、错误认知固化(19%案例)。

相比之下,杭州某实验小学的应对策略值得借鉴,该校通过绘本课程《成长的小秘密》,用"友谊树"和"情感种子"的比喻,帮助孩子区分不同层次的人际关系,在发现学生异常互动时,教师会设计合作游戏,将两人的注意力引导到共同任务中,这种疏导策略使类似事件后续发展成真正早恋的概率降低了63%。

家庭教育的应对智慧:构建健康的情感认知

家长常见的两种极端反应都值得警惕:38%的父母选择严令禁止,反而激发了孩子的探索欲望;25%的家长以"开明"为由放任自流,导致孩子错失建立正确交往观念的关键期,北京家庭教育指导中心的案例库显示,最有效的沟通方式是"情境模拟法":通过角色扮演游戏,让孩子自然体会不同处理方式的结果。

建议家长把握三个原则:1.用"好奇"代替"质问",quot;能告诉我为什么喜欢和TA玩吗";2.用"分享"代替"说教",讲述自己童年的友情故事;3.用"约定"建立边界,如"放学一起走可以,但周末单独外出要告诉妈妈",重要的是帮助孩子建立"喜欢≠恋爱"的认知,将朦胧的好感转化为成长的养分。

校园生态建设:预防优于矫正的系统工程

上海市教委推行的"情感教育进课表"试点成效显著,在每周一次的生命教育课上,孩子们通过种植观察植物生长,理解不同阶段的美好;通过照顾班级宠物,培养责任意识,某民办小学开发的"友谊能量卡"系统,引导学生记录同伴的优点,将注意力转向积极的人际互动。

值得推广的做法包括:设立"心理气象员"制度,由受过培训的学生观察报告同伴情绪变化;创建"成长导师制",每位教师定向关注5-8名学生的社交发展;设计团队拓展课程,在合作中自然消解过度亲密关系,北京某附小的数据显示,实施这些措施后,学生的人际冲突减少了57%,对异性的不当好奇心显著降低。

从成长规律看教育本质

追本溯源,小学生所谓的"早恋",实则是社会化进程中的必要练习,就像学步时的踉跄,这些情感探索是建立健康两性关系的基础,教育者需要做的不是筑起高墙,而是铺设引导的路标,当孩子举着沾满墨迹的"情书"跑来时,我们不妨笑着问:"要不要把这份心意也分享给其他好朋友?"

在童年与青春的过渡地带,教育的真谛在于:用理解融化焦虑,用智慧化解尴尬,用包容守护成长,那些被温柔以待的情感萌芽,终将在适当的时候,绽放出属于青春的美好。