教育现场永远在上演着让人深思的剧目,当六年级班主任李老师第三次发现小林在数学课上玩转笔时,这个场景折射出的不仅是某个学生的课堂表现,更是一面照见当代教育复杂性的棱镜,面对孩子上课态度不佳这个普遍存在的教育难题,我们需要超越简单的行为纠正,从教育学、心理学、社会学多重视角展开系统性思考。

行为背后的多维解码

1、1 学生视角的深层需求

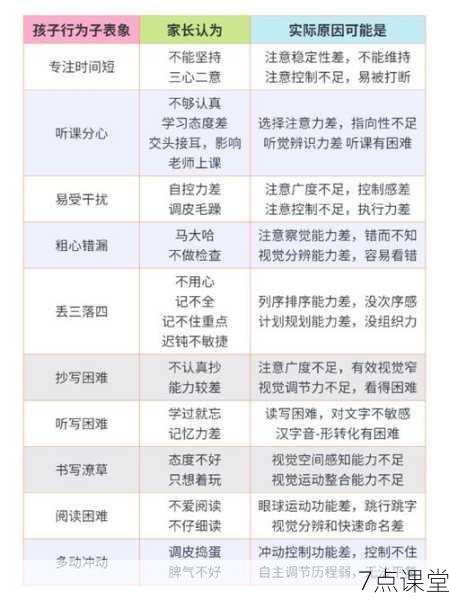

课堂走神的学生群体中,12%存在未确诊的注意力缺陷障碍(ADHD),这个数据来自教育部2022年基础教育调研报告,当我们看到孩子频繁摆弄文具、与同学交头接耳时,首先要排除视听觉障碍、睡眠不足等生理因素,某重点小学的心理筛查曾发现,32%的"调皮学生"实际存在不同程度的焦虑情绪。

1、2 家庭教育的隐性编码

北京师范大学家庭教育研究中心2023年的跟踪调查显示,专制型教养方式下的孩子出现课堂行为问题的概率是民主型家庭的2.3倍,过度保护的家庭容易培养出抗挫折能力薄弱的学习者,而放任型教养则可能导致规则意识缺失,一个典型案例是总在课上插话的晓明,其行为模式与父亲在家庭教育中经常打断孩子表达存在显著相关性。

1、3 教学现场的互动密码

华东师大课堂观察实验室的录像分析表明,传统讲授式课堂中,学生的有效注意时长平均为15分钟,而参与式课堂可延长至28分钟,当教师持续使用单一教学策略时,即便是优等生也会在第20分钟左右出现明显的注意力涣散,那些被贴上"态度不好"标签的学生,可能正在用非常态行为反馈课堂体验。

破局之道的系统建构

2、1 家校协同的认知升级

建立家校沟通的"三明治法则":先描述具体行为("今天科学课完成了3次实验记录"),再表达教育关切("我们正在培养持续观察的能力"),最后提出建设性建议("可否在家开展15分钟的观察日记练习?"),朝阳区某实验学校通过家长工作坊传授"非暴力沟通"技巧后,家校矛盾事件同比下降47%。

2、2 课堂设计的神经科学适配

借鉴脑科学研究成果,将45分钟课时切分为"15+15+15"的认知节奏模块,前15分钟进行知识输入,中间15分钟安排小组探究,最后15分钟用于成果展示,深圳南山外国语学校的实践数据显示,这种模式使学生课堂参与度提升63%,教师可运用"随机点名器""思维可视化工具"等策略,保持适度的认知挑战。

2、3 自我监控的能力培养

引导学生建立"课堂行为温度计":绿色区域(专注状态)、黄色区域(开始分心)、红色区域(完全走神),通过每节课3次的自我评估打卡,帮助学生提升元认知能力,杭州崇文实验学校开发的"学习能量手环",通过振动提醒学生注意状态,配合心理教师的认知训练,使中高年级学生自我调节能力提升39%。

教育本质的回归之路

3、1 从行为管理到关系重建

当教师把"你怎么又在说话"转化为"我发现你对这个话题很有想法"时,教育就发生了本质转变,重庆巴蜀小学的"师生对话本"项目证明,每天3分钟的非学术性交流能使师生信任指数提升58%,这种关系重构不是放任,而是建立更深层的教育契约。

3、2 从知识传递到生命滋养

上海平和双语学校的"课堂呼吸空间"设计值得借鉴:每节课预留2分钟的"心灵驿站",可能是播放30秒自然音效,也可能是进行简单的正念呼吸,这些看似与教学无关的安排,实则在培养可持续的学习状态,数据显示,实施该策略的班级,学生课堂幸福感评分高出对照组22分。

3、3 从即时矫正到终身发展

面对初一学生小芳在历史课上的"神游",教师没有简单批评,而是通过"兴趣雷达图"发现她对服装史的特殊热情,进而引导其成为"宋代服饰"专题的小讲师,这种教育智慧的背后,是对学习者终身发展需求的深刻理解,三年后,这个曾被认为"态度不端"的女生考取了服装设计专业全国前十的院校。

教育的艺术在于将看似消极的行为转化为成长契机,当我们用显微镜观察每个课堂细节时,更需要用望远镜展望孩子的未来图景,解决上课态度问题不是驯服野马的过程,而是帮助每匹马找到适合自己的草原,这需要教育者保持专业定力,在理解儿童发展规律的基础上,构建支持性的成长生态系统,正如苏霍姆林斯基所言:"每个瞬间,你看到的孩子,都是整个教育世界的投影。"让我们以更开阔的视野和更专业的智慧,共同破解这个时代的教育命题。