深夜十点的台灯下,母亲第3次推开书房门,发现七年级的儿子把数学练习册压在漫画书下面,作业本上歪歪扭扭写着"解题过程详见课本",这样的场景正在无数家庭重复上演,根据中国青少年研究中心2023年数据显示,63.8%的中小学生存在作业敷衍现象,其中初中阶段尤为突出,当我们责备孩子"偷懒取巧"时,更需要读懂这些行为背后的深层密码。

作业偷懒的镜像法则:行为的显影与折射

在朝阳区某重点中学担任班主任15年的王老师发现,学生的作业态度往往像一面镜子,映射着整个教育生态的裂痕,那些把参考答案抄得行云流水的学生,可能正经历着"习得性无助";用手机搜题应付作业的孩子,或许在传递对机械重复的无声抗议。

个案分析:初二学生小林连续三周提交完美作业,直到老师发现所有解题步骤都来自某搜题软件,深入沟通后发现,这个数学课代表因为期中考试失利,陷入"必须完美"的焦虑旋涡,反而丧失了直面难题的勇气。

破解行为密码的三维诊断法

1、能力维度评估:海淀区教研团队开发的"作业困难诊断表"显示,35%的偷懒行为源于知识断层,当孩子遇到"跳起来也够不到"的学习目标时,取巧就成了本能的自我保护。

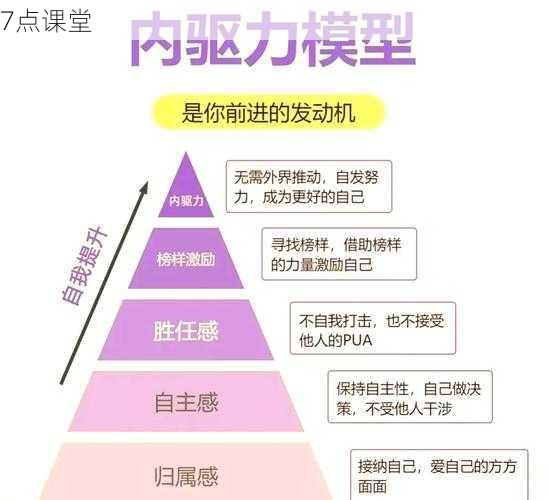

2、动机维度解析:教育心理学家德西的自我决定理论指出,当孩子感知作业是外部控制而非自主选择时,内在动机就会逐渐消亡,那些用"糊弄学"应付作业的孩子,往往缺失对学习的主体认同。

3、环境维度考察:清华大学附属小学的追踪研究发现,在家长过度干预作业的家庭中,孩子形成依赖心理的概率是普通家庭的2.3倍,书桌上的监控摄像头、随时抽查的家长,反而催生了更隐蔽的逃避策略。

四阶动力唤醒系统

1、脚手架搭建法:上海静教院附校的实践表明,将作业分解为"基础层-巩固层-拓展层"三级台阶,可使85%的学生找到适合的挑战区,例如数学作业可设置:A级题(例题改编)、B级题(情境应用题)、C级题(跨学科项目)。

2、游戏化激励机制:杭州某重点小学推出的"作业能量卡"系统,允许学生通过自主完成拓展任务积累积分,兑换"免作业券"或"选题权",这种将自主权交还学生的设计,使主动作业率提升40%。

3、元认知训练计划:南京师范大学研发的"作业思维可视化"工具,要求学生在每道题旁标注解题时的情绪、策略和困惑,坚持三个月后,实验组学生的作业反思能力显著优于对照组。

4、契约式学习共同体:深圳某初中推行的"学习伙伴制度",让水平相当的学生结成作业小组,共同制定计划、互相讲解难题,这种同伴督导机制使抄袭率下降67%,同时提升了学生的表达能力和责任感。

家庭支持系统的升级策略

1、空间重构术:将传统书桌改造为"学习工作站",划分"资料区""创作区""休息角",北京家庭教育指导中心案例显示,合理的空间布局能使孩子专注时长延长30分钟。

2、对话模式迭代:用"今天遇到最有意思的题目是什么"替代"作业写完了吗",用"需要我当听众还是参谋"代替"这么简单都不会",朝阳区家长学校的跟踪数据显示,积极沟通模式可使亲子作业冲突减少58%。

3、错误价值重塑:建立"错题博物馆",把孩子作业中的典型错误转化为学习资源,成都某家庭通过给错题编故事、画漫画,使孩子面对错误的焦虑值下降42%。

教育者的认知革命

华东师范大学教授李明曾指出:"当我们用'偷懒'定义孩子的作业行为时,就已经陷入了成人本位的认知陷阱。"北京十一学校推行的"作业协商制",允许学生在教师指导下自主设计30%的作业内容,结果不仅提高了完成质量,更催生了"宋朝物价对诗词创作影响"等创新性研究。

在这个AI辅助作业逐渐普及的时代,我们更需要思考:比完成作业更重要的是什么?广州某国际学校将传统作业改为"学习日志",记录每天的知识困惑、思维火花和生活观察,这种改革使学生的深度学习能力提升27%。

当12岁的萌萌在作业本上写下"今天我用三种方法解这道题,发现几何解法最有趣"时,我们看到的不仅是作业态度的转变,更是一个学习者主体的觉醒,破解作业偷懒的终极密码,不在于围追堵截的监督,而在于点燃孩子内心那簇好奇的火种,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"真正的教育是自我教育",当我们把作业从必须跨越的障碍变成可以探索的乐园,每个孩子都能找到属于自己的成长路径。