凌晨两点半,张女士再次在儿子卧室发现亮着的手机屏幕,这是本月第7次"突袭检查",15岁的儿子依然沉浸在游戏世界中,对即将到来的中考漠不关心,这个场景正在千万中国家庭重复上演——根据中国互联网络信息中心最新报告,我国未成年人网络游戏用户规模达1.21亿,其中13.2%存在日均游戏时长超过4小时的沉迷现象,面对这个数字时代的教育难题,我们需要超越简单的"禁与放"二元对立,深入剖析青少年游戏行为背后的心理机制,构建多方联动的立体干预体系。

行为成瘾的心理密码破译

1、即时反馈机制:现代网络游戏通过积分、成就系统构建的即时奖励循环,恰好填补了现实教育中长期目标反馈的滞后性,当学生在现实学习中难以获得及时肯定时,游戏世界中的段位晋升、装备升级等即时反馈就成为心理代偿的出口。

2、虚拟社交重构:腾讯研究院数据显示,《王者荣耀》日均组队率达78%,游戏社交已超越传统线下社交形式,青少年在虚拟战队中获得的归属感,往往源自现实社交中同伴认同的缺失,广州某重点中学的心理咨询案例显示,32%的"游戏达人"在现实中存在社交焦虑。

3、认知代偿效应:脑科学研究表明,持续游戏刺激会改变前额叶皮层的神经可塑性,当青少年将80%的清醒时间投入虚拟世界,其现实认知能力会呈现"用进废退"的退化趋势,这种神经重构具有类似成瘾物质的戒断反应特征。

家庭干预的四大认知误区

1、技术管制万能论:单纯依赖手机管控软件或物理隔离,反而激发青少年的技术破解兴趣,北京家庭教育指导中心跟踪调查显示,严控家庭子女的游戏沉迷复发率高达67%,显著高于引导型家庭。

2、兴趣替代陷阱:盲目用书法、围棋等传统兴趣班替代游戏时间,忽视代际兴趣差异,上海青少年活动中心的实践表明,将电竞解说、游戏原画设计等新兴领域纳入兴趣选项,转化成功率提升42%。

3、沟通方式错位:"你再玩游戏就废了"等威胁性语言,会激活青少年的心理防御机制,有效沟通需要运用"游戏化思维",如将学习目标分解为可量化的"经验值"系统。

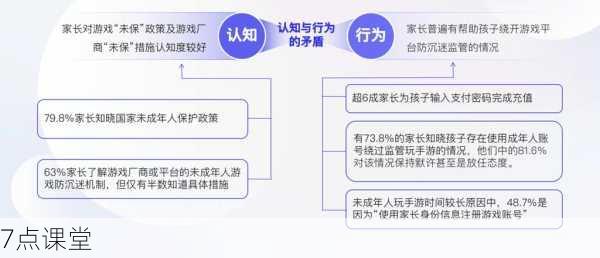

4、榜样示范缺失:家长自身手机依赖与子女游戏沉迷存在显著相关性,中国家庭教育学会调查显示,家长日均手机使用时长超过5小时的家庭,子女游戏沉迷风险增加2.3倍。

学校教育的创新实践路径

1、课程游戏化改造:深圳某重点中学开发的"三国智"历史学习系统,将赤壁之战转化为多人在线策略游戏,实验班级成绩提升率达23%,同时降低游戏沉迷倾向。

2、电竞素养教育:杭州电子科技大学附属中学开设《理性游戏与职业规划》选修课,解析游戏设计机制,培养批判性游戏观,学生过度游戏行为下降37%。

3、现实成就系统构建:成都七中实施的"校园达人"计划,将科技创新、社会实践等纳入积分体系,与评优评先挂钩,成功转移46%学生的注意力分配。

社会治理的协同创新

1、游戏公司的技术伦理:网易《未成年人守护平台》采用"深度学习+行为分析"模型,能识别97%的冒用成人账号行为,此类技术解决方案需与教育系统深度对接。

2、公共空间再造:广州"青少年创客中心"提供VR编程、机器人竞技等替代性数字活动,日均分流游戏时长1.8小时,验证了"用数字对抗数字"的有效性。

3、政策法规的精准升级:新版《未成年人保护法》实施后,需建立游戏时长与学业表现的动态关联数据库,建议教育部门联合游戏平台建立"学习成就解锁游戏时长"的弹性管理系统。

临床干预的科技赋能

1、数字戒毒门诊:北京安定医院推出的VR脱敏疗法,通过模拟游戏场景进行暴露训练,配合经颅磁刺激技术,三个月戒断成功率提升至58%。

2、生物反馈训练:上海儿童医学中心应用心率变异性监测设备,帮助青少年建立游戏时的自我觉察能力,训练组自我调控成功率比对照组高41%。

3、家庭治疗新模式:"亲子游戏日"工作坊通过设计需要协作通关的游戏任务,修复代际沟通裂痕,武汉家庭教育指导中心数据显示,参与家庭亲子冲突减少63%。

破解青少年游戏沉迷困局,本质上是重构数字时代的成长生态,这需要教育工作者具备解码游戏心理机制的智慧,家长掌握数字原住民沟通的密钥,游戏开发者践行技术向善的伦理,政策制定者把准时代脉搏的远见,当我们不再将游戏视为洪水猛兽,而是理解为青少年探索自我、建立连接的现代仪式,才能真正构建起疏堵结合、防治一体的立体化干预网络,这个过程中,每个参与者都是关键节点,每个微创新都可能引发系统改变,最终我们要实现的,不仅是将青少年拉回现实世界,更是帮助他们在虚实交织的新时代找到平衡发展的成长之锚。