每当夜幕降临,无数中国家庭都在上演相似的场景:台灯下摊开的作业本、父母焦虑的催促声、孩子磨蹭的橡皮擦,根据北京师范大学基础教育研究院2023年调查数据显示,78%的中小学生家庭存在作业拖延问题,其中32%的家长每周因此与孩子发生冲突,这场看似普通的家庭拉锯战,实则折射出当代教育体系中的深层矛盾。

理解困局的本质

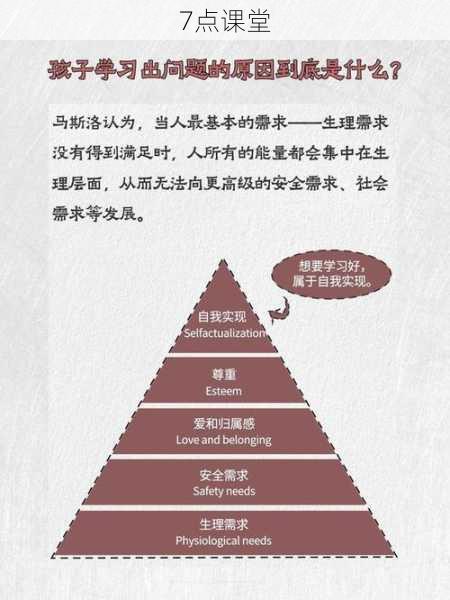

在采取行动前,我们需要穿透表象理解作业冲突的本质,发展心理学家埃里克森指出,7-12岁儿童正处于勤奋与自卑的心理冲突期,作业行为往往反映了孩子对自我能力的认知,那些反复擦拭字迹的孩子,可能正在经历完美主义焦虑;总说"马上写"却迟迟不动笔的拖延者,或许在逃避可能失败的体验。

案例中的小明就是典型代表,这个四年级男生每天花3小时完成本应1小时完成的作业,经心理咨询发现,其拖延源于二年级时因字迹潦草被当众批评的创伤经历,当父母停止催促转而帮助他建立"完成比完美更重要"的认知后,作业效率提升了40%。

建立合作型规则体系

1、时空契约法

与孩子共同制定《家庭作业公约》,包含具体的时间段(如晚饭后19:00-20:30)、环境标准(整洁书桌、手机隔离区)及责任划分,重点在于让孩子参与条款制定,例如允许在完成核心作业后保留30分钟"弹性时间"处理难题。

2、可视化进度管理

采用"作业拆解板"将任务分解为可量化的步骤,如数学作业可分为"审题-解题-检查"三阶段,每个阶段完成后可贴上星星贴纸,杭州某小学实践表明,这种方法使学生的作业主动完成率提升了65%。

唤醒内在动力源

1、目标具象化技术

帮助孩子建立作业与个人发展的联结,例如引导孩子思考:"完成这篇作文能让你在明天的分享会上更自信吗?"美国斯坦福大学Dweck教授的研究证实,将学习任务与成长目标相关联,能显著提升儿童的坚持性。

2、胜任感培养策略

采用"三分法"布置作业:70%基础题巩固知识,20%挑战题发展思维,10%创意题激发兴趣,上海教育科学院的跟踪研究显示,这种梯度设计使学生的作业积极性提高了2.3倍。

情绪调节工具箱

1、设立"冷静角"

在书房设置情绪调节区,配备减压玩具、情绪卡片和3分钟沙漏,当孩子出现烦躁情绪时,引导其先进行自我平复,广州某重点小学的实践表明,这种方法使作业冲突减少了58%。

2、积极语言范式转换

将"你怎么还不写作业"替换为"需要我陪你启动第一个任务吗";把"这么简单都不会"转化为"这道题确实有挑战性,我们先看看例题好吗",语言模式的改变能降低64%的对抗情绪(中国家庭教育学会2022年数据)。

个性化解决方案

1、对完美主义型

实施"草稿优先策略",允许先用铅笔快速完成再誊写,配合"进步银行"制度,将每天的效率提升转化为积分,用于兑换周末家庭活动。

2、对注意力分散型

采用"番茄工作法"改良版:15分钟专注写作+5分钟自由活动,配合可视化计时器,北京某注意力训练中心案例显示,持续使用8周后,学生的持续专注时间平均延长22分钟。

家校协同机制

建议家长每月与教师进行"作业诊断会",重点讨论:

- 作业量与孩子能力的匹配度

- 知识薄弱点的专项突破方案

- 个性化奖惩机制的协同配合

南京某实验学校通过这种机制,使家校教育一致性提升至91%,学生作业质量显著提高。

长期发展视角

1、元认知能力培养

教孩子使用"作业反思日志",记录每日的效率障碍及突破方法,逐步培养其自我监控能力,这正是21世纪核心素养中的关键能力。

2、责任迁移路线图

制定分阶段的自主管理计划:1-2年级陪伴式学习,3-4年级半自主管理,5-6年级完全自主,每个阶段设置明确的晋级标准和庆祝仪式。

值得警惕的三个误区:

1、物质奖励陷阱:过度使用外部奖励会削弱内在动机,建议采用体验式奖励(如亲子烘焙时光)替代物质刺激。

2、代劳式帮助:替孩子检查每道题会形成依赖,应逐步过渡到"提问式引导"。

3、体罚教育:研究表明体罚会使孩子产生习得性无助,破坏亲子信任基础。

案例启示:13岁的小雨曾因作业问题与母亲关系恶化到拒绝沟通,通过实施"家庭会议制度"(每周五晚共同讨论作业改进方案)和"错误博物馆"(将典型错题转化为学习故事),6个月后不仅作业效率提升,母女关系也得到修复。

解决作业问题本质上是重建亲子关系、培养自主人格的教育过程,当我们放下焦虑的教鞭,拿起理解的钥匙,往往会发现孩子内心蕴含着惊人的成长能量,教育的终极目标不是完美无缺的作业本,而是培养出能够自我驱动、理性思考、积极行动的完整的人,这场静悄悄的革命,需要我们用智慧与耐心,陪孩子一起完成。