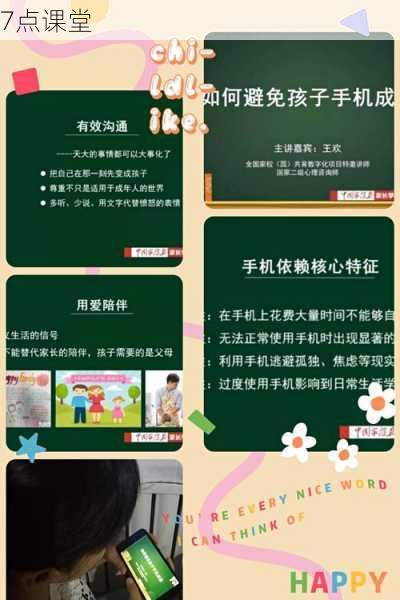

一、现象背后的深层逻辑:手机为何成为"禁区"

每当高三教室的灯光亮至深夜,总有一群家长在家庭微信群里焦虑地讨论:"孩子躲在被窝刷短视频""作业没写完却抱着手机不放",2023年发布的《青少年网络行为白皮书》显示,超过67%的高三学生存在手机使用时间超标现象,其中38%的学生会在凌晨1点后仍保持手机在线状态。

这个现象背后隐藏着复杂的心理动因,当我们将手机视为单纯的"玩物"时,往往忽略了它承载的社交需求与情感寄托,一位重点中学的心理咨询师记录过这样的案例:每天凌晨用手机听歌的女生,实际是在缓解父母离异带来的失眠;反复刷新朋友圈的男生,是在寻找初中暗恋对象的动态,这些真实的案例提醒我们,手机可能已经成为青少年处理心理压力的"安全岛"。

从脑科学角度看,短视频平台15秒的即时反馈机制,与高三学生每天面对的长期目标形成鲜明对比,多巴胺的即时奖赏与延迟满足的持久战在青少年大脑中激烈交锋,这种神经系统的博弈往往让理性思维败下阵来。

二、破解困局的五大策略

(一)建立情感联结:从"收缴"到"共情"

北京某重点高中的李老师分享过成功案例:当发现学生王某上课玩手游时,她没有立即没收手机,而是课后邀约学生到操场散步。"听说你韩信玩得特别好?"这个开场白让戒备的学生瞬间放松,三圈慢走中,老师了解到学生因父母长期争吵而沉迷游戏,后续通过家访调解,逐步帮助学生建立新的情感支持系统。

具体实施时,家长可以尝试"三段式沟通法":

1、观察记录:连续三天记录孩子使用手机的时间段和场景

2、情景重现:"我注意到你最近晚饭后总在刷B站..."

3、需求探寻:"是觉得学习压力太大需要放松吗?"

(二)重构手机认知:从"敌人"到"工具"

上海交大附中开展的"手机功能开发课"值得借鉴,教师引导学生用手机拍摄错题本、录制英语跟读音频、使用Forest等专注力管理软件,高三(5)班的数据显示,参与项目的学生日均手机使用时间下降42%,但学习效率提升28%。

家长可以和孩子共同制定"手机功能地图":

- 红色区域:游戏、短视频(限时使用)

- 黄色区域:社交软件(定时开放)

- 绿色区域:学习工具(自由使用)

(三)制定动态契约:从对抗到合作

广州某家庭的成功经验值得参考:父母与孩子共同签署《手机使用公约》,包含以下要点:

1、工作日19:00-21:00设为"专注时间",手机存放于客厅透明保管盒

2、每次模考进步5分,周末游戏时间增加30分钟

3、连续三天完成作业效率达标,可解锁新APP安装权限

关键要把握"三要三不要"原则:

- 要明确奖惩细则,不要模糊处理

- 要预留调整空间,不要一成不变

- 要共同监督执行,不要单方强制

(四)构建替代系统:从禁止到疏导

清华大学心理学系的研究表明,当人试图压抑某种欲望时,反而会产生"白熊效应"(思维反弹),建立替代性满足机制尤为重要。

- 设立"家庭运动时间"替代短视频时间

- 用有声书替代游戏背景音

- 组织"线下兴趣小组"替代虚拟社交

某重点班班主任设计的"碎片时间管理卡"效果显著:

| 时间段 | 原行为 | 替代方案 |

| 课间10分钟 | 刷微博 | 记忆3个英语短语 |

| 放学路上 | 看直播 | 听时事新闻播客 |

| 睡前30分钟 | 聊微信 | 进行冥想练习 |

(五)营造支持环境:从单兵作战到协同育人

杭州某示范性高中推行的"家校同步计划"成效显著:

1、教师端:建立作业线上提交系统,切断"查答案"借口

2、家长端:参加"家长学堂",学习非暴力沟通技巧

3、学生端:组建"自律互助小组",设置同伴监督机制

特别要注意避免三个常见误区:

- 监控软件安装需经孩子同意

- 不要在全班家长群公开批评

- 切忌用"别人家孩子"作比较

三、特殊情况的应对智慧

对于已经产生严重依赖的学生,北京市青少年心理援助中心建议采取"渐进式脱敏法":

第一阶段(1-2周):允许带手机入书房,但屏幕朝外放置

第二阶段(3-4周):手机存放于可视但不可及的位置

第三阶段(5-6周):逐步过渡到其他房间存放

针对考前焦虑引发的手机依赖,可引入"情绪温度计"工具:

1、当焦虑值达到6分(满分10分),允许使用手机15分钟

2、使用前后记录情绪变化

3、逐步寻找非电子设备的减压方式

在这个数字化浪潮不可逆转的时代,与其将手机视为洪水猛兽,不如将其转化为教育契机,2023年高考状元张某的案例颇具启示:她在高三阶段通过手机进行知识付费学习,最终将电子产品转化为提升工具,这提醒我们,解决问题的关键不在于设备本身,而在于帮助孩子建立自我管理的内驱力。

教育的真谛,是教会学生在纷繁世界中保持清醒的判断,当我们用理解代替指责,用引导取代压制,手机依赖这个现代教育难题,终将转化为孩子成长路上的重要历练,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"真正的教育是自我教育",而我们要做的,是点亮那盏指引方向的灯。