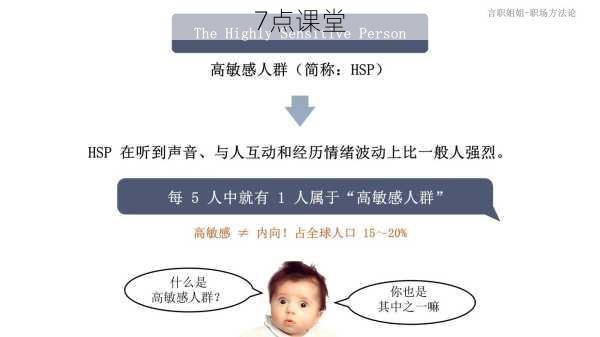

凌晨三点的儿童心理咨询室里,一位母亲红着眼眶诉说:"老师,我的孩子总因为同学一句话躲在被子里哭,这样的性格到底哪里出了问题?"这个场景折射出当代父母对敏感性格的普遍焦虑,心理学研究发现,全球约有15-20%的儿童具有高度敏感特质,这种性格既非缺陷也非优势,而是需要被科学认知的神经多样性特征。

基因密码:天生的神经敏感开关

伦敦大学双生子研究中心历时15年的追踪显示,同卵双胞胎的性格相似度比异卵双胞胎高出40%,证实敏感特质具有显著遗传性,神经影像学研究揭示,高敏感儿童在处理刺激时,杏仁核活跃度比普通儿童高30%,前额叶皮层对情绪信息的加工更为细致,这类孩子并非"想太多",而是神经系统具备更强的信息捕捉能力。

哈佛大学发展心理学教授杰罗姆·卡根曾通过"陌生情境实验"发现,4个月大婴儿对旋转玩具的反应差异,能有效预测其7岁时的敏感程度,这种与生俱来的气质特征,就像预装的精密雷达系统,使孩子对细微刺激产生强烈反应。

家庭镜像:情绪环境的塑造力量

纽约大学家庭研究中心的纵向调查显示,父母情绪表达方式直接影响孩子敏感度发展,当家庭中频繁出现"情感淹没"现象(即父母情绪失控频率超过每周3次),孩子出现过度敏感的概率提升4.2倍,一个经常目睹父母争吵的5岁儿童,其皮质醇水平可能比同龄人高50%,这种生理压力会重塑神经系统的敏感阈值。

更具隐蔽性的是"情绪感染"机制,华盛顿大学实验表明,母亲在观看悲伤影片时,即使保持沉默,其8岁子女的心率变异率也会同步上升23%,这种无意识的情感共振,使孩子如同浸泡在情绪溶液中,逐渐形成对他人情感的敏锐感知。

社会放大:现代教育的敏感催化剂

数字化时代带来的信息超载正在改写儿童的感知模式,斯坦福大学神经科学团队发现,每天接触电子屏幕超过3小时的儿童,其感官阈值会降低17%,导致对现实刺激的敏感度异常升高,更值得警惕的是社交媒体的"情绪放大效应"——孩子们在虚拟空间经历的每个点赞或忽略,都在强化其情感回路的敏感程度。

教育系统的标准化评价则构成另一重压力源,日本文部科学省的研究数据显示,在强调统一规范的课堂中,敏感儿童的应激反应发生率比个性化教学环境高出68%,当教育变成精确的度量衡,那些天生感知细腻的孩子就像被放在显微镜下的蝴蝶标本,每个细节都被无限放大。

创伤烙印:被忽视的早期经历

儿童发展领域突破性研究证实,0-3岁期间的养育质量直接影响迷走神经发育,英国曼彻斯特大学跟踪研究发现,经历6个月以上情感忽视的婴儿,其成年后情绪敏感度是正常养育组的2.3倍,这种早期创伤会形成独特的"心理棱镜",使孩子解读世界时自动附加情感滤镜。

更隐秘的是"累积性微创伤"的影响,每天发生的细微否定——如持续性的"你要勇敢些"的劝说,或习惯性的"这有什么好哭"的否定——就像水滴石穿,会在青春期形成明显的性格裂痕,荷兰乌得勒支大学的实证研究显示,这类日常否定每增加1次/天,孩子过度敏感的风险就上升7%。

面对敏感孩子,加拿大心理学家伊莱恩·阿伦提出的"兰花理论"极具启发性:在恶劣环境中容易枯萎的兰花,在适宜条件下能绽放惊人美丽,教育者的核心任务不是改变其敏感本质,而是创造适配的成长生态,建立"情绪缓冲带",教会孩子将敏感转化为洞察力;设计"阶梯式暴露",帮助其建立适度的心理边界;更重要的是,用"镜映式沟通"替代评判,让孩子理解:敏感不是缺陷,而是独特的认知方式。

当7岁的艾米丽在美术课上因为颜料混合的细微变化而雀跃时,我们应该看见的不只是"容易激动的性格",而是一个未来艺术家独特的感知天赋,解开敏感性格的成因之谜,本质上是在解码人类神经多样性的珍贵图谱,每个敏感孩子都是带着特殊接收器降临人间的观察者,他们需要的不是矫正,而是被真正理解和专业引导。