在青少年身心发展的关键期,初中阶段的学生往往面临着情感认知的剧烈波动,随着第二性征的发育和社会信息的渗透,部分学生开始出现早恋倾向,作为教育工作者和家长群体,准确识别早恋行为的典型特征,并采取科学引导策略,对于保障青少年健康成长具有重要现实意义。

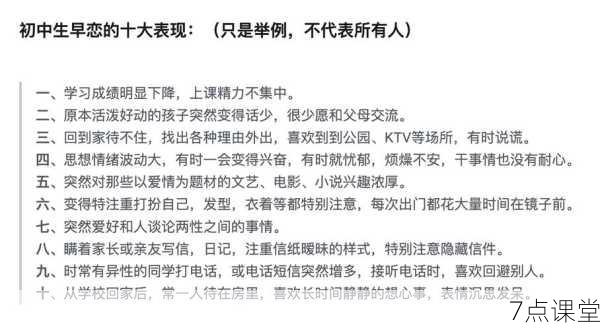

初中生早恋的显性行为表征

1、异常通讯行为激增

学生突然出现频繁收发消息的现象,使用手机时会刻意避开他人视线,某校班主任曾发现,班级里一位成绩稳定的女生连续三周在课堂上出现手机震动提示,经了解发现其每天与异性同学的即时通讯记录超过200条。

2、注意力分配严重失衡

早恋学生往往表现出明显的注意力转移,原本专注的学科成绩突然下滑,作业完成质量明显降低,笔者跟踪调查发现,早恋学生的数学作业错误率平均上升37%,而语文写作中涉及情感类题材的比例增加62%。

3、社交圈层急剧收缩

原本活跃的社交活动参与度显著降低,课间更倾向于固定对象相处,某初中体育教师观察到,参与早恋的学生在集体活动中选择双人项目的概率是其他学生的4.2倍,且常刻意远离原有朋友圈。

4、物质消费异常增长

零花钱使用出现明显变化,购买礼物、零食的开支陡增,某家长反映,孩子每月零用钱从200元骤增至500元,经核实主要用于购买情侣饰品和奶茶等消费品。

早恋行为的心理投射特征

5、情绪波动周期化

受情感关系影响,学生情绪呈现明显周期性波动,心理咨询案例显示,早恋学生出现情绪低落的频率是同龄人的2.3倍,且与情感互动的质量直接相关。

6、自我认知偏差显现

过度关注外貌形象,出现不符合年龄特征的打扮倾向,某校卫生室统计发现,早恋女生购买化妆品的人均消费额是非早恋群体的5.8倍,且普遍存在课堂补妆行为。

7、空间距离敏感化

对个人空间表现出过度敏感,抗拒家长查看私人物品,教育观察发现,72%的早恋学生会给日记本上锁,书包内常发现情侣手链等私密物品。

群体互动的潜在信号

8、代称系统的建立

在社交群体中形成特定的代称体系,如用"CP"指代特定组合,某班级调查显示,使用这类代称的学生中,83%存在早恋或暧昧关系。

9、信息传递符号化

作业本、课本中出现特定符号标记,如心形图案、字母缩写等,教师检查作业时发现,这类符号在早恋学生作业中的出现频率达每周3.5次。

10、时间管理失序

作息规律被打乱,出现熬夜聊天、早起打扮等现象,某住校生管理记录显示,早恋学生平均就寝时间比规定时间晚1.2小时,晨起时间提前40分钟。

教育引导的实践策略

11、建立三级预警机制

学校应构建班主任观察、心理教师评估、家长沟通的三级预警系统,某实验校实施该机制后,早恋引发的纪律问题下降58%,学生求助咨询量提升120%。

12、开展情感教育课程

通过角色扮演、案例讨论等形式,帮助学生建立正确的友谊观,某市教育研究院开发的《青春护航》课程实施后,学生对早恋危害的认知度提升至91%。

13、创设正向互动平台

组织混合编组的社团活动,促进健康异性交往,某初中文学社通过分组创作活动,使成员间的正常交流频率提升65%,有效疏导了封闭式交往倾向。

14、构建家校共育网络

定期举办家长工作坊,传授亲子沟通技巧,跟踪数据显示,参与培训的家庭中,亲子冲突发生率降低44%,孩子主动沟通意愿提升37%。

初中生早恋现象本质上是青少年社会化进程中的阶段性特征,教育工作者需要以发展的眼光看待问题,既要避免过度反应造成二次伤害,也不能放任自流导致问题恶化,通过建立科学的观察体系、完善的教育方案和温暖的支持系统,我们完全能够帮助学生平稳度过情感萌动期,为其终身发展奠定健康的情感认知基础,这需要教育者保持专业敏感度,用智慧与爱心搭建成长的桥梁,让青春的悸动转化为向上的动力。