在早春的幼儿园入园现场,总能看到这样的场景:五岁的小雨紧紧攥着妈妈的衣角,泛白的指节和颤抖的睫毛构成无声的抗议,当老师蹲下身想牵她的手时,孩子突然爆发的哭声让整个大厅的目光都聚焦过来,这样的场景折射出当代教育中一个普遍困境——如何帮助胆怯儿童建立社交自信,正成为家庭教育与学校教育共同面临的挑战。

解读儿童胆怯的心理密码

从发展心理学视角观察,3-8岁儿童的社交回避行为本质上是自我保护机制的外显,埃里克森的心理社会发展理论指出,这个阶段儿童正处于自主性对羞怯怀疑的关键期,其行为表现深受生理成熟度与环境适应度的双重影响。

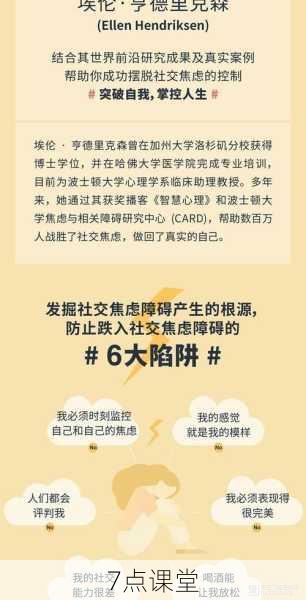

临床观察数据显示,约30%的学龄前儿童存在不同程度的社交焦虑症状,这些孩子往往具备独特的神经敏感特质:他们的杏仁核活跃度比同龄人高出23%,对陌生环境的皮质醇分泌量多出40%,这种生理特征使他们对社交场合产生"放大镜效应",细微的表情变化都可能被解读为威胁信号。

典型案例:七岁的晨晨每次课堂发言都会手心出汗、声音发颤,经过三个月的行为观察发现,这种反应源自三岁时在家庭聚会中背诗忘词的创伤记忆,这个案例揭示:儿童胆怯行为往往嵌套着复杂的情绪记忆网络。

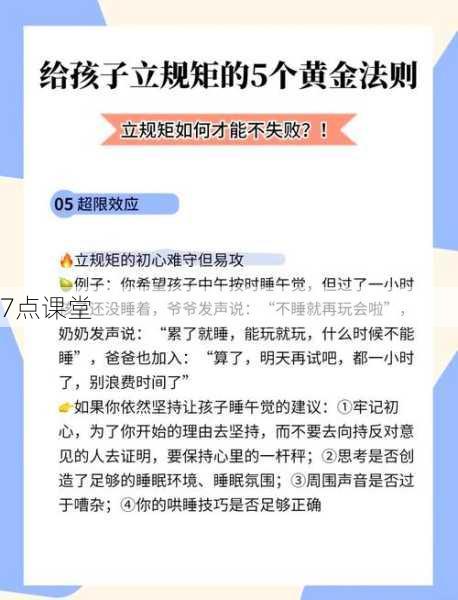

教育介入的五大黄金法则

1、安全感重建工程

在家庭环境中创设"勇气培养基地",建议采用渐进式暴露法,例如先在家中模拟课堂环境进行角色扮演,待孩子适应后逐步扩展至小区游乐场、兴趣班等半开放空间,关键要把握"小步子原则",每次挑战难度提升不超过10%。

日本教育学家山本五十六提出的"三明治沟通法"值得借鉴:在指出需要改进的行为前,先用两个积极观察开场,如:"妈妈注意到你今天主动收拾了玩具(肯定),如果在阿姨问好时能抬头微笑就更棒了(建议),不过你已经比上周进步很多了(鼓励)。"

2、正向激励的神经塑造

脑科学研究表明,持续的正向反馈能促进多巴胺分泌,帮助孩子建立"尝试-愉悦"的神经回路,建议采用可视化激励系统:用贴纸记录每日微进步,集满五个可兑换"勇气勋章",但需注意物质奖励与精神激励3:7的黄金比例,避免形成外在动机依赖。

某双语幼儿园的成功案例:教师设计"小探险家"成长手册,将日常社交任务转化为寻宝游戏,孩子们通过完成"向同学借橡皮""举手回答"等任务收集勇气宝石,两个月后班级主动发言率提升65%。

3、社交能力的分解训练

将复杂的社交技能拆解为可操作的微步骤:眼神接触(3秒训练法)→表情识别(情绪卡片游戏)→语音控制(音量分级练习)→肢体语言(镜子模仿法),每周重点突破一个子技能,采用"讲解-示范-演练-反馈"四步教学法。

推荐家庭互动游戏:

- 情绪猜猜乐:用表情卡片模拟不同情境

- 故事接龙:轮流编创冒险故事

- 角色交换日:让孩子体验主导者角色

4、认知重构的思维训练

帮助孩子建立成长型思维,将"我不敢"转化为"我正在学习",教导区分事实与想象:当孩子说"同学会笑话我"时,引导他们用侦探思维寻找证据:"上次小明发言结巴时,你看见有人嘲笑他吗?"

心理位移技术的应用效果显著:让孩子给虚拟人物(如"胆小的兔子")提建议,再迁移到自身,这种"第三人称视角"能有效降低心理防御机制。

5、环境支持的协同构建

创建家校联动的支持网络至关重要,建议采用"3+2"沟通模式:每周三次正向事件分享(教师→家长),两次成长建议交流(家长→教师),在教室布置上,波士顿儿童医院研究显示,半封闭的"安全角"设计(帐篷+软垫)能使胆怯儿童的应激反应降低37%。

教育实践中的常见误区警示

1、标签化陷阱:"害羞""胆小"等定性语言会造成心理暗示的恶性循环,建议改用过程性描述:"你正在学习如何交朋友"。

2、对比伤害:与同龄人的横向比较会加剧自我否定,应该纵向对比:"比上周多说了两句话,进步明显"。

3、过度保护悖论:完全规避挑战会错失成长机会,智慧的做法是提供"脚手架支持"——在场但不代劳。

4、情绪否定误区:"这有什么好怕的"式回应会关闭沟通渠道,正确的共情表述是:"妈妈知道你现在有点紧张,我们可以一起想办法。"

特别教育工具包

1、社交故事疗法:量身定制情境故事书,主角克服恐惧的经历能产生代入式学习效果。

2、呼吸训练法:4-7-8呼吸技巧(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)能快速平复焦虑。

3、勇气存折:记录每次突破的细节,定期进行"成长回顾"。

4、情绪温度计:用可视化工具帮助孩子识别和表达焦虑等级。

每个胆怯的孩子都是尚未绽放的花蕾,藏着独特的生命韵律,教育者的使命不是强行掰开花瓣,而是营造适宜的成长生态,当我们用科学的引导取代焦虑的催促,用理解的土壤替代评价的砂石,终将见证那些颤抖的触角如何蜕变成拥抱世界的臂膀,真正的勇气教育不在于消除恐惧,而在于教会孩子与恐惧共舞——因为克服怯懦的过程本身,就是生命最动人的成长诗篇。