夏日的傍晚,某小区游乐场总会出现相似的场景:四岁的男孩死死抱住滑梯栏杆哭喊"我不要回家",母亲举着冰激凌反复劝说;十二岁的少女把房门反锁拒绝交流,父亲在门外来回踱步;十五岁的少年将书包摔在地上,冲着电话那头的父亲吼出"你根本不懂我",这些碎片化的场景背后,都折射着同一个教育难题——当孩子不再顺从时,我们该如何建立有效的沟通渠道?

现代发展心理学研究表明,儿童从3岁开始就会经历"自主意识觉醒期",这时期形成的沟通模式将直接影响青春期乃至成年后的亲子关系质量,美国宾夕法尼亚大学曾对2000个家庭进行为期15年的追踪研究,发现那些在儿童期能与父母保持良性对话的孩子,青春期出现严重行为问题的概率降低73%,这些数据提醒我们,沟通困境不是简单的教育挫折,而是关系重塑的重要契机。

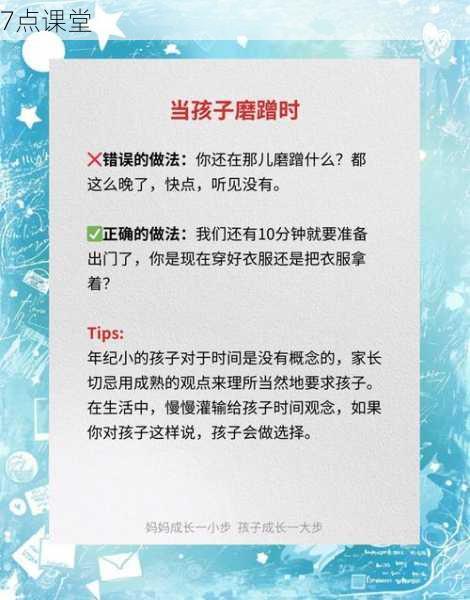

建立有效沟通的首要原则是重构对话空间,当五岁的明明拒绝收拾玩具时,多数家长会陷入"命令-抗拒"的恶性循环,某位幼儿园特级教师的实践给出了新思路:她会在教室里设置"选择岛",将收拾任务转化为"你想当玩具消防员还是玩具快递员"的游戏,这种策略背后蕴含着儿童心理发展的核心需求——自主权的获得,神经科学研究显示,当孩子感受到选择权时,前额叶皮层会被激活,这种生理反应能有效降低对抗情绪,将强制指令转化为主动参与。

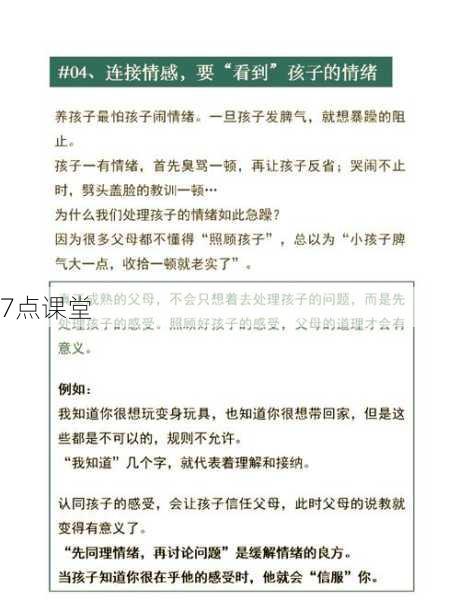

情绪管理是跨越代沟的关键桥梁,心理学博士李娜曾处理过一个典型案例:十岁的彤彤每次写作业都故意拖延,母亲越催促她越抗拒,通过家庭咨询发现,母亲在沟通时频繁使用"必须""应该"等绝对化词汇,触发孩子的逆反心理,调整沟通策略后,母亲开始用"作业计划师"的角色与孩子协商:"今天你打算先征服数学王国还是语文城堡?需要准备哪些秘密武器?"这种游戏化表达不仅消解了对立情绪,还培养了孩子的规划能力,脑科学研究证实,幽默感能促进多巴胺分泌,这种神经递质正是打开理性沟通之门的钥匙。

在深圳某重点中学的家长工作坊中,心理教师设计了"角色反转剧场",让父母扮演青春期的孩子,重现那些充满火药味的对话场景,当四十二岁的张先生模仿儿子说出"你们根本不懂现在的压力"时,他突然哽咽:"原来孩子说这句话时,心里藏着这么多委屈。"这种具身认知体验揭示了沟通的本质——理解先于说服,发展心理学家埃里克森指出,青春期孩子看似叛逆的行为,实则是建构独立人格的必经之路,父母需要从"管理者"转变为"守望者"。

设定边界需要智慧的温度,北京家庭教育指导中心记录了一个成功案例:七岁的天天沉迷平板电脑,父母没有采取强制没收,而是制作了"电子银行"系统,每天30分钟的基础额度,通过家务劳动、阅读等行为可获取额外"电子币",这种将规则游戏化的方式,既维护了原则又尊重了自主权,值得注意的是,规则的制定必须包含孩子的参与,耶鲁大学儿童研究中心强调:被邀请参与规则制定的孩子,遵守意愿提升58%。

在上海市家庭教育研究会的最新调研中,65%的青春期冲突源于沟通方式而非具体事件,十五岁的小雨在日记里写道:"他们永远在说教,却从不倾听。"这句话折射出代际沟通的致命伤——单向输出取代双向对话,台湾亲子教育专家李崇建提出"五分钟静默倾听法":当冲突爆发时,父母先停止说教,专注倾听五分钟,这种留白往往比千言万语更具穿透力。

当我们重新审视那些游乐场里的对抗场景,会发现每个"不听话"的孩子都在发出成长的信号,四岁男孩的哭闹是对游戏时光的珍视,十二岁少女的沉默是对私人空间的守护,十五岁少年的怒吼是对身份认同的追寻,破解沟通困境的终极密码,不在于驯服或妥协,而在于理解这些行为背后的发展需求,将对抗的战场转化为对话的花园。

站在教育学的维度回望,亲子沟通从来不是技巧的堆砌,而是关系的艺术,它需要父母放下"正确"的执念,以成长的眼光重新认识眼前这个不断变化的生命,当我们在冲突中看见需求,在对抗里发现成长,那些曾经的沟通困境,终将化作亲子共同成长的阶梯,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"在这场永不停歇的对话中,我们和孩子都是学习者,也都是引路人。