问题一:孩子不合群从小受到宠爱的孩子进入集体时,一旦想要的东西得不到就会攻击对方。

当别人躲避,就会心中不满,更易于攻击别人。

父母采用暴力,经常体罚,会让孩子模仿而变本加厉。

如果父母因为孩子被打一下而禁止孩子们在一起玩,甚至演变成大人之间的争吵就无法培养孩子合群互助的精神。

老师或父母在处理孩子们打架时应当公平对待,克已互让彼此协调,成为孩子的榜样。

说服孩子向被攻击的一方赔礼道歉,使孩子承认攻击是错误的。

老师或父母的态度对孩子性格形成和会后人际关系的发展都有重大影响。

正确的处理和正确的态度是影响终生的。

一个正在向独立、自我完善方向发展的孩子不可能事事同别人保持一致,差异是极为正常的。

但是有些孩子太爱与别人争执。

爱打架的孩子有各种情况,有些孩子不会克制自己,有些孩子是因为缺乏社交技巧,也有些孩子是想用拳头树立自己在同伴中的权威,还有的仅仅是模仿别人。

●态度要冷静。

孩子们发生争吵时,让他们做一次深呼吸,每个孩子心平气和地说明争吵的理由,不能骂人。

然后请他们提出解决的方法。

●退出争吵。

有时解决争吵的方法是走开或让步。

●奖励。

制定一个可行的目标,约定好奖励的办法。

如果孩子和伙伴争吵的次数减少了,就允许他做一件他喜欢的事情。

●事先警告,如果仍然打架,就要受到处罚。

对不同类型不合群孩子应采取的措施 ①如果是孩子长久独居,加上父母不善交际,很少与外界接触,不习惯与陌生人交往,形成孩子性格孤僻。

那么,父母在孩子的穿着、言谈、举止、生活习惯等方面应设法与周围的孩子保持一致,减少孩子因为与众不同而产生不自在的感觉。

可适当地鼓励孩子邀请一些小客人来家作客,家长要热情招待,为孩子作出榜样;早上到幼儿园时,可邀邻近的小伙伴同行;买了新玩具要与小伙伴一起玩,以使幼儿逐渐习惯并适应集体生活。

②如果孩子在家中较活跃,在集体中却不声不响。

那多半是因孩子在家中经常听到父母的赞扬,到集体中感到自己不如同伴,因而丧失了自信心,遇事退缩。

大人要与教师配合,发现和利用孩子某一长处,让他在集体中显示出来,当他受到教师和同伴的赞扬时,便会有信心,也能与同伴自在地相处了。

③如果孩子与同伴相处中因不肯吃亏而造成不合群。

那末家长应对孩子严格要求,并为孩子创造与小同伴玩耍的条件。

这样就有助于孩子与伙伴和睦相处,建立友情。

1.分步强化。

当孩子由不理睬小朋友的邀请,到偶尔理睬,即使是拒绝参加的理睬,也应给予注意。

当孩子表示了愿意参加的愿望,要及时鼓励。

当孩子由被邀请变得能主动要求参加小朋友们的活动时,要给予强化。

这样可以促使孩子一步一步地向理想的目标迈进。

3.如果你的孩子一直由家里人照顾,那么你最好送他到幼儿园。

这里是社会化的理想环境。

除此之外,你应该多带孩子到小朋友多的地方去,保证孩子有一定的交往机会。

4.根据你孩子的具体情况,教给他所欠缺的社会交往知识与技能。

在幼儿园里,我们发现有的孩子表现得较孤僻,不愿和小朋友一起游戏,不愿参加集体活动,常常一个人独自呆在角落里,不让别人接近他。

这种孩子还伴有小心眼、遇事不开朗、爱钻牛角尖的现象。

他们不轻易招惹别人。

但是,一旦内心郁积的不满爆发时,则表现出强烈的攻击性,常会使人意想不到地为之惊讶。

孤僻、不合群会给孩子身心发展造成一定障碍,难以使他形成良好的个性品质。

教师和家长对此应引起重视,并给以及时矫正。

针对导致幼儿孤僻、不合群的一些原因,这里介绍几种具体方法。

(1)用爱来温暖孩子的孤寂的心。

从小缺乏母爱(或父爱),对爱的渴求没得到满足,是造成幼儿孤僻不合群的重要因素。

因此家长和老师应当给孩子更多的爱,尤其是当孩子感到别人都......>> 问题二:孩子有些孤僻不合群,这是什么原因?是天生的吗?孩子在学校孤僻不合群,在家又很活跃。

针对这问题,首先肯定你的孩子是一个独立意识很强的人。

在家得到父母的鼓励和爱,他很自信,所以表现活跃一些。

而能在学校学习上没有得老师的肯定,没有得到同学的认同,自我感觉与同学们不是一类的人,所以表现出孤僻不语,甚至有很烦的孤独感。

对整个事件的分析,我认为:这出现这种情况有好的一面,也有不利的一面。

好的是“自我意识”强,如果得到家人的不断的鼓励,使之学习成绩提高了,产生成就感就好了。

不好的孤僻的人以后在社会上朋友少,不利于发展事业。

关键是怎样办,我认为: 1、你要让孩子合群,首先家长要先合群,常常带孩子到群众性很强的地方去,让他看看父母的怎样表现的。

他看多了,也会受到感染,学到一些处理同学关系方面的知识。

2、要跟老师交谈一下,把你的想法告诉老师,让老师来帮助孩子,希望老师常关心鼓励孩子。

一般学生都很听老师的话。

如果方便的话,请孩子的老师吃一次饭,这也是人情交往的一种方式,也给孩子学习一次交往的机会,在现在的社会里,请人吃饭在也正常不过了,也不是什么贿赂。

3、家长常要鼓励孩子,在学校要敢于发表自己的看法,不要怕。

找一些故事来讲给孩子听。

例如:伟大的什么家的,他读小学时不敢说话,有一次老师非要他说不可,他当时很怕,怕自己被别人笑,后来他鼓足了气,一口气把他的想法说了出来,想不全班学习因为他非常个性的回答而响起了雷鸣般的掌声。

这是举例而已,你要故事的话,到网上找一找多的是。

4、要让你的孩子知道,每个人都不自己的不足,同时不管是什么样的人,都有自己的优点,不要天天看到自己的不足,而忘记了自己的优点。

要多发挥自己的优点才是。

这样的故事很多的,外国有一个歌星,她大嘴、牙齿很丑,各外突出,像大星星。

她唱歌时总是想到自己很丑的牙,有一次一位老师跟她谈话说:“孩子,你的牙是天气的了,你又何必去想它而分散了自己的注意力呢?你今后唱歌时多想想歌行吗?”这个女孩子听了老师的,后来成为了美国最出名的一代歌星。

希望对你不帮助。

问题三:分析孩子不合群的原因有哪些1.是性格,有些孩子是天生的内向,当然最重要的是要家长的后天引导 2.是家庭环境,俗话说家长是最好的老师,家长的行动会潜移默化的影响孩子 3是外界环境,孩子或者接触的环境令他恐惧而产生的自我封闭 问题四:孩子不合群是啥原因孩子不善交往的原因在父母 引起孩子不合群的原因与父母对孩子的态度以及家庭环境有重要关系。

父母对孩子的过度关切,事事代为安排,往往令孩子失去发展合群性的机会。

例如当孩子学习自己玩的时候(约六个月大),父母常过分注意他,拿东西给他、抱他,令孩子不能充分、自由地发展自己的兴趣。

这样的孩子很少向人打招呼,因为总是父母先开口,教他叫X叔叔或X姨姨。

父母常喜欢拿他来向人炫耀,次数多了则令孩子感到尴尬。

孩子生病时,父母总是不眠不休的细心照顾,同样,当孩子顽皮时,父母也往往把事情看得太严重,以致小题大做。

凡此种种,使孩子太少练习出口得其乐之道,不懂如何合群与讨人喜欢。

入学以后,这类孩子也难以适应学校生活,不容易结识朋友。

与同龄的伙伴玩耍时,也不能相安无事,不是争吵打架,便是畏缩,最后被群体孤立。

正因为以上原因,使独生子女的社会适应能力普遍发展较缓慢。

如果不能及时辅导,孩子便逐渐养成孤僻、内向、软弱怕事、沉默寡言的性格,没有一般小朋友的天真活泼气息。

另一方面,也会造成做事非常认真,追求完美,以至容易钻进“牛角尖”。

另一项使孩子不善于交际的原因,便是父母过于严肃,尤其是一些初为人父母者,由于缺乏教育孩子的经验,望子成龙之心亦过于急切,便常有管教过严的情形出现。

就像一个初学骑马的人,心情紧张,不懂得如何配台马的动作,而对待马的方式也常常过于霸道。

在这情形下,马和骑士两方面都非常吃力。

然而,有经验的骑士,便知道应如何放松自己去顺应马的运动,怎样才能坐得稳,以及怎样温和地指挥马。

带孩子与骑马当然是两回事,但是在精神上,两者是相同的。

因此,父母应该放松心情,表现出和霭、友善的态度与孩子接近。

问题五:孩子不合群的原因主要有几个方面答-孩子不合群是因为孩子自己在家呆的时间过长,所以孩子在3-4岁就要送到幼儿园过集体生活了。

问题六:怎样教育不合群的孩子?不合群的孩子大体上可以分为两大类:一类表现为沉默寡言、孤僻、害怕陌生人;另一类表现为爱哭闹、爱捣乱、爱逞能、爱惹是生非。

要培养孩子合群,家长首先要以身作则,为孩子创造一个良好的家庭环境。

这主要表现在全家人和睦相处上,大人关心小孩,子女关心长辈,切忌以孩子为中心,处处围着孩子转,让孩子凌驾于父母之上。

同时,家长也要尊重孩子,切忌随意训斥、打骂,要让孩子在互敬互爱的家庭气氛中形成合群的性格。

家长还应该让孩子多参加集体活动。

从小生活在同龄人的群体中,孩子们会逐渐学会怎么生活、怎么相处、怎么玩耍。

有许多家长生怕自己的孩子会在集体生活中吃亏,便要求孩子自顾自,不要与其他小朋友来往。

这样做表面上似乎是爱孩子,实际上,使孩子无法得到群体生活的锻炼,势必会影响孩子的健康成长。

对于爱捣乱、爱逞能、爱惹是生非的孩子,家长要教育他:你这样下去,没有一个小朋友会和你一起玩了,老师也不会喜欢你的。

在幼儿园,老师应利用孩子的从众心珐,使他看到整个班级是团结的、守纪律的,捣乱、逞能是不受欢迎的,孩子慢慢就会同化于集体之中。

在心理咨询门诊中,心理专家常这样指导孩子的家长: (1)强化接受邀请的行为。

不合群的孩子喜欢独夹独往,往往不大喜欢接受其他小朋友的邀请。

如果家长发现孩子偶尔接受个别小朋友的邀请,即使是很勉强的,也要及时给予鼓励,如果发现孩子接受了别的小朋友邀请,并表示愿意参加,更要大加赞赏,促其参加。

(2)强化邀请别人的行为。

家长要鼓励孩子欢迎主动上门来玩的小朋友,并为孩子们提供游戏的场所和他们感兴趣的玩具,还应不厌其烦地、热情地鼓励孩子并和他们一起玩。

总之,要使孩子由不合群到合群不是一朝一夕的事,不能急于求成。

经过一段时间的努力,你就能把自己的孩子培养成一个善于与人合作、能适应社会的人。

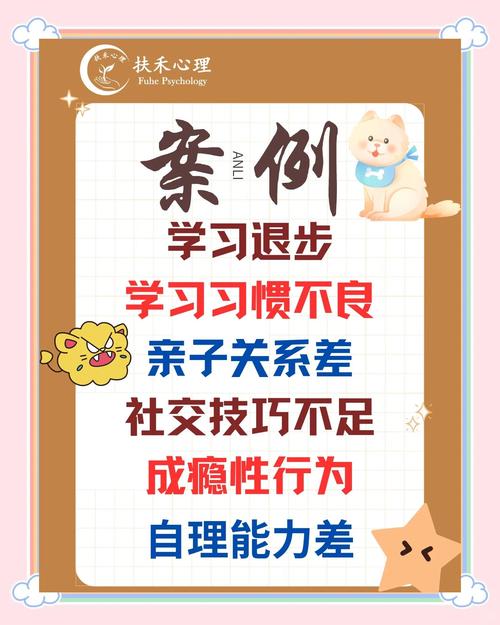

问题七:我的孩子为何不合群?案例:圆圆5岁了,开始上幼儿园的小班。

虽然都是同龄的小孩,按说应该很闹腾,可是圆圆在班上却显得十分不同。

他从来不和其他小朋友一起玩,下课的时候也只是自己一个人在角落里面呆着。

可是在家跟爸妈在一起的时候,圆圆却是十分活泼又可爱。

圆圆妈妈很疑惑,为何我的孩子会如此不合群呢?孩子不合群的心理分析:1、宝宝表现为怕生。

总是停留在同龄群体之外,郁郁寡欢,孤独沉默。

这些宝宝往往不愿入托或入园,常因此与父母生气。

2、是孩子以自己为中心,只要大家不按自己想法去做就会不高兴。

4、体弱多病的孩子也不愿意参加集体游戏和活动。

对于他们首先要增强体质,要找大夫诊治,把孩子体力恢复起来。

有了强健的体魄,你的孩子就会改变过去那种腼腆的、懦弱的、只缩在家里不敢和小朋友一起玩耍的习惯了。

5、智力发育迟缓的孩子,总愿意跟比自己小的孩子一起玩,这也不奇怪。

如果大人硬让他和同龄的孩子一起玩,由于智力跟不上,他就免不了受朋友们的欺负和排挤,因而造成孩子易怒、粗暴,产生自卑感,收到相反的效果。

6、性格古怪的孩子也不愿和朋友一起玩。

他们一般不容易在短期内转变。

对于他们,父母一定要有耐心,要持之以恒地和孩子交流感情,努力理解孩子,还要找心理专家和精神科大夫咨询,以便矫治孩子古怪的性格。

7、住在楼房,本单元上下没有同龄孩子。

8、大人怕把屋子弄赃,不让孩子带同学到家里玩。

9、担心出事,干脆谁家也不让孩子去。

10、孩子没常性,与别的孩子玩一会就闹个不欢而散。

11、不爱和同学说话,总是自己埋头看书。

12、没老实劲,不是逗弄这个,就是推倒那个,结果谁也不愿和他玩。

给父母的建议:1、父母可以多鼓励孩子与同龄儿童交往。

大人不要在孩子身边,也不要叮嘱太多,甚至孩子们的争吵,哭闹等事也让他们自己去处理,家长尽量不要去干预。

2、让孩子广交朋友。

同各种类型的孩子交往,不要局限于邻居亲戚家的孩子。

尽可能改变孩子的依赖状况。

3、要让孩子自己穿衣吃饭,夏天自己洗澡,单独睡觉,自己起床,自己决定一天的活动等。

问题八:孩子不合群怎么办?心理发展的特定阶段3岁以前的宝宝处于游戏的观察者与分享行为的萌芽阶段。

儿童心理学的研究表明,3岁以前的宝宝大多还是喜欢自己一个人玩,在有别的孩子在一旁玩的时候,他们更多的是观察者,而不是参与者;而宝宝不愿意把玩具给其他孩子玩的表现在3岁以前是很正常的,这个时候宝宝自发的分享行为还没有发展起来,需要妈妈的多多培养。

所以妈妈不能简单地把宝宝的行为归结为“不合群”。

孩子认知不成熟3到6岁的孩子处于友谊体系的“即时性游戏伙伴”阶段,他们把那些经常和他们玩的玩伴称为自己的朋友,这一年龄的孩子的思维具有自我中心的特点,他们关心的是别的孩子能为自己做什么,甚至认为朋友也像他们那样思考。

他们会忽视或拒绝其他孩子想要加入游戏的想法,尤其是在游戏开始过后,因为处于游戏钉的孩子已经集中于眼前的游戏情节,他们想象不出新的成员加入游戏过后游戏进程会发生怎样的改变,所以这个时候儿童拒绝其他孩子加入游戏的行为不是有意而为的“冷漠无情”的行为,这只是他们认知上不成熟的表现。

所以当我们感觉孩子“不合群”时,孩子不一定是真的不合群。

孩子不能适应环境的变化从家庭这个小世界走向幼儿园乃至以后更大的世界过程中,孩子会体会到自己在不同群体中所处的位置也是处于变化中的。

在家里孩子一般都是处于中心的位置,是家里的小公主、小王子,备受家人的呵护和保护。

但是在幼儿园孩子的所处的地位会发生变化,孩子可能由于一些原因处于弱势的地位。

比如:有的孩子可能比同龄的孩子体质弱,在游戏中跑得不够快,跳的不够高;有的孩子缺乏某些小群体认可的素质等等。

孩子缺少社会交往的技能【支招:让宝宝学会与人交往】帮助孩子发展与人交往的能力,妈妈可以这样做。

不要随便给孩子贴上“内向”、“不合群”的标签妈妈们一定都听说过“3岁定终生”的古训,孩子生命的前几年是人生的奠基,其重要性不言而喻。

孩子不是一张可以任意涂抹的白纸,他们拥有主动选择和吸收的能力,但是孩子最相信妈妈说的话。

妈妈说孩子棒,孩子就会认为自己很棒;反之如果妈妈认为孩子“内向”,即使妈妈不说出来,这个信息也会通过妈妈对待孩子的态度传递给孩子。

当孩子从妈妈那里接受到这样的信息,孩子就会把“内向”逐渐内化为自己个性的一部分。

在以后的人生中,当孩子面临需要鼓起勇气展现自我的机遇时,妈妈说 “内向”声音甚至含有不信任意味的眼神都会影响孩子,阻碍孩子抓住机遇表现自我。

所以妈妈要相信孩子,不要随意给孩子“贴标签”,也不允许其他人给孩子乱贴“标签”,因为这个“标签”可能影响孩子终生的发展。

扩大孩子的生活空间孩子与家人以外的其他人交往的经验更是有限,与人交往的能力没有机会得到锻炼,这是一些孩子到幼儿园出现孤僻、不能结交朋友的原因之一。

妈妈需要扩大孩子的生活空间,有意识地为孩子提供学习人际交往技巧的机会。

在孩子还不能迈出主动的人际交往步伐时,妈妈需要给予孩子更多的指导,教孩子与其他的小朋友沟通,为他们友谊的发展创造条件与契机。

如果孩子一开始还不能和同龄的孩子较好地相处时,妈妈可以先帮助孩子邀请比他更大或者更小的小朋友和孩子一起玩。

孩子和比自己小的孩子一起玩的时候,更有可能成为领导者,他可以从这种经历中感到自信和成就感;孩子和比自己大的孩子一起玩时,大的孩子一般倾向于照顾比自己小的孩子,因此孩子可以从这种经历体会到归属与保护。

妈妈还可以带孩子去亲戚朋友家做客,或者邀请小朋友到家里来做客。

在去别人家做客前妈妈可以教给孩子一些做客的礼仪;如果有人来家里做客,妈妈事先可以告诉孩子怎样做一个小主人。

妈妈......>> 问题九:怎样对待不合群,调皮的孩子so easy 没人跟他玩,说明这小孩身上没有或者是还没被发现的某些跟其他小孩共有的东西,没有交集。

既然没交集你就想办法帮他做一个别人没有光环。

当这其他小朋友的面夸他,说他上课最听老师的话不跟其他小朋友讲话(这就是他那个不合群)积木摆的好啊之类的!让他有亮点,老师都喜欢的小孩,其他人也不跟着好奇心跟他说话(强烈推荐一部电影《小屁孩日记》,演的很好,小孩的心理) 要是他没得夸!你就跟他玩,老师跟他玩其他小孩子还不来凑热闹吗! 大家都是小孩过来的………你懂的! 问题十:孩子不合群 如何与人沟通多带着孩子和同龄的孩子玩,这样自然就能沟通了,要是有点自闭的话那更加要多带着和朋友玩玩,或者和孩子谈谈心,了解是什么原因。

孩子不合群的表现

人作为一种群居动物,想要在社会中更好的生活下去,良好的人际关系是必不可少的。

作为家长,在平时应该了解孩子不合群的表现有哪些,并细心的观察孩子的日常生活,如果有小孩有不合群的表现,家长一定要及时的引导,提高孩子的社交能力。

孩子不合群的表现

一、孩子不愿意融入大集体,通常表现为不跟小伙伴们一起玩。

经常一个人坐在角落里自己玩,甚至也不愿意跟被别的孩子说话,更别提能跟大家打成一片了,也许班级里其他孩子的姓名都记不住。

二、孩子胆小不愿意表现自己,希望不被注意到,尤其是人越多越害怕,越不想说话。

比如亲朋好友都围着孩子逗他,可能还会哭鼻子,缺乏自信。

三、不管是长辈还是朋友说话的时候,孩子都喜欢突然插嘴进行反驳,继而表达自己的观点。

这种不礼貌,不尊重别人的行为,不仅让自己显得自大,更容易让人反感。

四、因为家长的溺爱,很多孩子都习惯别人围着他转,哪怕和朋友在一起,也会对别人呼来喝去好像全天下就自己最大,甚至面对自己喜欢的东西,就算是别人的,也要不顾一切地抢过来。

如此霸道行径,着实让人不喜。

五、自私有时也会出现在社交能力较弱的问题孩子身上。

这样的孩子不愿意和他人的接触较少,接触到他人的馈赠和帮助就少,潜意识中自然就不愿意和他人进行分享。

如果孩子在小时候都不愿意分享,那么长大之后肯定也会保持自私的性格。

六、和谁都很熟,但是实际上根本不关注别人的感受,只关心自己的心情和利益,很多时候都是伪装出来的表情,目的就是完成自己想要做的事,在自己眼里总是“高人一等”,颐指气使地指挥别人,这种傲慢的态度会引起其它小朋友的反感,最后只得落单。

七、不合群的孩子听别人讲话的时候,脸上可能有不耐烦的表情。

这是因为社交能力差的孩子更喜欢一个人在一起,独自自己一人做自己喜欢的事情,而不会喜欢别人在她的耳朵旁说来说去的,这会让他感到心情厌烦。

孩子不合群家长应该怎么改善

方法1:可以从培养孩子兴趣爱好开始,帮助孩子找到自己喜欢和擅长的领域,通过自身的努力和优秀,散发自己特有的气质,吸引志趣相投的伙伴。

孩子也会更自信,利于他敞开心扉,更加积极主动。

方法2:很重要的一点就是在安全和一定的规则范围内,给孩子充分的自由。

不过多苛求孩子、控制孩子,鼓励他大胆探索,勇敢尝试,给孩子创设一个自由、和谐的心理环境。

方法3:爸妈要大度些,把孩子的宝贵时间奉献给宝宝们的朋友。

一般来说,隔壁邻居,游乐场,动物园都会有好多小朋友,这个时候爸妈就该抓紧时间,让孩子多和同伴玩。

方法4:要想孩子合群,那么就必须要让孩子明白一些交友原则。

比如要尊重朋友,要体谅朋友,要设身处地的为朋友考虑。

孩子们明白了交友原则,自然就让交友更加容易了。

小朋友闹矛盾大人该怎么处理

1、如果是强势孩子一方的家长,要适当的约束好自己孩子的行为,教给孩子平等的意识;如果孩子是受欺负的一方家长,第一要检讨自己平时对孩子是不是过于严厉,造成孩子胆小胆怯的性格,建议家长多给孩子营造平等温馨的生活氛围,鼓励孩子勇于表达自己的愿望,敢于对不公平的对待说不。

2、家长不要勉强孩子,发自内心的原谅对方或者是承认错误都让孩子自己做决定。

父母勉强所得到的结果,并不一定是孩子内心所想要的。

3、当面对孩子“打架”这件事上,我们不仅要接纳自己的局限,同时也要接纳孩子的局限和反应。

家长需要用心去倾听和接纳孩子内心的真实想法,理解孩子的情绪。