青春期情绪问题的普遍性观察

在初中班主任王老师的办公室里,刚满14岁的小宇又一次因为与同学争执被带来谈话,这个曾经温顺乖巧的男孩,最近两个月突然变得像只随时准备攻击的刺猬,类似的情形正在无数家庭和学校重复上演:原本和谐的家庭餐桌上,孩子突然摔筷离席;课间走廊里,一句无心玩笑就能引发激烈冲突;社交媒体上,青少年们用"易燃易爆炸"自嘲情绪状态,这些现象背后,折射出青春期特有的情绪震荡现象。

根据中国青少年研究中心2022年发布的调查报告显示,76.3%的家长反馈孩子进入青春期后情绪波动显著加剧,63.8%的教师观察到学生情绪管理能力在12-16岁期间出现阶段性下降,这种普遍存在的情绪震荡现象,实际上是青少年身心发展过程中多重因素交织作用的必然结果。

神经生物学的根本动因

在神经科学实验室的核磁共振成像仪里,青少年大脑展现出独特的发育图谱,掌管情绪反应的边缘系统(包括杏仁核、海马体等)在12-16岁期间会经历爆发式发育,其活跃度达到人生顶峰,而负责理性控制的前额叶皮层,却要等到22-25岁才能完全成熟,这种发育不同步造就了典型的"油门灵敏刹车迟钝"的神经机制——青少年对情绪刺激异常敏感,但自我调节能力相对滞后。

以杏仁核为例,这个形似杏仁的神经核团对恐惧、愤怒等原始情绪具有放大作用,青春期阶段,杏仁核的体积会增大13%-15%,对外界刺激的反应强度是成年人的1.5倍,当面对父母批评或同伴排斥时,青少年大脑产生的情绪波动强度远超成年人体验,这种生理层面的剧烈变化,往往被家长误解为"故意作对"或"性格突变"。

激素潮汐的化学冲击

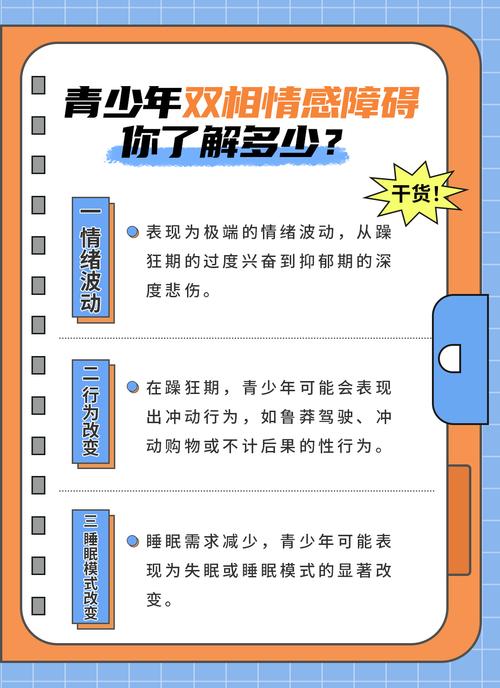

内分泌系统的剧烈震荡为这场情绪风暴注入了化学催化剂,下丘脑-垂体-性腺轴的启动,使睾酮(男性)和雌二醇(女性)水平在青春期激增300%-800%,这些性激素不仅驱动第二性征发育,更直接作用于中枢神经系统,研究发现,睾酮浓度升高会降低血清素(5-HT)活性,这种神经递质正是维持情绪稳定的关键物质。

典型的激素波动周期往往导致情绪呈现"过山车"式变化,女性青少年在月经周期中的雌二醇波动,可能使情绪稳定性出现30%-50%的波动幅度,这种生理性情绪震荡具有明确的生物节律,但常被误读为"无理取闹",某重点中学的跟踪调查显示,68%的女生在经前综合征期间发生过非理性情绪爆发。

心理发展的必经之路

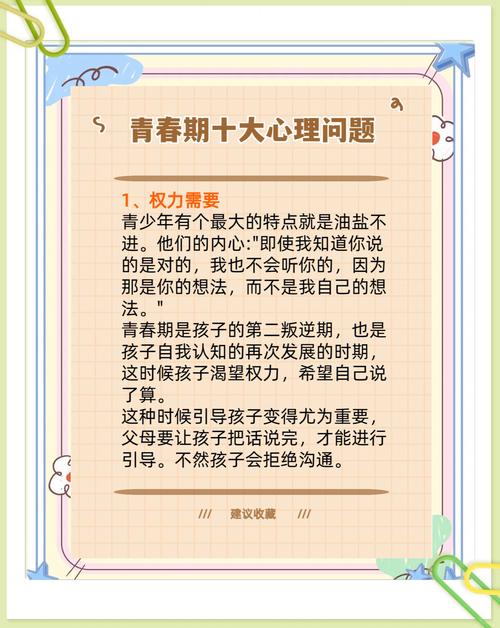

发展心理学家埃里克森将青春期定义为"自我同一性确立"的关键期,这个阶段的心理剧场里,青少年正在经历深刻的角色重构:他们既渴望摆脱童年依赖,又对成人世界的复杂规则感到迷茫,这种"既不是儿童也不是成人"的过渡状态,催生出特有的心理张力。

在心理咨询室,15岁的小雯这样描述她的困惑:"我知道不该对妈妈发火,但当她说'你还小不懂事'时,怒火根本控制不住。"这种矛盾心理源于认知能力的跃进——形式运算思维的发展使青少年开始质疑既有规则,但社会实践经验的匮乏又使其论证过程充满理想化色彩,当现实与理想产生落差时,情绪宣泄往往成为最直接的出口。

社会环境的多重挤压

当代青少年的成长环境正在发生结构性改变,教育内卷化带来的学业压力呈现低龄化趋势,某省会城市初中生的日均学习时间从2010年的9.2小时攀升至2022年的11.5小时,社交媒体的普及使同伴比较从班级扩展到全网范围,某短视频平台数据显示,12-15岁用户日均接收到的外貌、成绩对比信息超过200条。

家庭教养方式的代际冲突日益凸显,60后、70后父母更倾向权威型教养,而Z世代青少年在民主化教育理念影响下,对平等对话的诉求更加强烈,北京师范大学的家庭沟通调查显示,42.7%的青春期子女认为父母"从不真正倾听",而51.3%的父母承认"难以理解孩子的思维方式"。

系统性应对策略

面对这场多因素交织的情绪风暴,教育者需要建立多维干预体系,在神经生物学层面,可以通过规律作息(保证8.5小时睡眠)、适度运动(每天30分钟有氧运动)促进神经递质平衡,某实验中学推行的"阳光体育计划"使学生的情绪失控事件减少了37%。

心理干预方面,"情绪日记法"被证明能有效提升元认知能力,引导青少年记录情绪事件时的身体反应、思维过程和后续影响,可以增强前额叶对边缘系统的调控能力,上海某重点高中引入的正念训练课程,使学生的情绪识别准确率提升了28%。

社会环境优化需要家校社协同发力,建议学校建立"成长导师制",为每10-15名学生配备专属心理顾问;家庭沟通可借鉴"非暴力沟通"四要素(观察、感受、需要、请求),将"你怎么又发脾气"转化为"我看到你很激动,是不是遇到了困难";社会层面则应加强网络内容分级管理,减少对青少年的负面心理暗示。

发展视角下的重新解读

当我们以发展的眼光审视青春期的情绪震荡,会发现这些"成长的阵痛"背后蕴含着积极意义,情绪爆发实质上是心理系统在压力下的应激调试,就像免疫系统的发热反应,是机体建立新平衡的必经过程,那些让家长头疼的争吵辩论,恰恰是批判性思维和独立人格的萌芽。

历史数据表明,适度经历情绪波动的青少年,在成年后往往表现出更强的心理弹性,北京大学追踪研究发现,青春期阶段成功处理情绪危机的个体,在30岁时的抗压能力指数高出平均值23个百分点,这提示我们:情绪管理能力的培养,比单纯的情绪压制更有价值。

陪伴成长的智慧

理解青春期情绪问题的多因性,本质上是理解生命成长的复杂性,当教育者不再将情绪波动视为需要消灭的"问题",而是看作成长资源的特殊形态,就能建立起更具建设性的应对策略,就像大海的潮汐,青春期的情绪起伏自有其内在节律,智慧的教育不是筑堤拦阻,而是学会建造能随波起舞的航船,在这段充满挑战的航程中,科学的认知、耐心的陪伴和适度的放手,终将帮助年轻的水手们穿越风暴,驶向更辽阔的人生海域。