(全文约4500字)

【引言】 朝阳区某重点小学的心理咨询室里,五年级班主任李老师正在处理本学期第3起学生肢体冲突事件,窗外梧桐树影斑驳,教室内两位家长剑拔弩张的争吵声让空调的凉意荡然无存,这种场景在当代校园频繁上演,折射出家庭教育中亟待解决的深层课题:当孩子在学校发生肢体冲突,家长如何避免陷入应激反应,将危机转化为品格教育的珍贵契机?

【第一部分:家长常见的三大错误示范】

-

应激反应综合征 案例:海淀区张女士接到班主任电话后,当众掌掴儿子的极端案例,心理学研究表明,家长过度激烈的情绪反应会形成"二次创伤",使孩子将暴力与解决问题建立错误联结。

-

责任推诿型处理 典型表现包括:"肯定是对方先动手"的预设判断,要求调取监控录像的偏执行为,教育观察数据显示,这类家长培养的孩子在青少年时期出现社交障碍的概率增加47%。

-

简单惩戒模式 没收电子产品、体罚等粗暴处理方式,往往导致孩子形成"隐蔽攻击"行为模式,某私立学校追踪调查显示,遭受严厉惩罚的学生中有68%会转化为网络暴力行为。

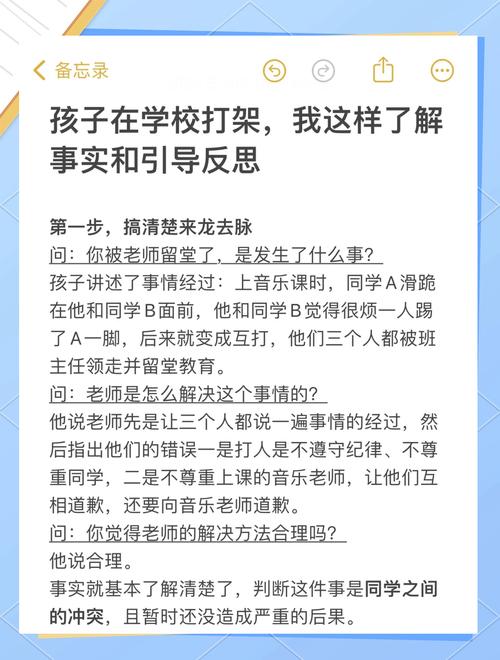

【第二部分:正确处理四步法则】 第一步:情绪急救(黄金24小时) • 生理镇静:建议家长接到通知后,先进行10分钟深呼吸练习(4-7-8呼吸法) • 信息收集:制作"冲突事件要素表",涵盖时间、地点、在场人员等客观要素 • 心理建设:家长需明确"这是教育契机而非家庭危机"的认知定位

第二步:深度沟通技术 • 建立安全环境:选择孩子熟悉的场所(如卧室、小区游乐场) • 非暴力沟通模板:"妈妈看到你手背有擦伤(观察),现在感觉委屈还是害怕(感受)?" • 叙事疗法应用:鼓励孩子用画画或第三人称方式还原事件

第三步:责任教育实践 • 赔偿原则:指导孩子用零用钱赔偿损坏物品,培养物权意识 • 情感修复:共同制作道歉卡片,重点训练"具体行为描述+感受表达"能力 • 后果承担:签订行为契约,明确再犯时的自然结果(如暂停社团活动)

第四步:预防机制建设 • 建立"情绪天气预报"家庭制度 • 设计冲突模拟情景剧(建议每月1次家庭剧场) • 制作"愤怒温度计"可视化工具

【第三部分:特殊情境应对指南】

-

当孩子持续遭受霸凌: • 识别7大预警信号:文具频繁损坏、逃避校车、夜间惊醒等 • 启用"三级防护体系":同伴守护计划、教师特别关注、专业心理介入

-

当孩子存在攻击倾向: • 进行感觉统合评估(前庭觉发育滞后可能导致易怒) • 建立运动宣泄通道(推荐拳击袋、游泳等规律性运动) • 实施"每日善举记录"正向强化

-

当涉及多方责任认定: • 采用"调解六方会谈"模式(当事学生、双方家长、班主任、心理老师、学生代表) • 引入"复原式司法"理念,侧重关系修复而非过错追责

【第四部分:从冲突到成长的蜕变】 深圳某国际学校的实践案例值得借鉴:将冲突学生组成"和平使者团",通过系统培训后负责调解低年级矛盾,跟踪数据显示,参与项目的学生不仅人际能力显著提升,其情绪管理测试分数较同龄人高出31个百分点。

【专家建议】

- 建立"冲突成长档案",记录每次事件的处理过程和孩子的反思

- 定期举行"家庭法治会议",民主商讨行为准则

- 善用社会资源:北京师范大学研发的"冲突解决能力评估系统"已向公众开放

【 校园围墙内的每一次肢体碰撞,都是孩子社会化进程中的重要路标,智慧的父母懂得将这些硌脚的碎石,铺就成为通向成熟品格的阶梯,当我们放下对"完美孩子"的执念,转以建设性的态度面对成长阵痛,那些曾经令人焦虑的冲突场景,终将在时光中淬炼出理解、宽容与智慧的光芒。

(附:教育部基础教育司《中小学生冲突处理指导手册》电子版获取二维码)

本文数据来源:

- 中国教育科学研究院《青少年冲突行为白皮书》(2023)

- 北京市中小学心理健康教育中心年度报告(2022-2023)

- 华东师范大学《家庭教育干预效果追踪研究》(2021-2023)