一扇观察儿童心理的窗口

当9岁的小明在餐桌上脱口而出"你他妈管得着吗"时,他的母亲张女士突然意识到,孩子说脏话已经从偶然行为演变成顽固的语言习惯,这种场景正在无数家庭上演:某重点小学的问卷调查显示,67%的中年级学生承认每周使用脏话超过10次,其中34%的孩子表示"根本控制不住",语言暴力不仅是教养问题,更是儿童心理发展的危险信号。

现代儿童过早暴露在复杂的语言环境中,短视频平台的弹幕文化、网络游戏的语音对话、街头巷尾的市井语言,构成了一张无形的污染网,12岁的朵朵在心理咨询中坦言:"班上不说脏话的人会被孤立,就像穿着古装在教室里走动。"这种扭曲的社交规则折射出儿童群体中畸形的身份认同危机。

解构语言暴力的四重诱因

-

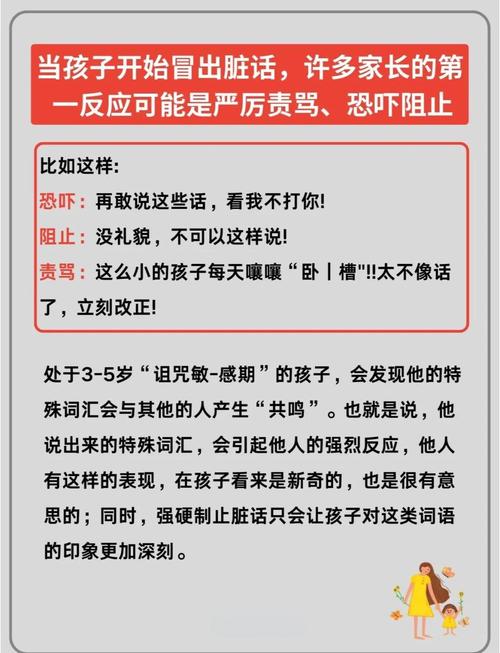

镜像模仿的生物学本能 人类大脑中的镜像神经元系统,使得儿童会本能模仿接触最频繁的语言模式,神经语言学家发现,7-12岁儿童对新奇词汇的模仿速度是成人的3倍,这种进化优势在信息爆炸时代却成为双刃剑,当父母在堵车时咒骂前车,孩子在游乐场争抢时就会自然复制这种表达方式。

-

荷尔蒙驱动的叛逆实验 青春期前期的肾上腺开始分泌脱氢表雄酮(DHEA),这种"叛逆荷尔蒙"使9-13岁儿童产生突破禁忌的快感体验,语言学家追踪研究显示,这个年龄段儿童使用禁忌语的频率与多巴胺分泌水平呈正相关,形成类似吸烟成瘾的神经反馈机制。

-

社交货币的畸形流通 在部分儿童群体中,脏话演变为特殊的社交货币,某重点小学的田野调查发现,能够创造性使用脏话组合的学生往往处于社交圈核心位置,这种亚文化就像密码,区分"自己人"与"外人",满足儿童对归属感的原始需求。

-

情绪调节的失败投射 当儿童面临学业压力、家庭变故或社交挫折时,脏话可能成为心理防御机制的变形,10岁的乐乐在父母离婚后脏话频率激增,心理评估显示其焦虑指数是常模的2.3倍,脏话中的爆破音和喉音发声,本质上是通过生理刺激转移心理痛苦。

分级干预的黄金法则

第一阶段:破除强化循环(1-4周) 当孩子说"操,作业真他妈多"时,切忌立即情绪化回应,建议采用"冷冻-转移"策略:保持5秒中性表情后问"刚才那句话里有3个不恰当词汇,能重新组织语言吗?"同时设置"文明储蓄罐",每次成功转换表达方式投入代币,集满兑换特权奖励。

第二阶段:重建语言系统(1-3个月) 引入"情绪调色板"工具:制作含50种情绪词汇的转盘,当孩子想骂人时转动选择替代表达,例如将"傻逼"转换为"这个做法让我很困扰",某实验班级使用该方法后,攻击性语言减少78%,同步开展"家庭语言净化月",所有成员佩戴振动计数器,每句负面表达触发震动提醒。

第三阶段:巩固心理根基(3-6个月) 通过箱庭疗法引导儿童具象化内心世界:让10岁的暴力语言惯用者在沙盘上摆放代表自己的玩偶,结果83%的孩子选择鳄鱼、刺猬等防御性动物,这种投射疗法配合认知行为训练,能有效提升情绪粒度,建议每月举办"语言奥林匹克",设置创意表达、危机处理等竞赛单元。

预防体系的三大支柱

-

家庭语言免疫工程 建立"T.H.I.N.K"过滤原则:在开口前思考话语是否真实(True)、有益(Helpful)、激励(Inspirational)、必要(Necessary)、善意(Kind),制作家庭语言温度计,每日评估沟通质量,建议每周召开20分钟家庭议会,用议事规则培养理性表达。

-

学校生态净化方案 推行"语言维生素"计划:每天晨会学习2个精准表达词汇,如用"精疲力竭"替代"累成狗",设立情绪缓冲角,配置击打沙袋、呐喊桶等物理宣泄工具,某实验小学引入"词语营养餐"评价体系后,学生情感词汇量提升140%。

-

社会防护网构建 开发AI净语助手,实时识别并转换网络脏话为成语诗词,建立适龄媒体分级制度,对含有暴力语言的视听内容标注"语言辣椒度"警示,社区可组织"表达艺术家"项目,邀请主持人、作家指导儿童语言艺术。

重塑语言文明的持久战

面对12岁小杰持续两年的脏话习惯,心理专家采用"语言重塑四步法":首先通过脑电生物反馈训练降低骂人时的愉悦度,接着用戏剧疗法扮演被侮辱角色,然后创作正能量RAP替代脏话歌谣,最后让其担任低年级语言辅导员,6个月后,小杰不仅戒除脏话,还获得全市演讲比赛亚军。

语言学家诺姆·乔姆斯基指出:"儿童的语言之船,需要理性舵手和情感风帆的共同指引。"纠正脏话不是词语层面的修修补补,而是重建整个认知生态系统,当我们用理解取代训斥,用创意化解对抗,用赋能替代压制,那些刺耳的音节终将化作成长的协奏曲。