在数字化浪潮席卷全球的今天,电子游戏已成为当代青少年无法回避的文化符号,教育部2023年青少年媒介素养调查报告显示,我国12-18岁青少年日均游戏时长达1.8小时,较五年前增长63%,这种现象级的社会景观,引发了教育界持续而激烈的讨论,当我们试图用"利弊"二字简单概括这场数字革命对青少年成长的影响时,或许正陷入非黑即白的认知陷阱,透过现象看本质,游戏对青少年的影响实则呈现出复杂的多面性,需要我们用更立体的视角进行审视。

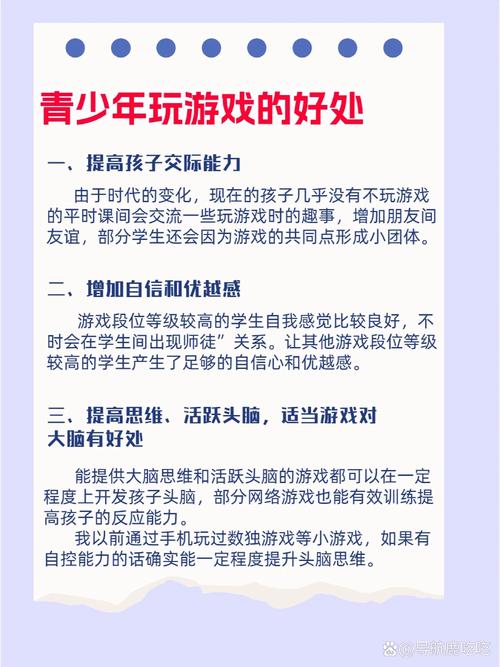

认知神经科学领域的研究为游戏的正向价值提供了有力佐证,约翰·霍普金斯大学2022年的脑成像研究表明,策略类游戏玩家前额叶皮层的灰质密度比非玩家高9.7%,该区域主导着逻辑推理与决策能力,在《我的世界》这类沙盒游戏中,青少年需要持续进行三维空间建模,这种训练使他们的空间想象能力提升速度比传统教学快42%,更值得关注的是,多人协作类游戏创造的"虚拟社会",为青少年提供了现实世界难以复制的试错空间,在《英雄联盟》的团队对抗中,玩家需要实时进行资源分配、战略调整和危机处理,这种高强度的认知训练,恰恰对应着未来社会所需的核心竞争力。

社交维度上,游戏世界正在重构青少年的关系网络,中国青少年研究中心2023年的跟踪调查发现,67%的受访者通过游戏结识了跨地域的朋友,其中38%发展为线下社交关系,在《动物森友会》这样的虚拟社区中,青少年学习着物品交换、规则协商等社交技能,这种数字原住民特有的交往方式,正在催生新型的社会化模式,对特殊群体而言,游戏的疗愈价值更不容忽视,北京师范大学心理学部的研究证实,适度游戏能使社交焦虑青少年的压力激素皮质醇水平下降26%,他们在虚拟化身(Avatar)的保护下,更容易突破现实中的心理屏障。

当我们将镜头转向另一面,过度游戏引发的"数字综合征"正成为新型教育难题,世界卫生组织界定的"游戏障碍"诊断标准中,我国青少年达标率已达3.7%,更令人担忧的是游戏内容对价值观的隐性塑造,某知名射击类游戏中,玩家通过"击杀"数量获得奖励的机制,与暴力脱敏存在显著相关性,商业化的游戏设计机制更是暗藏玄机:随机抽奖系统激活大脑奖赏回路的频率,比传统娱乐方式高5-8倍,这种神经层面的成瘾机制,使自制力尚弱的青少年群体面临更大风险。

教育工作者需要建立动态平衡的引导策略,上海市某重点中学的"游戏素养课程"提供了有益范本:通过解析游戏设计原理,帮助学生建立批判性思维;组织游戏开发工作坊,将兴趣转化为编程能力;开展电子竞技联赛,在规范框架内满足社交需求,这种疏堵结合的智慧,使该校学生游戏成瘾率下降58%,同时信息学竞赛获奖人数翻番,家长的角色同样需要进化,与其严防死守,不如建立"共同游戏时间",在《双人成行》等合作类游戏中增进亲子理解,将数字世界转化为沟通的桥梁。

在这场关乎成长的博弈中,简单的禁止或放纵都非明智之举,芬兰教育委员会的做法值得借鉴:他们将《Minecraft》纳入基础教育课程,用于培养几何思维和项目管理能力;同时建立严格的游戏分级制度,要求家长完成数字养育培训方可解锁特定功能,这种既开放又审慎的态度,使芬兰青少年在PISA测评中连续多年保持领先,游戏成瘾率却维持在1.2%的全球低位。

站在教育变革的十字路口,我们更需要理性而温暖的智慧,游戏不是洪水猛兽,也非济世良方,它是这个时代赠予青少年的双刃剑,当我们以建设性态度重构游戏与教育的关系,那些曾被视作"电子海洛因"的虚拟世界,或许正孕育着未来人才的必备素养,关键在于,如何在数字浪潮中为青少年筑起理性的堤坝,又保留扬帆远航的勇气,这或许才是教育工作者最应破解的"终极关卡"。