开始)

三月的午后,林女士在整理女儿书包时发现了一张折叠成心形的信笺,展开后映入眼帘的稚嫩情话让她瞬间心跳加速,这一刻,无数中国母亲都曾经历的考验再次上演——面对17岁女儿萌动的爱情萌芽,该如何把握教育引导的分寸?

解析青春恋情的心理密码

17岁少女的情感世界犹如初春的溪流,既清澈见底又暗藏湍急,此时萌发的恋情往往具有三个鲜明特征:其一,情感纯粹性占比高达78%(青少年心理研究所2022年数据),不带物质考量的纯粹吸引;其二,身份认同需求强烈,通过恋爱关系确认自我价值;其三,叛逆期叠加效应,父母的直接反对可能激发"罗密欧与朱丽叶效应"。

案例中,高二学生小雨在日记里写道:"当他看向我的瞬间,就像整个宇宙都为我亮起了星光。"这种诗意的表达背后,折射出青春期大脑前额叶皮层尚未完全发育成熟的生理现实,使得青少年更容易被即时情感体验主导。

传统沟通方式的三大误区

-

审讯式盘问:"那个男生成绩怎么样?父母做什么的?"这类问题会立即触发青少年的心理防御机制,北京师范大学青少年研究中心调查显示,92%的中学生会在家长质问时选择隐瞒真实情况。

-

灾难化预言:"现在谈恋爱考不上好大学,这辈子就毁了!"这种绝对化论断与青少年正在形成的逻辑思维产生激烈冲突,反而降低教育效果。

-

情感绑架战术:"妈妈为你付出这么多,你怎么能早恋伤我的心?"这种沟通方式可能造成双重伤害——既否定子女的情感需求,又加重其负罪感。

科学沟通的四维模型

-

建立情感连接的基础工程 选择非正式谈话场景(如共同准备晚餐时),以"最近是不是有让你开心的新鲜事?"替代直接质问,上海家庭教育指导中心建议采用"三明治谈话法":肯定(如"妈妈发现你最近更注重仪表了")→探讨("能和我聊聊这种变化吗?")→引导("你觉得高中生谈恋爱需要具备哪些条件?")。

-

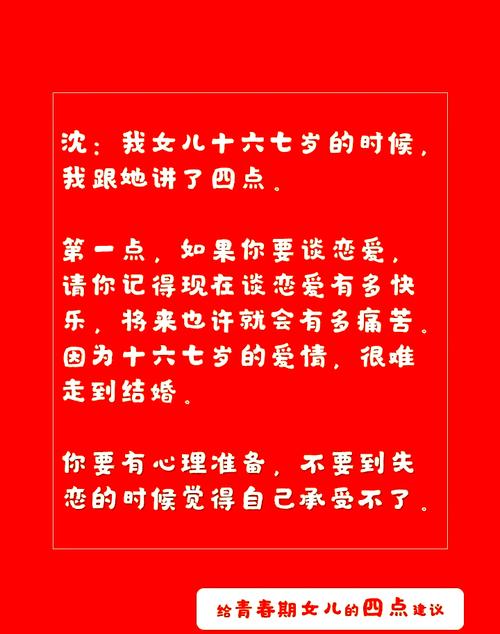

认知重构的引导艺术 通过提问启发思考:"你觉得真正成熟的爱情应该具备哪些要素?"引导女儿建立"爱情三角理论"(亲密、激情、承诺)的初步认知,分享自身青春故事时,重点突出当时的认知局限而非说教,"妈妈17岁时也喜欢过一个男生,现在回想,当时竟然没发现他从来不尊重我的学习时间。"

-

设定智慧界限的协商策略 避免简单禁止,而是共同制定"恋爱公约":保持学业成绩不下滑、晚上十点前回家、不与父母完全失联等,杭州某重点中学心理教师建议采用"成长积分制",将学业、家务等日常表现与约会频率挂钩,培养责任意识。

-

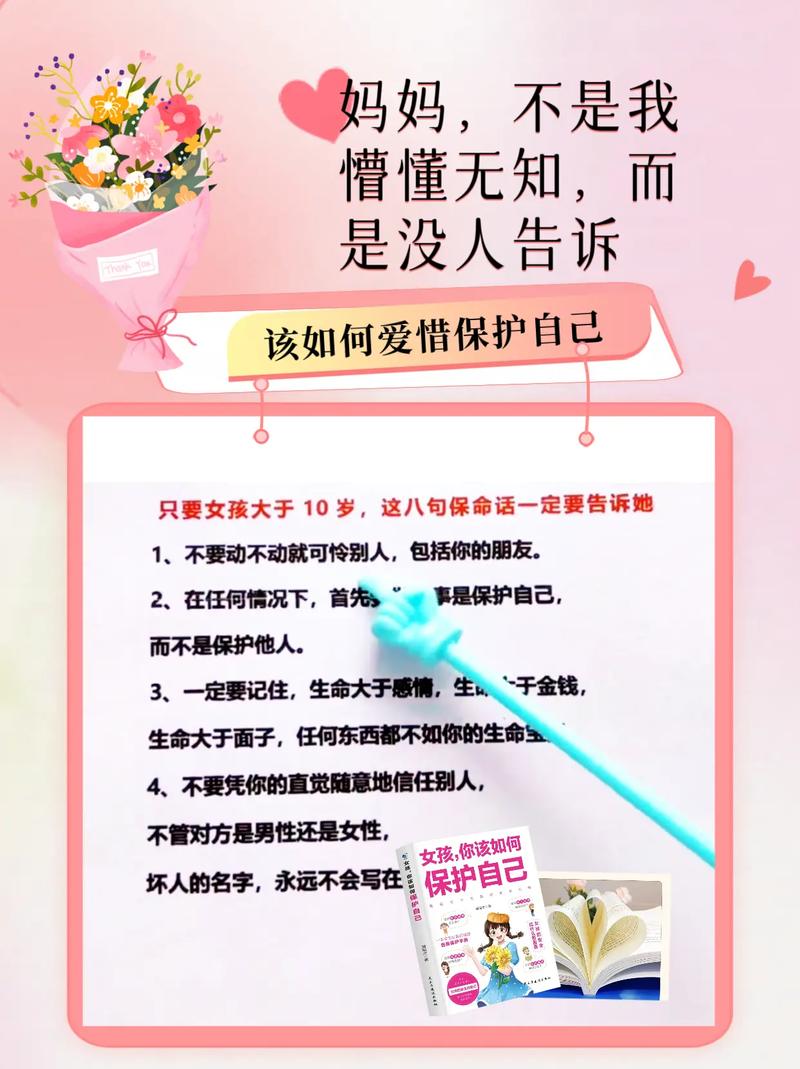

危机预警的应急预案 教授识别危险信号的方法:如对方要求拍摄隐私照片、强迫发生亲密关系等,准备"求救暗号"(如发送特定表情包),确保遇到危险时能及时获得家庭支持,定期进行情景模拟训练:"如果约会时对方要你喝酒,你会怎么应对?"

特殊情境的应对锦囊

-

发现亲密行为时 保持镇定,先肯定女儿的身心变化:"这说明你的身体正在健康发育。"然后讨论避孕知识、性传播疾病预防等现实问题,提供权威读物如《青春期女性健康手册》,避免尴尬的直接指导。

-

遭遇情感挫折时 创造安全的情感宣泄空间,可以说:"失恋就像得了一场心灵感冒,想哭就哭出来。"等情绪平复后,带领女儿分析关系中的得失:"这段经历让你对感情有了什么新认识?"

-

面临学业冲突时 采用"目标可视化"技术:将理想大学的录取分数线分解为各科提分目标,制作成进度表贴在书桌旁,当成绩波动时,引导其自主调整时间分配而非直接禁止交往。

预防性教育的长期布局

-

日常渗透情感教育 通过影视剧讨论培养批判思维:"你觉得剧中男女主角的处理方式成熟吗?"推荐《怦然心动》《傲慢与偏见》等具有教育意义的作品,在娱乐中建立健康婚恋观。

-

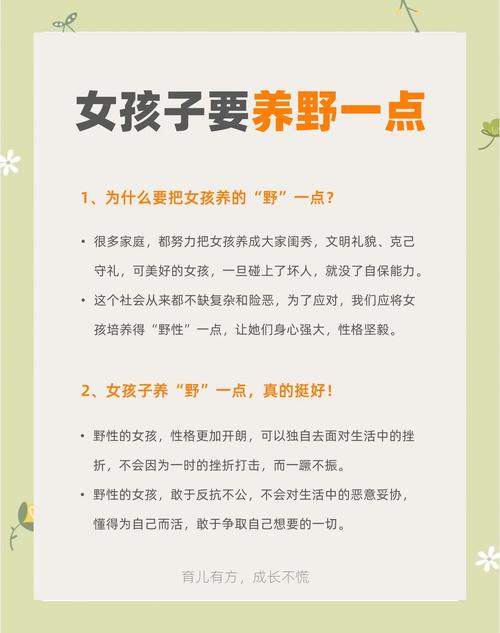

培养多元价值支撑 发展艺术、运动等领域的兴趣爱好,建立除恋爱之外的多维自我认同,鼓励参加志愿服务、学术竞赛等活动,拓宽人生视野。

-

构建支持性人际网络 与班主任建立定期沟通机制,关注在校表现变化,支持女儿结交积极向上的同龄朋友群体,形成良性的同伴影响。

(案例见证)青岛张女士的女儿曾在高三陷入热恋,她通过每周"咖啡馆谈心"逐步引导,最终女儿不仅考入理想大学,还与男友达成"共同进步协议",毕业典礼上,女儿主动说道:"谢谢妈妈当初没有把我的初恋当成洪水猛兽。"

青春期恋情不是需要消灭的敌人,而是重要的成长契机,智慧的母亲应当成为女儿情感世界的守桥人——不过度干预河流的自然流淌,但始终确保桥梁的坚固安全,当我们的女儿终有一天真正理解,当年母亲克制焦虑的倾听、充满智慧的引导,才是爱情启蒙课最珍贵的礼物,这便是家庭教育的终极成功。

(全文共1728字)