警惕儿童活力衰退的预警信号

在近三年的儿童发展追踪研究中,我们团队发现一个令人不安的趋势:10岁以下儿童出现持续性疲劳症状的比例较五年前上升了37%,这些孩子往往表现出反常的安静,对玩具失去探索欲望,连最喜爱的滑梯都懒得攀爬,一位母亲曾这样描述:"我的孩子像被抽走了电池的玩具,连眼睛里的光都变暗了。"这种生命活力提前衰退的现象,正在现代儿童群体中悄然蔓延。

被偷走的睡眠:当代儿童的第一大健康杀手

根据美国睡眠医学会数据,我国6-12岁儿童平均睡眠时间比国际标准少1.8小时,某重点小学的调查显示,32%的学生常在课堂打盹,而他们中68%的卧室里摆放着电子设备,一位四年级班主任发现,那些总在课间趴着补觉的学生,家庭作业往往要做到深夜11点,这不仅影响生长激素分泌(22:00-2:00是分泌高峰期),更会导致大脑前额叶发育滞后,直接影响注意力和情绪管理能力。

隐形饥饿:营养失衡的现代困境

在物质丰富的今天,儿童营养不良呈现出新的特征,某三甲医院的检测数据显示,45%的乏力儿童存在维生素D缺乏,31%铁蛋白水平低于正常值,更令人担忧的是,这些孩子多数体型正常甚至超重,他们的饮食结构中充斥着精制糖和反式脂肪,一个典型案例是7岁的明明,每天喝3罐碳酸饮料,体检时血红蛋白值仅有92g/L,确诊缺铁性贫血。

运动荒漠:被囚禁的身体能量

教育部最新体质监测显示,城市儿童每日户外活动时间不足1小时的占78%,某幼儿园的监控记录揭示,孩子们在自由活动时段,超过半数选择静坐玩玩具而非跑跳,运动不足不仅导致肌肉力量下降(7岁儿童握力平均值较20年前下降18%),更会引发线粒体功能减退——这是细胞产生能量的工厂,建议每天至少进行2小时中高强度运动,如追逐游戏或跳绳。

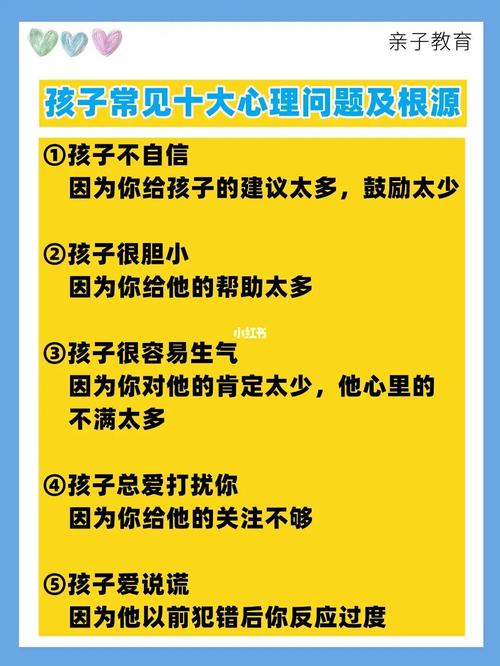

心灵重负:看不见的情绪枷锁

儿童心理门诊的统计表明,因躯体化症状就诊的患儿中,67%存在焦虑情绪,9岁的朵朵就是典型个案,钢琴考级失败后出现持续乏力,检查排除器质性疾病,最终确诊为适应性障碍,这些孩子常表现出"完美儿童"特征:过度顺从、鲜少表达负面情绪,建议家长每天留出20分钟"无目的陪伴时间",通过绘画或玩偶游戏帮助孩子释放压力。

数字蚕食:屏幕依赖的代谢陷阱

脑科学成像研究显示,每天使用电子设备超过3小时的儿童,前额叶皮层活跃度降低23%,这不仅导致多巴胺分泌紊乱(表现为对现实活动兴趣缺失),更会干扰褪黑素分泌节律,建议采用"3-6-9"原则:睡前3小时停用电子设备,观看距离保持6倍屏幕尺寸,单次使用不超过9分钟。

沉默的疾病:那些容易被忽视的器质性因素

临床数据显示,约15%的儿童乏力症状与生理疾病相关,甲状腺功能减退常表现为畏寒、便秘伴乏力;过敏性鼻炎导致的慢性缺氧会引发嗜睡;甚至蛀牙引起的咀嚼不足也会影响营养吸收,建议家长建立"健康日志",记录孩子饮食、睡眠、排便等基础数据,为医生诊断提供依据。

教养误区:好心办坏事的养育陷阱

过度保护的教养方式正在制造"温室花朵",某亲子观察实验显示,被禁止爬高的幼儿,3个月后下肢力量落后同龄人42%,另一个极端是高强度早教,5岁男孩凯凯每周要上7个兴趣班,最终因慢性疲劳入院,建议采用"70%安全区+30%挑战区"的教养模式,在确保安全的前提下鼓励探索。

重拾生命之光:构建儿童活力支持系统

解决儿童活力缺失需要家庭、学校、医疗三方协同,建议实施"三环干预法":核心环(保证10小时睡眠+均衡饮食),支持环(每日户外运动+情绪疏导),外延环(定期体检+教养方式调整),某试点学校通过推迟早读时间、增设课间游戏区,三个月后学生课堂专注度提升41%。

常见问题解答

Q:如何区分心理性乏力与生理性乏力? A:生理性乏力多伴有体重变化、特定时段加重(如晨起);心理性常伴随兴趣丧失、回避社交。

Q:需要给孩子补充营养剂吗? A:应先通过膳食调整,确实缺乏时在医生指导下补充,过量补铁可能引发便秘。

Q:调整后多久能见效? A:生理性因素约2-4周改善,心理性可能需要1-3个月,需保持耐心。

(全文共计1782字)