事件发生后的第一反应:冷静处理,避免二次伤害

当得知孩子在学校被其他同学殴打时,家长的第一反应往往是愤怒、焦虑甚至失控,这种情绪虽出于对孩子的保护本能,但若处理不当,可能给孩子带来更大的心理压力,甚至导致问题恶化。

控制情绪,理性面对

家长需明确:情绪化的指责或报复行为不仅无法解决问题,反而可能让孩子的处境更艰难,某地曾发生家长因孩子被欺凌而直接殴打对方学生的事件,最终导致自身被法律追责,孩子也在学校被孤立,此时应深呼吸,暂时离开冲突场景,待情绪平复后再与孩子沟通。

保护现场与证据

若孩子身体有明显伤痕,应立即拍照留存,并保存被撕毁的衣物、破损物品等,这些证据在后续与学校沟通或法律维权中至关重要,及时带孩子就医并开具伤情鉴定报告,避免因拖延导致证据灭失。

避免“以暴制暴”的误区

部分家长会教孩子“打回去”或亲自出面威胁对方,这种做法可能引发更严重的暴力升级,根据教育部2022年发布的《校园欺凌防治指南》,超60%的长期欺凌事件源于初期未能通过正确途径解决。

与孩子的深度沟通:重建安全感的关键

受欺凌的孩子往往陷入自责、恐惧或羞耻的情绪中,家长需通过科学的沟通方式帮助孩子走出阴影。

倾听重于说教

放下“为什么只打你不打别人”的质问,用“你愿意告诉我发生了什么吗”开启对话,案例显示,7成孩子因担心被责备而选择隐瞒遭遇,可借助绘画、角色扮演等非语言方式,帮助低龄儿童表达感受。

传递无条件支持

明确告诉孩子:“这不是你的错,爸爸妈妈会保护你。”一位心理咨询师记录的真实案例中,13岁女孩因父亲一句“我会永远站在你这边”,从自闭状态逐步恢复社交勇气。

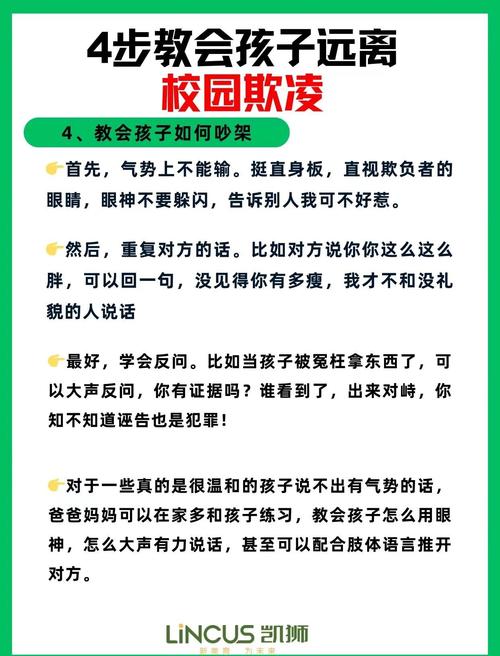

培养自我保护意识

通过情景模拟训练孩子应对技巧:

- 脱离危险:教授“快速跑到老师办公室”等具体逃生路线

- 语言威慑:练习用坚定语气说“停止!这是欺凌行为!”

- 求助网络:熟记班主任、年级主任、校长办公室电话

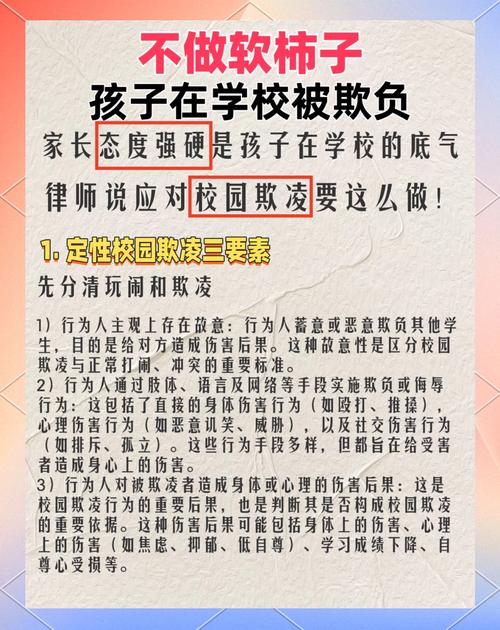

与学校的协作策略:从交涉到监督的完整流程

学校作为教育主体,有责任介入处理欺凌事件,但家长需掌握沟通技巧,推动问题实质性解决。

首次沟通的“三要三不要”

- 要携带证据原件,不要空口指责

- 要明确诉求(如调班、心理辅导),不要泛泛抱怨

- 要记录沟通内容(可录音),不要口头约定

推动建立处理小组

要求学校根据《未成年人学校保护规定》第20条,成立由德育主任、心理教师、班主任组成的专项小组,某重点中学的实践表明,此类小组介入后,87%的欺凌事件在一周内得到妥善处理。

监督后续防护措施

- 要求加装监控设备的书面回复

- 定期获取加害学生的行为改进报告

- 参与学校反欺凌主题班会设计

法律维权路径:超越息事宁人的底气

当学校处理不力或伤害达到轻伤标准时,家长需果断启动法律程序。

报案与责任认定

根据《治安管理处罚法》第43条,14岁以上施暴者可能面临拘留;若涉及持械殴打等情节,即便未满16周岁,监护人也将承担民事赔偿,2023年浙江某案例中,法院判决施暴者家庭赔偿医疗费、心理治疗费等共计12.7万元。

教育部门的申诉机制

向当地教育局提交加盖公章的《校园欺凌事件处理异议书》,依据《中小学教育惩戒规则》要求重新调查,据统计,省级教育督导部门介入后,案件重审率达63%。

媒体监督的双刃剑

在穷尽正常途径后,可谨慎联系媒体,但需注意:马赛克处理孩子面部信息、隐去学校全称,避免因泄露隐私引发次生伤害。

心理重建:超越事件的长期陪伴

肉体伤痕易愈,心理创伤却可能潜伏数十年,哈佛大学追踪研究显示,童年受欺凌者成年后抑郁概率是普通人的4.2倍。

专业心理干预

- 创伤后应激障碍(PTSD)筛查

- 沙盘治疗、艺术治疗等非药物疗法

- 家庭系统治疗改善亲子互动模式

社会功能恢复训练

通过营地教育、志愿服务等重塑人际信心,北京某公益组织设计的“勇气勋章”计划,成功帮助89%的受欺凌儿童重建朋友圈。

持续关注行为信号

警惕睡眠障碍、拒学、自残等预警信号,建议设置3-6个月观察期,定期与心理教师沟通评估。

预防机制:打造安全成长生态

根治校园暴力需要家庭、学校、社会的系统协作,日本《欺凌防止对策推进法》实施后,相关事件下降38%,其经验值得借鉴。

家庭防御体系的构建

- 定期检查孩子身体隐蔽部位

- 安装校园安全类APP(如可一键报警的电子校徽)

- 建立“安全暗语”(如孩子说“今天想吃胡萝卜”代表需要紧急求助)

推动校园制度改革

- 倡导成立学生调解委员会

- 要求公示年度反欺凌经费使用明细

- 参与校规修订,将“旁观者举报免责”纳入条款

社会支持网络的激活

- 向人大代表提议增设“校园暴力罪”

- 加入家长联防组织,轮流担任校园安全观察员

- 支持儿童安全公益诉讼,如要求平台下架暴力游戏

让每个孩子都拥有免于恐惧的权利

处理校园暴力绝非某个家庭的孤军奋战,从广州某小学推动“善意调解员”制度,到重庆建立全国首个校园暴力数据库,无数案例证明:当家长以理性维权替代情绪宣泄,用制度建设代替个案纠缠,校园才能真正成为守护童年的净土,我们今天对待暴力的态度,决定着孩子未来看待世界的温度。